Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Новый волокно-оптический зондовой термометр выдержал радиацию и температуру до 1000°C

Атомная электростанция вырабатывает электричество за счет управляемой ядерной реакции деления урана, работая по принципу мощного парового котла. В 2025 году в мире насчитывается 439 таких объектов. Ключевой элемент АЭС — реактор, где расщепляются ядра урана, и надежный тепловой режим критически важен для безопасности и эффективности. Однако существующие системы термометрии имеют серьезные недостатки: термопары быстро выходят из строя из-за радиации, резистивные датчики искажают показания под электромагнитными помехами, а волоконно-оптические технологии теряют точность при разрушении защитного покрытия от длительного нагрева. Эти проблемы приводят к ускоренному износу оборудования и частым остановкам для замены. Для их решения ученые Пермского Политеха разработали устройство, сочетающее преимущества волоконно-оптических систем с устойчивостью к радиации и электромагнитным помехам. Прибор обладает диапазоном измерений в три-четыре раза шире аналогов, отличается долговечностью и обеспечивает точный контроль в активной зоне реактора для безопасной работы станции.

Атомная электростанция (АЭС) — комплекс, где производят электричество с помощью особого топлива — урана. Этот тяжелый металл обладает уникальным свойством: при делении его атомов выделяется колоссальная энергия. Если говорить просто, АЭС работает как мощный паровой котел, где пар создается не от сжигания угля или газа, а за счет тепла от управляемой ядерной реакции. По данным 2025 года, в мире действует около 439 таких объектов.

Центральный элемент любой АЭС — реактор — высокотехнологичная «печь», где и происходит этот процесс. Внутри него в строго контролируемых условиях расщепляются ядра урана, выделяя огромное количество мощности. Одна из важнейших задач для безопасной и эффективной работы атомной станции — надежный контроль температуры. От точности этих измерений зависит очень многое: и стабильность энергоснабжения целых городов, и предотвращение аварийных ситуаций. Однако именно здесь возникает серьезная техническая проблема.

Сегодня на предприятиях ядерной энергетики для мониторинга теплового режима используют некоторые виды датчиков, обладающие рядом недостатков. Обычные термопары (два соединенных провода из разных металлов, которые создают слабое электрическое напряжение при нагреве) в защитных толстых металлических оболочках постепенно выходят из строя из-за радиации, и их приходится часто менять. Более точные резистивные датчики (устройства, где тонкий металлический проводок меняет свое токовое сопротивление при нагреве или охлаждении) страдают от электромагнитных помех — их показания искажаются. Современные волоконно-оптические системы (измеряют степень нагрева с помощью инфракрасного излучения) в меньшей степени подвержены электромагнитным помехам, однако применяемое органическое защитно-упрочняющее покрытие датчиков разрушается при длительном нагреве, что приводит в итоге к ложным показаниям.

Эти технические недостатки напрямую влияют на работу всей атомной станции. Из-за неточных тепловых показаний могут возникать серьезные проблемы: реактор не может работать на полную мощность, что снижает выработку электроэнергии. Оборудование быстрее изнашивается из-за незафиксированных перепадов температуры, требуя ремонта, а частые замены вышедших из строя датчиков ведут к постоянным остановкам работы.

Именно для решения этих проблем ученые Пермского Политеха создали новый термометр, способный работать в экстремальных условиях атомного реактора. Их разработка обладает всеми преимуществами волоконно-оптических систем, однако в отличие от существующих аналогов она способна функционировать в условиях повышенных температур длительное время. Это позволяет вести точный контроль тепловых режимов даже в активной зоне реактора, обеспечивая безопасную и эффективную работу атомной станции. На изобретение получен патент. Исследование выполнено в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».

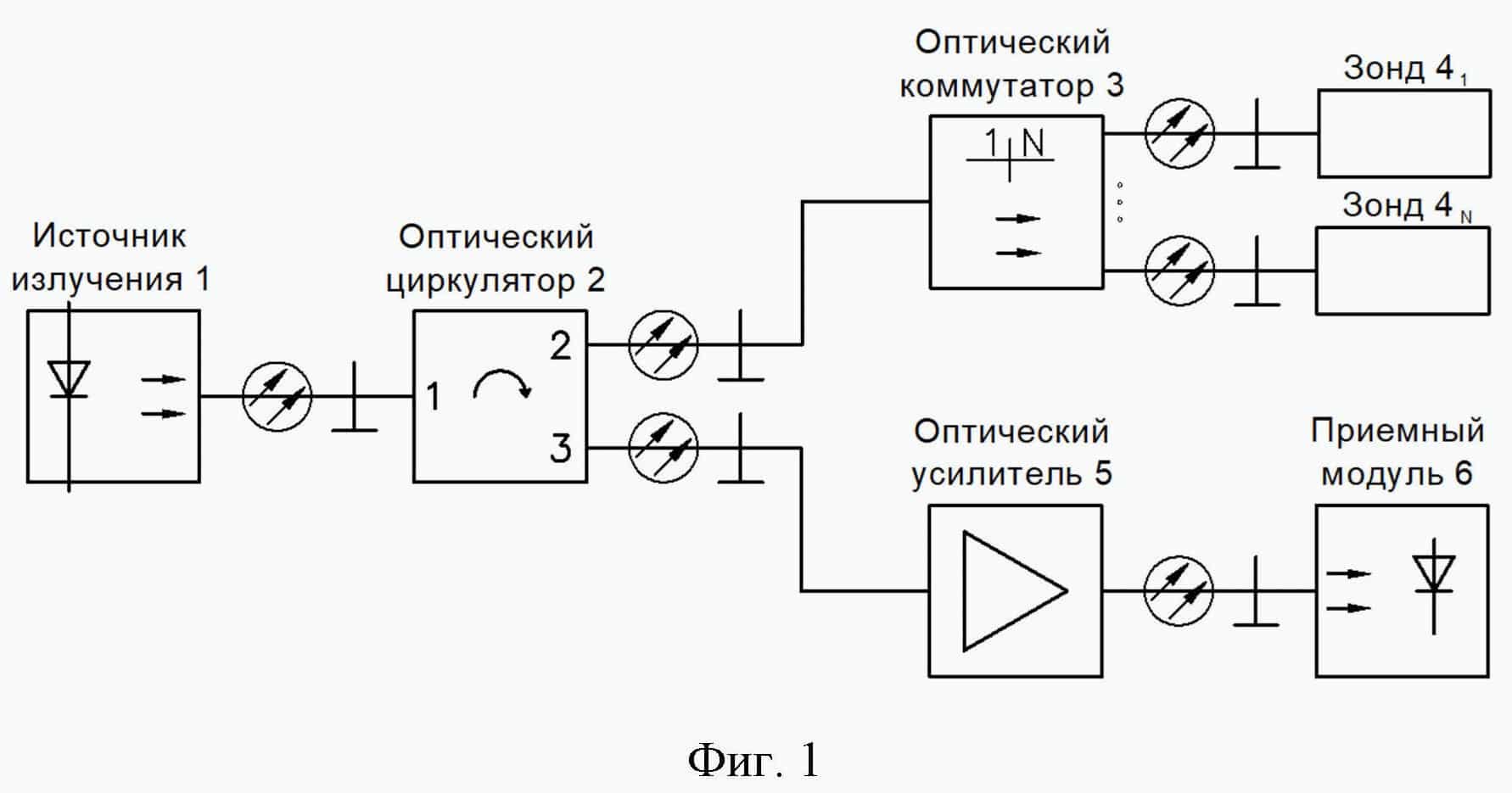

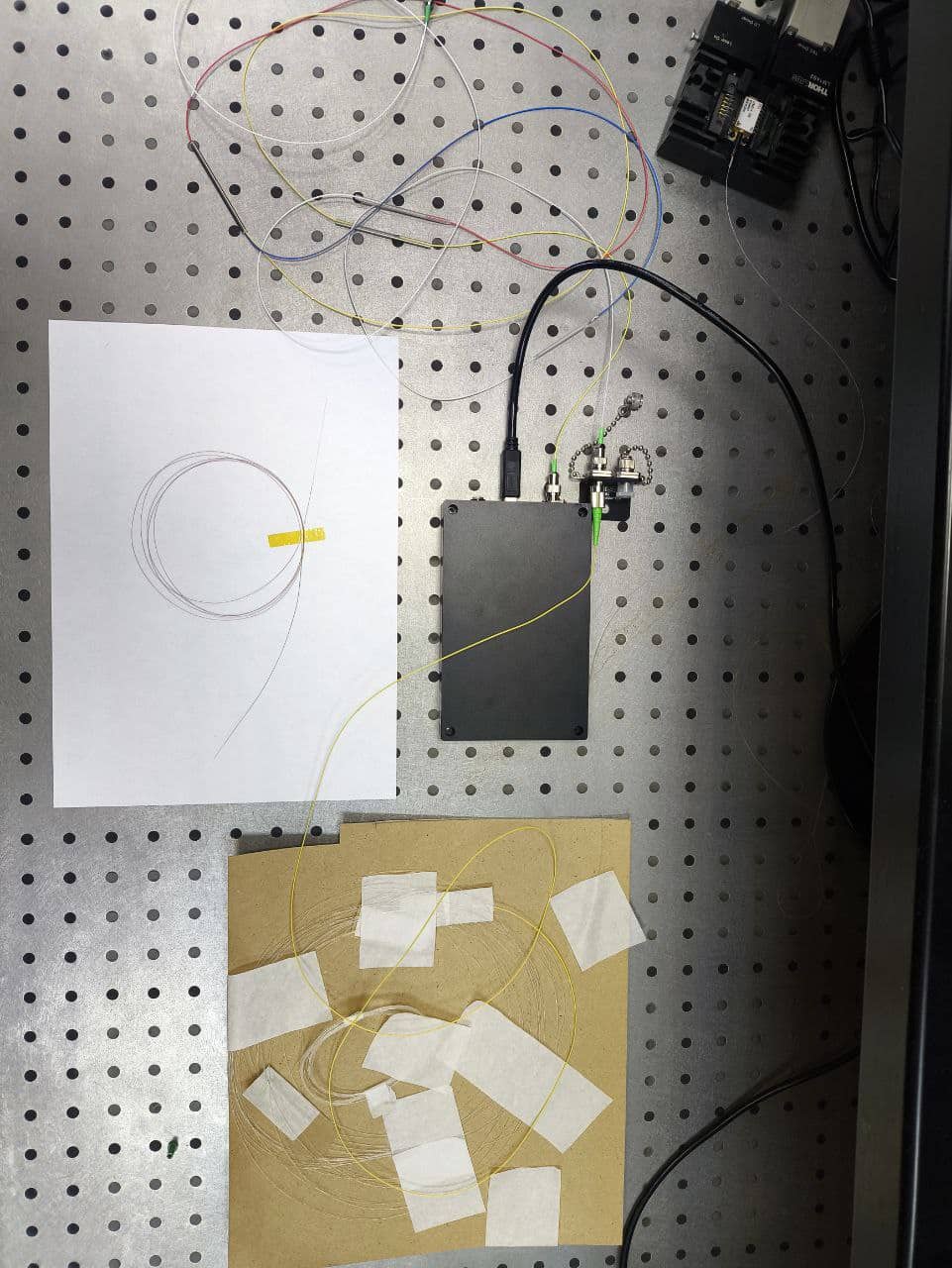

Главное преимущество данного термометра — это новая конструкция чувствительного элемента на основе оптического волокна, внутри которого созданы микроскопические газовые полости, заполненные кислородом под давлением, а вместо традиционного органического защитно-упрочняющего покрытия используется металлическая оболочка. Совокупность таких полостей (размер каждой составляет порядка трех-шести микрометров) представляет из себя высокочувствительный датчик, изменяющийся под действием тепла оптические свойства отражаемого излучения, регистрируемого измерительной системой.

Ключевым улучшением стало применение разработанной методики на основе нелинейного оптического эффекта (разряда), с помощью которого формируется чувствительный элемент датчика. В ней задействовано вводимое в торец оптического волокна высокоинтенсивное лазерное излучение, а это означает, что такие чувствительные элементы можно формировать абсолютно во всех известных типах волокон с любым видом защитно-упрочняющих покрытий.

— В зависимости от выбранного высокотемпературного материала защитно-упрочняющего покрытия — алюминия, меди, никеля или их сплавов — термометр может стабильно работать в диапазоне температур от -196°C вплоть до +1000°C, тогда как существующие аналоги выдерживают кратковременно не более 400°C. Также другим важным усовершенствованием стало внедрение оптического усилителя в измерительную цепь, что позволило использовать источники света малой мощности, полностью исключив эффект самонагрева датчика, — рассказал Владимир Первадчук, заведующий кафедрой «Прикладная математика» ПНИПУ, директор подготовительных курсов, доктор технических наук, профессор.

Говоря простым языком, в конструкцию термометра встроен «фонарик», посылающий луч света по тонкому стеклянному волокну. Вблизи конца волокна располагаются микроскопические пузырьки с газом, которые и представляют из себя чувствительный к температуре элемент. Свет, взаимодействуя с этими пузырьками, отражается, проходит через «усилитель» — специальную лупу, — и попадает в измерительную систему. Когда такой чувствительный элемент начинает нагреваться во внешней среде, то изменяются свойства отраженного от пузырьков света. Компьютер анализирует эти изменения и преобразует их в температурные показания.

Следовательно, такой термометр не подвержен влиянию электромагнитных помех, устойчив к радиационному воздействию, обладает в три-четыре раза более широким диапазоном измеряемой температуры и не требует частой замены. К тому же, его также можно использовать в металлургии для контроля расплавов, химической промышленности для агрессивных сред и энергетике для мониторинга оборудования.

Применение данной разработки позволит сократить расходы на обслуживание и повысить эффективность работы энергетических объектов за счет более точного контроля тепловых режимов. Это решение открывает новые возможности для регулирования нагрева в активных зонах ядерных реакторов, металлургических печах и химических производствах, где ранее невозможно было обеспечить надежные и корректные измерения.

Паническое расстройство характеризуется физическим напряжением, усиленным сердцебиением и одышкой. Ученые из Бразилии нашли способ бороться с этим недугом, создавая схожее физическое напряжение, но в спокойной и контролируемой обстановке — во время физупражнений.

Новое исследование показало, что сплоченное сообщество людей, проживающих на крайнем юге Пелопоннесского полуострова, более тысячи лет было генетически изолировано и может проследить свои корни вплоть до бронзового века.

За десятки километров от побережья Гренландии лежат скалистые острова Китсиссут, которые на первый взгляд кажутся неприступными для людей, не имеющих современных лодок и других технологий. Однако авторы нового исследования выяснили, что тысячи лет назад люди все же смогли достичь этих суровых земель. Мореплаватели каменного века не просто посещали острова — они обосновались там, совершив одно из самых длинных и опасных морских путешествий в истории древней Арктики.

В 1980-х годах большую популярность приобрела борьба с озоновыми дырами. Из-за нее хладагенты из хлорфторгулеродов заменили на аналоги из гидрофторуглеродов. Теперь ученые выяснили, что эта замена — как и следующие за ней, уже в рамках борьбы с глобальным потеплением — ведет к накоплению в атмосфере довольно опасных «вечных химикатов».

Группа ученых представила расчеты, по которым события в центре Млечного Пути можно объяснить без черной дыры. Правда, с физической точки зрения новое объяснение существенно более экзотично — настолько, что возникает вопрос о его соответствии бритве Оккама.

Ученые из МФТИ, НИУ ВШЭ и ОИВТ РАН показали, что жидкость может перейти в стеклообразное состояние под действием давления. Эта работа не только раскрывает механизм перехода, заполняя пробелы в фундаментальных вопросах физики, но и предлагает подход, с высокой точностью моделирующий поведение материалов в экстремальных условиях.

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно