Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Ученые узнали, почему раковые клетки в тесноте становятся агрессивнее

Исследователи МФТИ установили, что высокометастатические клетки после нескольких циклов миграции в стесненном пространстве, имитирующем поры соединительной ткани, окружающей опухоль, приобретают устойчивость к химиотерапии. Результаты исследования впервые показали, что клетки тройного негативного рака молочной железы после нескольких циклов такого проникновения увеличивали свою агрессивность и устойчивость к лекарствам.

Работа опубликована в журнале Scientific Reports. Работа выполнена при поддержке гранта РНФ и Министерства науки и высшего образования России.

Опухоли принято разделять на две группы. Первая — солидные («твердые»), клетки которых располагаются компактными группами, разделенными прослойками соединительной ткани, образуя опухолевую массу. Вторая — опухоли кроветворной и лимфатической системы. В стадиях инвазивного роста и метастазирования наиболее агрессивные опухолевые клетки начинают мигрировать за пределы своего первоначального местоположения. Они протискиваются через поры между волокнами соединительной ткани, способствуя дальнейшему распространению раковых клеток по телу. Этот процесс приводит к формированию вторичных опухолей — метастазов в различных органах человеческого тела. Именно метастазы остаются основной причиной смерти от рака — на них приходится около 90% летальных случаев.

В исследовании ученые сравнивали линии MDA-MB-231 — высокометастатического и MCF7 — не метастатического рака молочной железы (РМЖ) человека. Это два важных подтипа рака, каждый из которых имеет уникальные клинические характеристики. Рак молочной железы характеризуется разнообразными молекулярными подтипами и служит удобной моделью для изучения адаптации разных видов клеток опухоли к стрессу со стороны окружающей соединительной ткани.

Как и большинство видов рака, опухолевая масса РМЖ характеризуется весьма гетерогенным составом: там всегда есть место как быстро («спринтеры»), так и медленно («стайеры») мигрирующим клеткам. Недавние исследования подчеркнули важность влияния механических сигналов со стороны окружающих опухоль тканей на поведение раковых клеток. В частности, было показано, что миграция в стесненном пространстве вызывает значительные изменения в биофизических свойствах и поведении опухолевых клеток. Однако долгосрочные эффекты от такой повторной миграции на эти изменения клеток-«спринтеров» и -«стайеров» оставались плохо изученными.

«Одним из магистральных направлений нашей лаборатории является изучение влияния внешних механических и биологических воздействий на способность клеток новообразований становиться более агрессивными. Это заставляет их мигрировать и вызывать метастазы, а также приобретать устойчивость к действию лекарств. Для медицины — интересная и малоизученная тема.

Сама опухоль характеризуется тем, что формирует достаточно жесткое микроокружение — ее ткань намного плотнее нормальных тканей. Под влиянием этих условий повышенной жёсткости в опухолевых клетках начинает меняться экспрессия генов, и сами клетки становятся более “мягкими”, что наделяет их способностью проникать через очень ограниченные пространства, например, в межклеточные промежутки и поры соединительной ткани. Такие “мягкие” клетки-”спринтеры” более активны и способны к наилучшему проникновению через стенки оплетающих опухоль кровеносных сосудов, обеспечивая распространение и рост метастазов в других органах», — рассказала об исследовании корреспонденту Центра научной коммуникации МФТИ Маргарита Пустовалова, заведующая лабораторией персонализированной химио-лучевой терапии МФТИ.

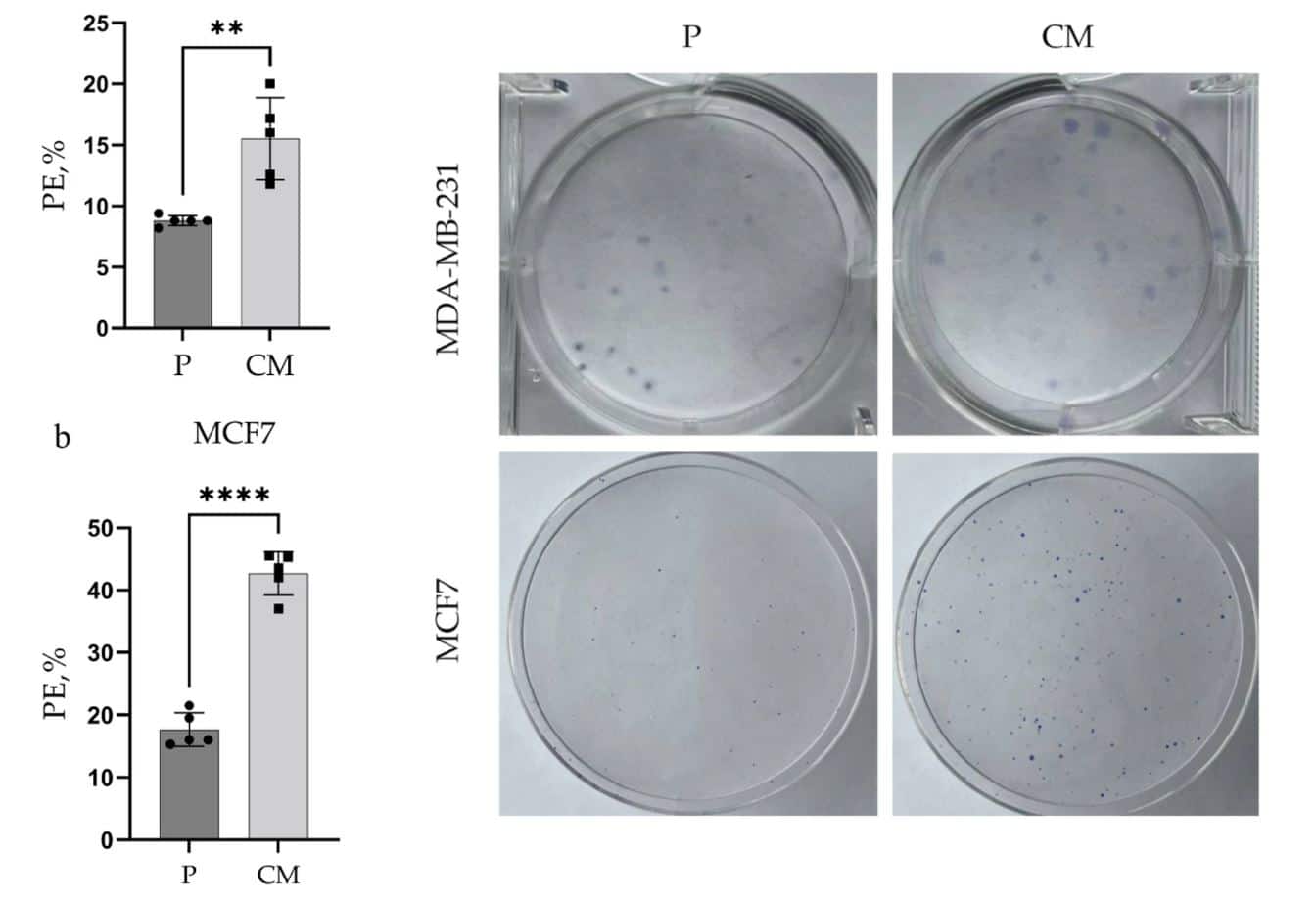

Клоногенный анализ. (a) и (b), эффективность посева (PE, %) линий клеток MDA-MB-231 и MCF7 до (P, родительская) и после (CM) миграции в ограниченном пространстве; (c) Репрезентативные изображения колоний клеток MDA-MB-231 и MCF7, окрашенных красителем Гимза. Данные представляют собой средние значения ± SEM трех независимых экспериментов / © Зейн Нофал и др., Scientific Reports

В исследовании также рассмотрели важнейший процесс в прогрессировании рака и метастазировании — эпителиально-мезенхимальный переход (ЭМП) опухолевых клеток. В течение ЭМП клетки теряют свои эпителиальные признаки и приобретают злокачественные признаки мезенхимо-подобных клеток, включая повышенные миграционные свойства, а черты стволовых клеток придают им повышенную устойчивость к воздействию лекарств. Изменения в маркерах этого перехода и появление маркеров стволовых клеток могут выявить изменения в лекарственной устойчивости опухолевых клеток, которая продолжает представлять значительную проблему в химиотерапии рака.

«Коллектив молодых исследователей нашей лаборатории показал, что обе клеточные линии, прошедшие несколько циклов миграции через ограниченные пространства, давали значительно больше потомства — колоний клеток, способных к дальнейшему воспроизводству себе подобных (рис 1). Однако только высокометастазирующие клетки-«спринтеры» рака молочной железы приобретали еще и свойства стволовых клеток, включая признаки так называемого гибридного ЭМП и устойчивость к воздействию химиопрепарата — цисплатина.

Интересно, что клетки рака молочной железы не уникальны: наши недавно опубликованные исследования показали, что подвергнутые такому же воздействию высокометастатические клетки немелкоклеточного рака легкого приобретают аналогичные свойства, причем были ли они изначально устойчивы к радиотерапи или химиотерапии, не имело значения. Кроме того, нашим молодым исследователям недавно удалось обнаружить, что выжившие после протонного облучения высокометастатические клетки в условиях жесткого микроокружения демонстрируют большую склонность к метастазированию, чем те же клетки в условиях пониженной жесткости микроокружения», — добавил Сергей Леонов, старший научный сотрудник лаборатории персонализированной химио-лучевой терапии МФТИ.

По словам ученого, полученные данные позволили выдвинуть важное с клинической точки зрения предположение о том, что любое воздействие, направленное на снижение жесткости опухолевой ткани и ее микроокружения, в сочетании с лучевой или химиотерапией может оказаться пригодным терапевтическим подходом, приводящим к снижению вероятности развития метастазов у пациентов после проведенного лечения. Однако это требует дальнейшего подтверждения на передовых современных in vivo моделях, которые были недавно разработаны в лаборатории.

«Хотелось бы добавить, что в ходе исследования клинических образцов было обнаружено, что наибольшие метастазы давали опухоли, у которых внешний контур был не нарушен и был достаточно толстым, то есть под влиянием этой внешней оболочки, которая формируется в опухоли, клетки становятся более агрессивными. С этой точки зрения наша работа имеет еще и прогностическое значение. Обследуя образцы пациентов, мы, возможно, сможем неким образом предсказать дальнейшее развитие заболевания. С другой стороны, этот подход позволит выявлять устойчивость отдельных популяций опухолевых клеток к лечению. Это поможет подобрать лечение для конкретного пациента за счет определения его биоптата и анализа способности этих клеток приобретать устойчивость или, наоборот, становиться более чувствительными к проводимой терапии», — заключила Маргарита Пустовалова.

Это исследование вносит вклад в наше понимание адаптивных механизмов, лежащих в основе метастазирования и лекарственной устойчивости при раке молочной железы. Работа подчеркивает необходимость персонализированных подходов в лечении онкологических заболеваний, которые учитывают гетерогенные ответы различных подтипов раковых клеток на физические воздействия со стороны их микроокружения.

Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.

Пластичность мозга — его способность перестраиваться под влиянием приходящей информации. Это свойство необходимо для обучения и адаптации. Пластичность особенно высока в детском и юношеском возрасте, она помогает быстро выучить иностранный язык и освоить сложные моторные навыки (например, фигурное катание). Ресурс пластичности есть и у пожилых людей — благодаря альтернативным нейронным сетям они восстанавливаются после травмы или инсульта. Как выясняется, высокая пластичность это не всегда хорошо. Нарушение тонкого баланса между пластичностью и стабильностью может вести к неприятным последствиям, таким как хроническая боль, тиннитус (звон в ушах) и фобии.

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно