Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

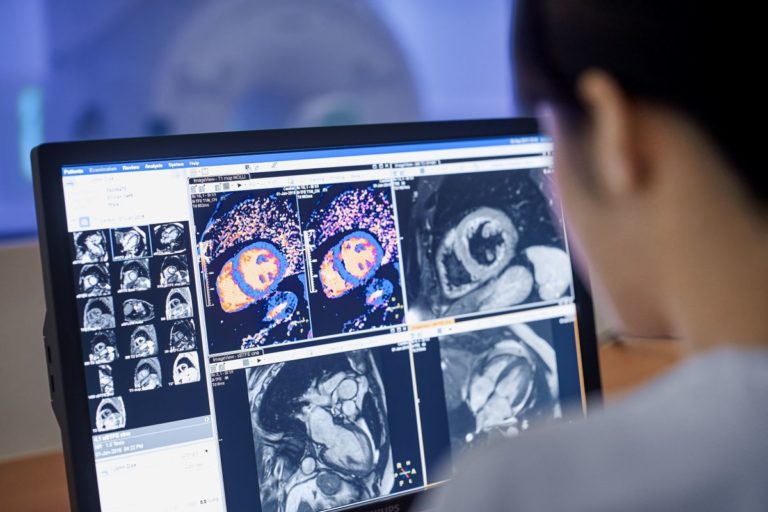

Как квази-КТ помогает спланировать высокоточную лучевую терапию

За последние 100 лет медицинская визуализация совершила рывок. Отныне можно точнее планировать лучевую терапию при опухолях. Как в будущем врачи смогут рассчитывать оптимальную дозу облучения и что такое квази-КТ, рассказал научный сотрудник лаборатории Philips Research Lab Rus Жоэль Штадельманн.

— Для начала расскажите, как работает лучевая терапия при лечении онкологических заболеваний и почему часто говорят о ее вреде для здоровья пациентов?

— Онкологические заболевания занимают второе место среди причин смерти населения, уступая первенство лишь сердечно-сосудистым патологиям. К настоящему времени разработано множество методов лечения рака, один из наиболее эффективных — лучевая терапия.

Этот метод заключается в воздействии на опухоль ионизирующим излучением — электромагнитными волнами рентгеновского или гамма-диапазона — либо потоком элементарных частиц (альфа- и бета-частицы, нейтроны, протоны). К сожалению, такое излучение уничтожает не только раковую опухоль, но и повреждает окружающие здоровые ткани. Такое побочное воздействие наносит вред организму и вызывает множество негативных последствий.

— И как можно снизить воздействие на здоровые ткани?

— Одним из способов снижения побочного эффекта от лучевой терапии является точное планирование ее сеанса и «фокусировка» излучения, направляемого на пораженную область. Цель этой процедуры — максимальная концентрация излучения на пораженных клетках и его минимизация воздействия на здоровые ткани. Для этого врачу необходимо рассчитать два важных параметра.

Во-первых, требуется рассчитать минимальную дозу излучения, необходимую для эффективного уничтожения раковых клеток. Основные механизмы воздействия ионизирующего излучения на вещество (в том числе на биологические ткани) заключаются во взаимодействии с электронами, которые принадлежат атомам этого самого вещества.

Поэтому для оценки требуемой дозы радиации необходимо знать электронную плотность вещества, то есть количество электронов в единице объема. Эта информация может быть получена с помощью компьютерной томографии (КТ), в основе которой лежит поглощение рентгеновского излучения электронами.

Во-вторых, необходимо с миллиметровой точностью определить местонахождение опухоли и привязать это к положению ключевых анатомических структур. КТ-снимки, полученные на первом этапе, не позволяют сделать этого, поскольку не обладают достаточным контрастом.

А зачастую различные ткани мало различаются между собой. Поэтому для их локализации используется метод магнитно-резонансной томографии (МРТ). Это исследование позволяет визуализировать даже незначительные различия биологических свойств расположенных рядом тканей, провести между ними границу и выделить (сегментировать) опухоль.

Отметим, что в основе МРТ лежит явление ядерного магнитного резонанса (ЯМР) на ядрах водорода, и этот метод не предоставляет необходимой информации об электронной плотности. Таким образом, КТ все равно остается необходимым этапом диагностики.

— Очевидно, что этот подход усложняет организацию процесса лечения. В чем еще состоят его сложности?

— Этот подход к планированию лучевой терапии, действительно, имеет несколько недостатков. Так, при КТ-исследовании пациент получает дополнительную дозу рентгеновского облучения. Проведение двух исследований (МРТ и КТ) значительно повышает стоимость подготовки к лучевой терапии.

К тому же различия в положении тела пациентов при МРТ и КТ-исследованиях или различия в состоянии внутренних органов (например, МРТ-исследование было выполнено до приема пищи, а КТ — после) во многом усложняют процесс сопоставления результатов диагностики и снижают точность планирования.

— Существует ли решение проблемы?

— Чтобы преодолеть это затруднение, была предложена следующая идея. По сути, и МРТ, и КТ характеризуют свойства одних и тех же биологических тканей человека, но на разном уровне: МРТ — на уровне ядер водорода молекул воды, а КТ — на уровне электронов более тяжелых атомов, составляющих эту ткань. Можно ли, зная только одну характеристику, рассчитать другую? Да, это возможно!

Химия и физика твердого тела исследуют взаимодействия ядер и электронов атомов уже много лет. Поэтому, казалось бы, такой расчет должен быть легковыполнимым. Однако МРТ и КТ работают на разных химических элементах, поэтому точный квантово-механический расчет КТ снимков по МРТ-изображениям пока не представляется возможным.

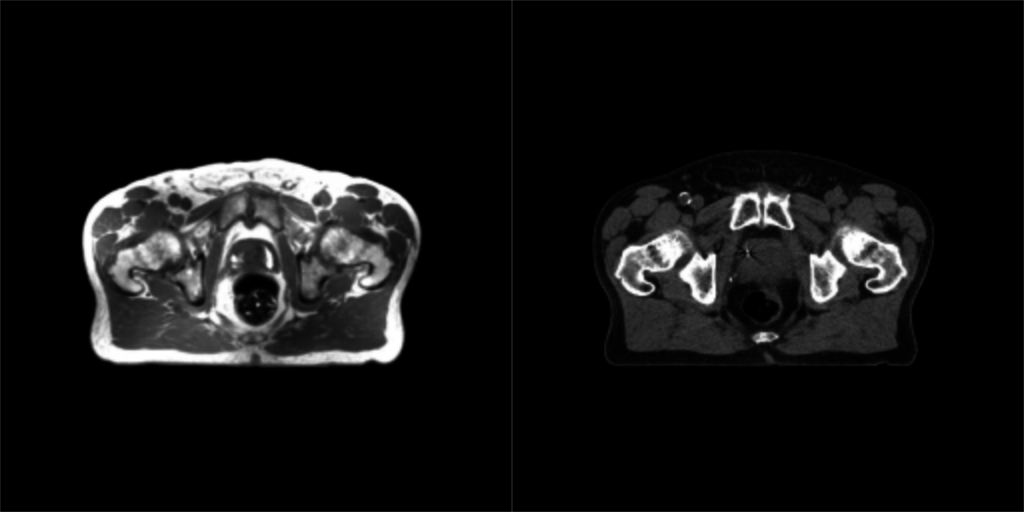

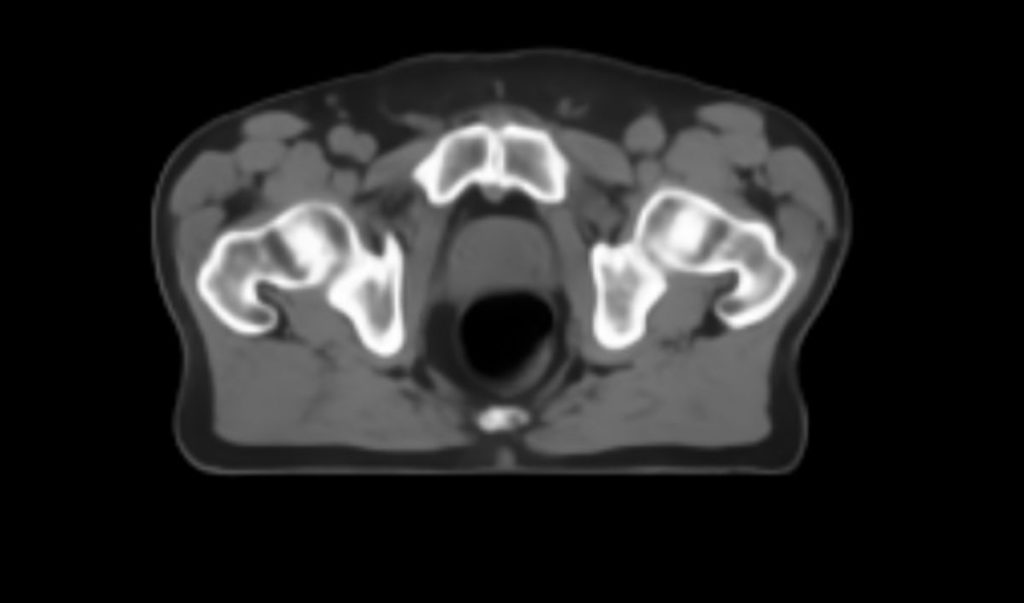

Поэтому необходимо искать другие, нестрогие методы получения КТ-изображений. Полученные такими нестрогими способами изображения называются квази-КТ и могут быть использованы для составления плана лучевой терапии.

— Расскажите подробнее об этом подходе. Как можно создавать одно изображение из другого?

— Раньше для решения задачи перевода МРТ в квази-КТ использовались статистические методы. Они заключаются в предположении, что если МРТ изображения одной и той же части тела двух различных пациентов схожи, то схожими должны быть и соответствующие КТ-изображения. Поэтому, набрав большую базу знаний из парных МРТ и КТ-снимков, можно по одиночному МРТ-снимку делать предположения о том, как будет выглядеть соответствующий КТ-снимок.

Искусственный интеллект позволяет значительно улучшить качество квази-КТ изображений по сравнению со статистическим подходом. В научно-исследовательской лаборатории Philips Research в Сколково активно развиваются два подхода для решения этой задачи.

В первом подходе, который называется «парный» перевод, используются снимки пациентов, прошедших оба исследования — и МРТ, и КТ. Эти снимки тщательно выравниваются между собой, а затем нейронная сеть учится воссоздавать квази-КТ-снимок, увидев лишь МРТ-изображение.

При этом в качестве эталона используется настоящий КТ-снимок той же самой области того же самого пациента. Целью такого обучения является создание квази-КТ-изображения, максимально похожего на реальный КТ-снимок. Когда квази-КТ достигает нужного качества, процесс обучения останавливается — и нейронная сеть может воссоздавать КТ-снимки.

— Подход кажется простым. Почему им не пользуются во всех больницах?

— Такой подход имеет свои недостатки. Во-первых, для обучения любой нейронной сети требуется множество изображений, а доступных и качественных «парных» изображений МРТ и КТ достаточно мало. Во-вторых, обученная нейронная сеть хорошо работает только для той части тела, которую она видела в процессе обучения.

Для использования на другой части тела потребуется переподготовка сети. В-третьих, обученная сеть хорошо работает только для того типа МРТ-изображений, на которых она училась. Для другого типа изображений, опять же, потребуется переобучение.

— А в чем заключается второй подход?

— Во втором разрабатываемом подходе, который называется «непарным», используются МРТ и КТ-изображения, полученные от разных пациентов. Это значит, что для обучения можно использовать не только парные МРТ и КТ-изображения пациентов, но любые МРТ или КТ-изображения выбранной области.

Поэтому объем доступных данных гораздо больше, а значит, тренировать такие нейронные сети проще. Эта нейронная сеть, которая называется генеративно-состязательной сетью (подробнее о таких сетях было рассказано здесь), состоит из двух блоков. Первый блок предназначен для перевода МРТ-изображений в КТ, а второй — переводит КТ-изображения в МРТ.

В процессе обучения используется следующий трюк: на вход сети подается МРТ-изображение, которое переводится первым блоком в квази-КТ-изображение. Затем это изображение поступает на вход второго блока, который переводит квази-КТ-изображение в квази-МРТ.

В результате такого процесса должно получиться квази-МРТ-изображение, максимально похожее на исходное, настоящее МРТ-изображение. Также процесс обучения сети выполняется и с другой стороны: настоящее КТ-изображение переводится в квази-МРТ, которое переводится в квази-КТ.

Полученное квази-КТ-изображение должно максимально совпадать с исходным КТ-изображением. Этот второй цикл обучения КТ –> квази-МРТ –> квази-КТ позволяет узнать сети, как же должны выглядеть КТ-снимки.

Без этого цикла сеть будет переводить МРТ-изображение в психоделические картинки, абсолютно далекие от нужных КТ-снимков. В результате многократного выполнения каждого из этих циклов оба блока нейронной сети выучиваются переводить МРТ в квази-КТ и КТ в квази-МРТ соответственно.

— Какие, на ваш взгляд, перспективы внедрения такого метода работы с медицинскими изображениями в ближайшем будущем?

— Уже сейчас парный подход, разрабатываемый в лабораториях компании Philips, позволяет рассчитать квази-КТ настолько точно, что существующие методы не позволяют отличить его от настоящего. К сожалению, пока «непарный» подход не позволит рассчитать квази-КТ-изображения для таких анатомически сложных структур, как нос.

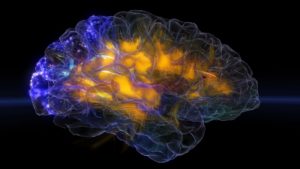

Но для более регулярных органов, таких как головной мозг, этот метод демонстрирует неплохие результаты, достаточные для клинического использования. Таким образом, в будущем методы можно будет распространять и на другие зоны тела.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно