Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Что общего между теми, кто не доверяет науке, и маленькими детьми

Как связано детское мышление и наука, вернее, сопротивление ее выводам? Об этом рассказывает Александр Марков

Глубинным психологам на самом деле давно известно, что вопросы «знания», как рациональной категории, действительно, играют малую роль в любой сфере нашей жизни. В психологии есть даже специальный термин, который характеризует внутреннее нерациональное неприятие чего-либо полезного для человека — сопротивление. В том числе, и сопротивление науке связано явно не столько с отсутствием банальной просвещенности и грамотности, сколько с тем, что человек и не хочет эти знания приобретать. Ему удобнее и комфортнее верить в бога, душу, нематериальный мир и пр., потому что это гораздо проще и безопаснее с психологической точки зрения («если бога нет, кто защитит меня и моих близких», «кто накажет человека, меня обидевшего», «зачем я живу», «на кого мне надеется», и «если я умру — я не попаду ни в какой рай, а меня просто не будет существовать», «я не буду вознагражден за свои страдания», «если нет бога, то нет и никаких моральных норм, значит я буду делать все, что захочу» и т. д. — многие люди, увы, просто неспособны ответить себе на эти вопросы с точки зрения суровой реальности).

Не так давно похожие выводы были подтверждены и экспериментально. Об этом рассказывает в своей книге «Рождение сложности. Эволюционная биология сегодня: неожиданные открытия и новые вопросы» известный биолог и популяризатор науки Александр Марков: «По мнению американских исследователей, одной из важных причин массового неприятия научных знаний и распространения суеверий в обществе является несоответствие многих выводов современной науки врожденным свойствам и наклонностям человеческой психики и устоявшимся стереотипам общественного сознания. В результате развивается феномен, получивший название «сопротивление науке»».

Но за последние годы на эту тему проводилось не одно исследование, а много. Они показали, что некоторые аспекты «сопротивления науке», видимо, присущи всем народам и культурам, и причина их кроется в особенностях детской психики.

На самом деле — и глубинным психологам это тоже известно — любой младенец вовсе не рождается на этот свет, полностью лишенный какого-либо знания об этом мире. Он прекрасно знает, например, что предметы обладают плотностью, устойчивостью во времени (у него вообще есть понятие времени, хоть и немного свое), они понимают, что поступки и действия людей имеют какую-то цель, что эмоции людей — это их реакция на то или иное событие и пр.

Без этих «знаний» дети не могли бы обучаться, но они же мешают детям (а потом и многим взрослым, не утратившим детское мышление) воспринимать «скучные» и «непонятные» научные доводы. Так, детское представление о том, что все предметы падают без поддержки, до определенного возраста (8-9 лет) мешает детям полностью принять тот факт, что Земля круглая.

Массовое «неверие» в эволюцию, как у детей, так и у сохранивших определенные черты незрелого мышления, взрослых, связано с тем, что ребенок склонен видеть в окружающей действительности какой-то «смысл», чью-то целенаправленную деятельность (и сама психика ребенка является крайней эгоцентричной — себя он считает причиной многих вещей, себя он считает центром мира; это не значит, что он об этом говорит — дети действуют неосознанно и не понимают причин своих поступков — он думает, что если «папа/мама пьет, то это я в этом виноват», что «мама создана только для него, и все сделает для него», он не задумывается, что другой человек (мама) может устать, заболеть, быть в плохом настроении. Все это связано с нормальным, природным эгоизмом и эгоцентризмом маленького ребенка, устранять который нужно в обязательном порядке, но делать это необходимо постепенно, без излишней жесткости, делая скидку на возрастные особенности маленьких детей. Помимо того, у детей также есть врожденная, биологическая склонность к тотальному превосходству: «Я — самый лучший», отчасти это вызвано компенсацией за детскую беспомощность, «маленькость» и пр. Поэтому многим взрослым так сложно принять тот факт, что все мы — вовсе не божье творение, а произошли от обезъян, а если говорить строго научно — о, ужас — и являемся обезьянами, — NS).

«Например, специальное исследование показало твердую убежденность четырехлетних детей в том, что все на свете существует «для чего-то» (львы — чтобы смотреть на них в зоопарке, тучи — чтобы шел дождик), — пишет Марков. — Специальные исследования также подтвердили склонность детей к креационистскому объяснению происхождения объектов окружающего мира (все вокруг кем-то сделано с определенной целью)». Те же самые черты можно видеть и у взрослых: «У жизни человека есть какой-то смысл», «Мои страдания посланы мне богом», «Бог посылает нам ровно столько, сколько мы можем выдержать», «Судьбу не обманешь», «То или иное событие предначертано», «Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно» (многие события в жизни, действительно, кажутся «предначертанными»; мало кто знает, что связано это вовсе не со злодейкой-судьбой или «божьей карой», а с определенными «жизненными сценариями», с бессознательными детскими травмами, которые неосознанно «заставляют» нас попадать в одни и те же или в целом похожие ситуации — NS).

Еще одно свойство детского мышления — дуализм. Это идея о том, что между материальным и духовным есть принципиальная разница (телом и душой, мозгом и сознанием). Все эти качества остаются и у многих взрослых, порождая причудливые социальные дискуссии: можно ли проводить эксперименты над животными, или эмбрионами человека и стволовыми клетками, ведь у них может быть «душа». Адвокаты всерьез поднимают тему того, можно ли винить преступников в их преступлениях, ведь все они определяются и зависят от работы мозга. Получается, что человек не виноват, это «его мозг заставил его так поступать»…

Что-то зависит и от культурных традиций, например, в США наблюдается гораздо большее неприятие теории эволюции, чем в других странах. Кстати, в России с «сопротивлением науки» дело обстоит вовсе не хуже, чем в других странах, а, порой, даже и лучше.

Дети, как и большинство взрослых, также склонны почти некритично относиться к чему-то, сказанному авторитетным источником и человеком, который произносит нечто директивно, уверенно. «Мямли-ученые с их вечными сомнениями и фразами типа «разумеется, пока это лишь предположение…» — никакого доверия у детей (читай и многих взрослых — NS) не вызывают», — пишет Александр Марков.

Когда научные идеи не находят поддержки в обществе (а это и понятно, ведь это самое общество уже сформировано такими же людьми, которые вынесли свое детское восприятие во взрослую жизнь, и у которых тоже не было поддержки со стороны общества в плане принятия научных идей) склонность к инфантильному мышлению у взрослых людей только подкрепляется. «В таком обществе оно (сопротивление науке — NS) становится особенно сильным, если существует ненаучная альтернатива этим идеям (научным идеям — NS), не противоречащая «элементарному здравому смыслу» и опирающаяся на солидные, уважаемые и очень уверенные в себе «источники». В США именно так обстоит дело с эволюционнной биологией и нейробиологией: выводы этих наук противоречат и детской интуиции, и высказываниям многих солидных политиков и религиозных деятелей. Что уж говорить о ситуации в России. Утешает лишь, что креационисты, фоменковцы и прочие астрологи, конечно, ни в чем не виноваты. Просто «мозг заставляет их так думать»».

Подробнее узнать о детском и незрелом мышлении и его свойствах вы можете, прочитав статьи «Зачем людям бог?» и «Жизнь «без сознания»».

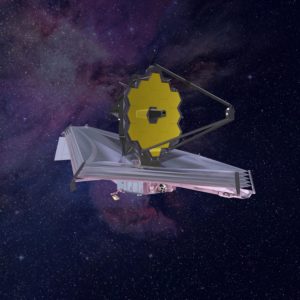

Астрономы впервые напрямую связали основание гигантского джета с «тенью» впервые «сфотографированной» сверхмассивной черной дыры M87*. Анализ данных, полученных с помощью Телескопа горизонта событий (EHT), позволил проследить, где именно формируется релятивистская струя и лучше понять механизмы ее возникновения.

С середины XX века мирный атом ассоциируют прежде всего с АЭС. Но при всей важности последних иногда за ними не видят многие другие сферы применения атомных технологий — от транспорта до лечения заболеваний и применения в сельском хозяйстве, новых технологий получения сложных материалов и производства аккумуляторов. Всего на неэнергетические цели на планете работают 223 реактора. Попробуем разобраться, чем они занимаются и какие еще направления находятся в фокусе атомной отрасли.

Число устойчивых к антибиотикам инфекций растет на 15% в год, унося миллионы жизней. Схожая проблема есть в онкологии. Существующие методы лечения — комбинированная и точечная терапия — несовершенны: первая слишком токсична, а вторая теряет эффективность из-за мутаций. Перспективная альтернатива — молекулярные гибриды, атакующие болезнь сразу по нескольким направлениям. Однако их создание сдерживает фундаментальное ограничение: современные технологии не могут придать этим молекулам стабильную 3D-форму, необходимую для точного воздействия. Чтобы решить эту проблему, ученые Пермского Политеха разработали метод, который заставляет гибридную молекулу самостоятельно принимать нужную трехмерную структуру. Это позволило получить новые соединения с потенциальным противоопухолевым и противовоспалительным действием.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Кэтлин Рубинс выступила перед комитетом Национальных академий США и рассказала, что не так с новыми скафандрами для близкой высадки американцев на Луне. Учитывая ее 300-дневный опыт пребывания в космосе, критика выглядит довольно обоснованной. В прошлом году Рубинс ушла с поста руководителя отделения внекорабельной деятельности отдела астронавтов, где она участвовала в разработке новых лунных скафандров.

Некоторые исследователи предполагали, что по мере исчезновения морского льда белые медведи потеряют кормовую базу и начнут умирать от истощения. Однако их популяция, живущая в районе максимального исчезновения морского льда, напротив, существенно прибавила в весе.

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии