Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Российский физик улучшил точность спутниковых снимков, снизив вероятность ошибки с 630 метров до 26

Ученый разработал метод автоматического уточнения параметров радиолокационной системы с синтезированной апертурой. Результаты исследования актуальны как для отечественных, так и для зарубежных систем радиолокационного мониторинга окружающей среды.

Статья опубликована в журнале «Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса».

Радиолокационные системы с синтезированной апертурой антенны позволяют достичь высокой разрешающей способности по азимуту за счет виртуального увеличения ее длины. Это осуществляется посредством специальной обработки накопленных в процессе движения носителя когерентных сигналов. Во время движения радиолокатор излучает сигналы по направлению к Земле и регистрирует отраженные от ее поверхности сигналы. Система накапливает множество таких сигналов по мере перемещения, а затем обрабатывает их так, будто они были приняты с помощью одной антенны большей апертуры.

Таким образом, радиолокационные системы с синтезированной апертурой обеспечивают получение детализированных снимков земной поверхности, ее рельефа и находящихся на ней объектов независимо от погодных условий и условий освещенности. Это делает их незаменимыми для точного картографирования и мониторинга движения различных объектов и для решения других задач прикладного характера.

Одна из проблем в работе этой системы связана с неточностью определения положения космического аппарата в момент съемки. Использование неточных метаданных при обработке изображений приводит к геометрическим искажениям и ошибкам в геопривязке. Для преодоления этих проблем применяются различные алгоритмы коррекции и калибровка по опорным данным.

«Задачей моего исследования являлось повышение качества привязки радиолокационных изображений автоматическими методами без привлечения специальных операторов-обработчиков. На сегодняшний день коррекция осуществляется вручную путем визуального сопоставления опорных оптических и радиолокационных изображений. В силу специфики радиолокационных данных эта задача становится нетривиальной и трудоемкой. С помощью предлагаемого подхода можно будет значительно снизить нагрузку на операторов и осуществлять потоковую автоматическую обработку радиолокационных изображений с целью улучшения их качества», — рассказал Богдан Савченко, аспирант Физтех-школы Аэрокосмических технологий МФТИ.

Автор исследования разработал методику автоматического уточнения параметров строгой модели радиолокационной системы с синтезированной апертурой на основе опорных данных с оптических сенсоров. В исследовании предлагается осуществлять преобразование оптических изображений в проекцию наклонной дальности — изображение поверхности в системе координат, характерной для движущейся радиолокационной системы. Выполнение этого шага позволит согласовать межпиксельные расстояния и пиксельные размеры анализируемых растровых изображений, тем самым упростив работу автоматических алгоритмов поиска ключевых точек. Далее по изображениям, находящимся в одной проекции, осуществляется поиск соответствующих ключевых точек. В работе также предложены критерии валидации найденных пар точек для повышения точности последующего анализа. Полученные пары соответствующих ключевых точек анализируются для определения погрешности по времени и дальности. Полученная информация об ошибках далее используется для уточнения параметров строгой модели радиолокационной системы.

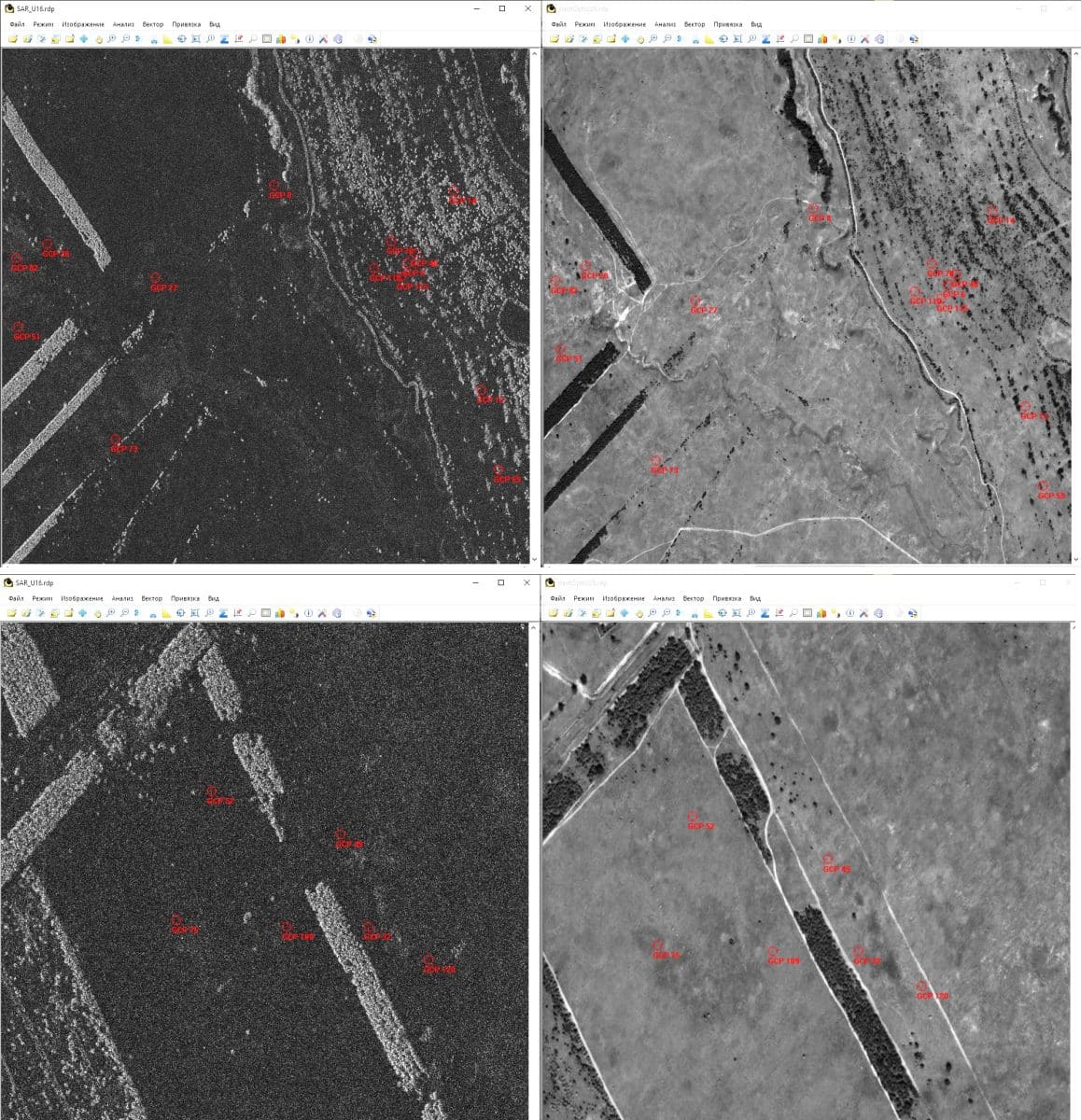

Предложенная методика была протестирована на четырех радиолокационных изображениях, полученных космическим комплексом «Кондор-Э» в детальном непрерывном режиме съемки. Оценка качества разработанного алгоритма производилась путем расчета невязок по набору контрольных точек, определенных на итоговом орторектифицированном с учетом уточненных метаданных радиолокационном изображении и исходном опорном оптическом изображении в картографических проекциях. Результаты показали значительное улучшение качества геопривязки. Автоматическая коррекция параметров модели позволила снизить геометрические искажения.

Исходные ошибки геопривязки для большинства снимков превышали 300 метров, в отдельных случаях достигали четырех километров Средняя ошибка привязки исходных радиолокационных изображений составляла примерно 630 метров. После применения разработанного автоматического уточнения параметров строгой модели и осуществления геометрической коррекции снимков средняя ошибка снизилась до 26 метров. Минимальное значение ошибки геопривязки составило шести метров, а максимальное — 67 метров среди всех снимков. Анализ показал, что эти случаи связаны с особенностями фоновой обстановки, низким контрастом объектов интереса, наличием значительных искажений рельефа. Тем не менее даже в этих случаях ошибка была снижена в среднем в 10–20 раз по сравнению с исходным значением.

Предложенная методика обеспечивает автоматическую коррекцию параметров строгой модели радиолокационной системы с синтезированной апертурой. Это позволяет ускорить процесс обработки данных и увеличить точность геопривязки радиолокационных изображений, что впоследствии позволит решать актуальные практические задачи с более высоким качеством.

«Мои планы заключаются в ускорении работы алгоритмов, оптимизации и реализации проекта не только под ОС Windows, но и под Astra Linux. Интересным и перспективным направлением также является использование нейросетевых алгоритмов для поиска соответствующих контрольных точек вместо широко используемых классических алгоритмов. Также в ближайшем будущем будут продолжаться тесты на реальных данных с отечественных систем с перспективой встраивания решения в реальные цепочки обработки радиолокационных данных», — поделился Богдан Савченко.

В конце 2025 года Национальные академии наук, инженерии и медицины США представили доклад, посвященный будущим пилотируемым миссиям к Марсу. В документе подробно описаны причины, по которым людям стоит отправиться на Красную планету, а также технологии, способные приблизить человечество к первой высадке.

На Красной планете ученые нашли предполагаемую «каменную летопись» древних приливов. Эту запись могла оставить не существующая сегодня сила — гравитация луны, которая когда-то красовалась в марсианском небе и управляла «ритмом» морей.

Акведуки, дороги, бани и города, которые римляне построили на оккупированных территориях, часто воспринимаются историками как символ прогресса. Но археологические раскопки, проведенные учеными из Великобритании, открыли обратную, мрачную сторону этого «развития». Оказалось, римское владычество на несколько поколений подорвало здоровье местного населения, особенно тех, кто жил в административных центрах. Исследователи увидели эту печальную картину в костях наиболее уязвимых групп населения — женщин и детей, которые первыми реагируют на ухудшение условий жизни.

В конце 2025 года Национальные академии наук, инженерии и медицины США представили доклад, посвященный будущим пилотируемым миссиям к Марсу. В документе подробно описаны причины, по которым людям стоит отправиться на Красную планету, а также технологии, способные приблизить человечество к первой высадке.

У побережья Канады морские биологи стали свидетелями необычного случая. Косатки и дельфины объединили свои силы, чтобы вместе охотиться на тихоокеанского лосося. Они погружались в темные глубины, а после удачной охоты делились пищей. Это первое задокументированное охотничье сотрудничество между двумя видами морских млекопитающих.

На Красной планете ученые нашли предполагаемую «каменную летопись» древних приливов. Эту запись могла оставить не существующая сегодня сила — гравитация луны, которая когда-то красовалась в марсианском небе и управляла «ритмом» морей.

С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.

Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?

Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно