Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

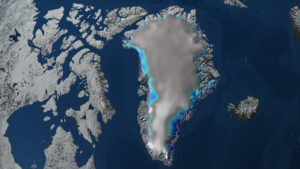

Физики пересмотрели законы образования снежинок, дождевых капель и колец Сатурна

Исследователи из Сколтеха вывели новые математические уравнения, описывающие поведение агрегирующих частиц в газообразных средах. Полученные формулы помогут моделировать многие природные и технологические процессы: от формирования капель дождя и снежинок до движения гранул и порошков по трубам и даже образования колец вокруг планет-гигантов. Новые уравнения замещают два набора старых, которые приходилось «механически» сочетать, что приводило к недопустимо высокой для ряда приложений погрешности.

Результаты исследования опубликованы в журнале Physical Review Letters. Процессы агрегации в газообразных средах исключительно многообразны: они наблюдаются в атмосферных явлениях, на промышленном производстве и даже в космосе. К ним, например, относятся образование дождя из капель тумана и снежинок — из микрокристалликов льда. Они же отвечают за образование колец Сатурна и других планет-гигантов из оказавшихся на орбите мелких частиц. Это явление также актуально для ряда технологий: аэрозольного окрашивания, транспортировки порошкообразных веществ, контролируемых взрывов и так далее. Чтобы понимать и прогнозировать эти процессы, а также управлять ими, ученым нужны адекватные математические модели агрегации в газообразных средах.

В начале XX века польский физик Мариан Смолуховский сформулировал уравнения, описывающие агрегационные процессы с точки зрения количества агрегатов разного размера и скорости агрегации — кинетических коэффициентов, отражающих то, как быстро агрегаты объединяются с образованием более крупных частиц. Однако классические уравнения Смолуховского справедливы для систем без каких бы то ни было пространственных неоднородностей и потоков. А реальные процессы, разумеется, происходят не в идеально однородных системах.

При описании поведения агрегирующих частиц в реальных условиях земной атмосферы, космоса или промышленных объектов приходится «механически» совмещать формулы Смолуховского с уравнениями Эйлера либо (в более общем случае) Навье — Стокса. Первые выведены в середине XVIII века, вторые — в середине XIX. И те и другие дают фундаментальное описание движения жидкостей и газов. Тем не менее, в виде «гибрида» с уравнениями Смолуховкого и те и другие приводят к нестыковкам, что в ряде приложений влечет за собой недопустимо высокую погрешность или вовсе качественные расхождения с реальностью.

Выход из ситуации предложили в своей недавней статье в Physical Review Letters старший научный сотрудник Александр Осинский и профессор Николай Бриллиантов из Центра искусственного интеллекта Сколтеха. Вместо того чтобы продолжать поиск путей примирить друг с другом два набора старых уравнений, исследователи из Сколтеха на основе математического подхода и базовых принципов выводят новые гидродинамические уравнения с новыми кинетическими коэффициентами.

«Удивительно, но полученные коэффициенты не являются ни коэффициентами скоростей реакции, как в уравнениях Смолуховского, ни транспортными коэффициентами, как в уравнениях Навье — Стокса. Эти кинетические коэффициенты новой природы сочетают в себе свойства транспортных и реакционных коэффициентов. Причем для агрегирующих флюидов они имеют такое же фундаментальное значение, как вязкость или теплопроводность для обычных жидкостей, — рассказал Бриллиантов. — Наша подробная компьютерная симуляция показала, что предложенные гидродинамические уравнения Смолуховского — Эйлера с новыми коэффициентами весьма точны и адекватны для моделирования технологически значимых агрегирующих флюидов».

Новые уравнения повысят точность моделей, используемых при анализе загрязнения воздуха частицами твердой фазы, в аэрозольных и порошковых технологиях, быстром транспорте мелкодисперсных сред и в некоторых задачах при проектировании самолетов и автомобилей.

Исследование поддержано грантом Российского научного фонда.

Городище Пармайлово I на Урале долгие годы оставалось загадкой для исследователей. Из-за отсутствия раскопок его причисляли то к древним захоронениям, то к средневековым поселениям, а предполагаемый возраст памятника колебался в диапазоне нескольких столетий. Впервые разрешить противоречия помогли артефакты, обнаруженные в ходе раскопок учеными Пермского Политеха и ПГГПУ. Они нашли предметы, которые позволили точно датировать объект и определить его культурную принадлежность и место в истории России.

Риск развития целой плеяды неврологических болезней от депрессии и мигрени до болезни Альцгеймера и деменции возрастает, когда человек неправильно питается, недополучает или, наоборот, «перебирает» с пищей тех или иных веществ. В некоторых случаях управлять рисками помогают принципы нейронутрициологии. Об этом говорится в научном обзоре, который провели вместе со своими коллегами ученые Сеченовского Университета — заведующий кафедрой нервных болезней Института профессионального образования профессор Алексей Данилов и ассистент кафедры патологической физиологии Анастасия Бадаева.

Археологи из Дании и Испании восстановили карту растительности Ближнего Востока времен зарождения сельского хозяйства. Вопреки популярному мнению, потепление климата не расширило, а сократило ареалы диких злаков на 25%, вынудив древних людей начать их культивацию в изолированных экологических убежищах.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно