Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Ученые узнали, как белки шапероны помогают восстановлению тканей после инсульта

Коллектив российских ученых опубликовал обзор научных исследований, посвященный поведению белков шаперонов в тканях головного мозга, поврежденных ишемией (недостатком кровоснабжения). Основное внимание исследователи уделили внутренней защите белков от окислительного процесса, а также их работе в фазе реперфузии — комплекса клинических проявлений восстановления кровообращения.

Результаты работы опубликованы в журнале Frontiers in Molecular Neuroscience. Инсульт — опасная и распространенная патология мозга, одна из ведущих причин смертности и инвалидности во всем мире. По данным Всемирной организации по борьбе с инсультом за 2019 год число новых случаев ишемического инсульта составило 7 630 803, что близко к численности населения Гонконга. Число людей, перенесших хотя бы один инсульт, достигло 77 192 498, что приближается к численности населения Германии.

Ишемический инсульт вызывает прогрессирующее поражение сосудов сердечно-сосудистой системы. С точки зрения эволюции инсульт — болезнь-невидимка, так как поражает людей преимущественно после окончания репродуктивного периода, что позволяет генам, повышающим вероятность инсульта, передаваться потомству. Однако при ишемии клетки мозга в качестве реакции на серьезную нехватку кислорода применяют самые разнообразные механизмы.

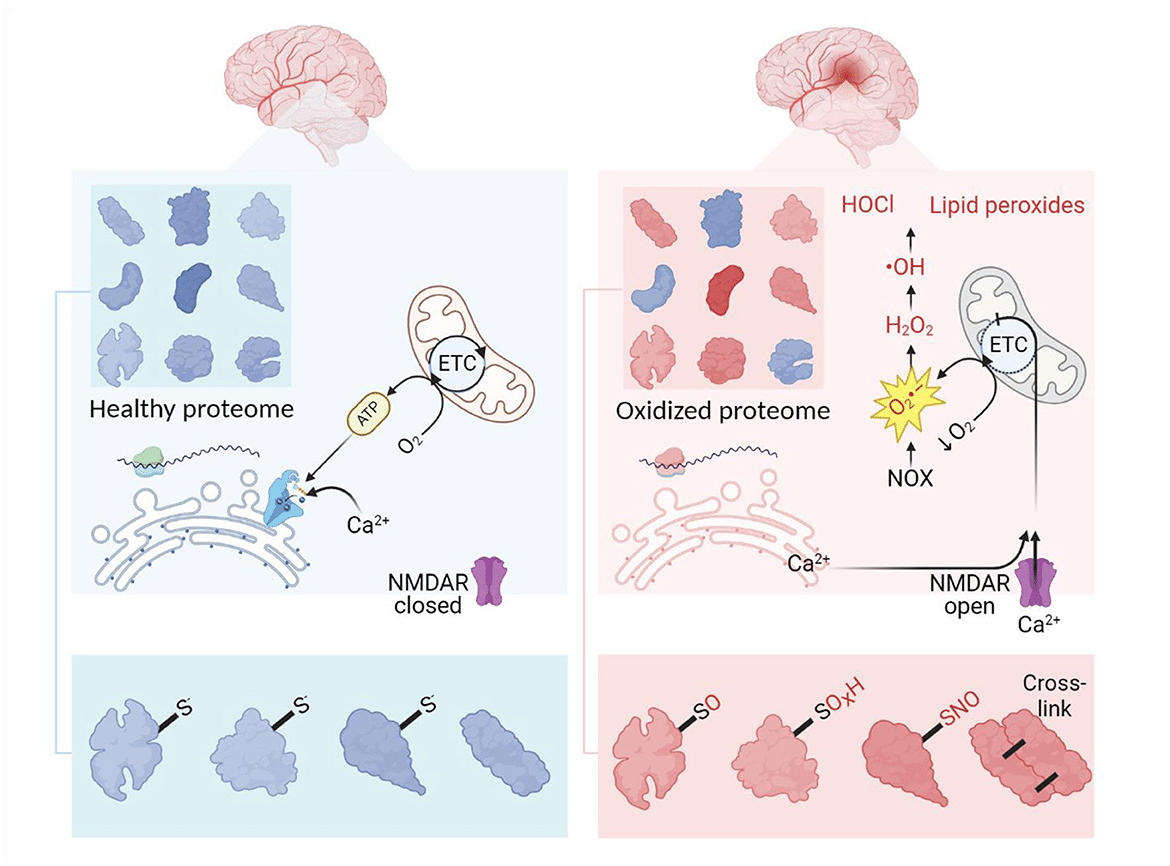

Во-первых, эти механизмы подразумевают быстрый переход на анаэробные (бескислородные) пути выработки АТФ — аденозинтрифосфата, основного источника энергии клеток. Происходит общее снижение энергозатрат. Во-вторых, клетка задействует системы, сохраняющие структурную целостность, которой угрожает накопление водорода H⁺, кальция Ca²⁺ и избыточное образование свободных радикалов.

Для организма одной из основных задач во время ишемии является сохранение целостности синтезированных белков, поскольку функционирование протеома (совокупность белков, производимых клеткой) является ключевым фактором, определяющим все клеточные процессы, в том числе и ее восстановление. Молекулярные помощники, способствующие сохранению целостности белков как в физиологических, так и в патологических условиях, называются шаперонами.

Шапероны включают в себя более 300 белков, образующих несколько обширных семейств и суперсемейств в соответствии с особенностями и функциями их членов. Наиболее изученные из них, белки теплового шока (HSP), которые имеют долгую историю. Их открыли в 1960-х годах, а первые клинические испытания препаратов, регулирующих HSP, стартовали в начале 2010-х.

В целом функции шаперонов особенно важны для клеток мозга, которые являются очень сложными с точки зрения структурной и функциональной организации. Известно, что молекулярные шапероны оказывают благотворное влияние при многих заболеваниях мозга, включая ишемический инсульт. Однако остается неясным, оказывают ли они антиоксидантную защиту при инсульте и каким образом.

«Наша работа посвящена общему обзору функционала и поведения достаточно большого класса белков — шаперонов. Отдельные белки этого класса были известны давно. Но именно сейчас у нас есть возможность рассмотреть их все как нечто схожее, как единый класс. Например, поделить их на функциональные группы и определить их поведение в зависимости от ситуации. Это позволит ответить на основной вопрос: какие белки этого большого класса будут активированы и иметь значение в разных механизмах, одновременно протекающих в поврежденных сердечных тканях», — рассказал об исследовании Давид Наимзада, научный сотрудник лаборатории анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ.

Традиционно считается, что шапероны обеспечивают исключительно гомеостаз (сохранение динамического постоянства внутренней среды) протеома. Однако некоторые авторы используют термин «липидные шапероны» для обозначения молекул, избирательно участвующих в транспортировке липидов, которые формируют клеточные мембраны.

Аналогичным образом существует группа металлошаперонов, облегчающих внутриклеточный транспорт ионов металлов к другим белкам. То есть их функции достаточно широки. Однако в силу этого большого разнообразия ученые сосредоточились только на «оригинальных» шаперонах: тех, которые борются с окислительным стрессом, и механизмах их антиоксидантного действия.

Авторы работы обобщили их роль во внутренней защите протеома от окислительного стресса, уделяя особое внимание сворачиванию и разворачиванию субстратов и регуляции образования свободных радикалов.

«Во время инсульта прекращается кровоток, и нашим организмом запускается целый ряд механизмов, которые направлены на то, чтобы подготовить ткани к будущей репарации и максимально сберечь их в данный момент. Во время инсульта какие-то зоны повреждаются более глубоко, и их необходимо быстрее реанимировать, а какие-то пограничные зоны, наоборот, нужно сохранить. Поэтому работа белков в разных тканях различна.

В целом это сложный процесс управления в зависимости от текущей ситуации. Например, там, где наблюдается глубокое отсутствие АТФ — аденозинтрифосфата, с помощью которого клетки запасаются и используют энергией, АТФ независимые шапероны играют большую роль в восстановлении. То есть наличие АТФ используется как маркер для активации тех или иных шаперонов», — прокомментировал Давид Наимзада.

Ученые также выделяют несколько типов белков шаперов в зависимости от их функций. Например, клетки привлекают белки Hsp60 и Hsp70 для обеспечения правильного сворачивания вновь синтезированных белков — эти факторы необходимы для раннего ишемического ответа. Кроме того, Hsp70 активирует некоторые специализированные антиоксидантные пути.

Некоторые шапероны могут предотвращать чрезмерное образование активных форм кислорода, тогда как Hsp90, как предполагается, отвечает за прооксидантные эффекты при ишемическом инсульте. Наконец, термостойкие скрытые белки (Hero) способны защищать клеточные белки, тем самым предотвращая их возможное переокисление. В исследовании ученые старались как можно шире взглянуть на шапероны и вычленить их поведение и роль непосредственно в условиях ишемического инсульта.

В проекте приняли участие сотрудники НИУ «БелГУ», Сеченовского университета, КГМУ, лаборатории анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения Института биофизики будущего МФТИ, Научного центра биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства России.

Схема окислительного стресса и переокисления протеома при ишемическом инсульте. Обычно здоровый протеом поддерживается сбалансированной трансляцией, модификацией и утилизацией белков в гомеостатических условиях. В месте ишемии снижение кислорода провоцирует митохондрии на высвобождение избыточного супероксида. Этот процесс дополнительно усиливается дисбалансом Ca²⁺ в результате истощения АТФ. Развитие окислительного стресса приводит к переокислению протеома, тем самым усложняя функционирование белков.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

В середине прошлого века археологи обнаружили в Сербии братскую могилу, где покоились останки 77 человек, погребенных более 2800 лет назад. Долгое время ученые полагали, что люди умерли во время эпидемии. Однако авторы нового исследования провели генетическую экспертизу и выяснили, что на самом деле они стали жертвами массовой резни. Убийцы действовали неслучайно: охотились не на воинов, а на женщин, подростков и младенцев.

Если в прошлый раз дело было в утечке водорода, то теперь сложности возникли с гелием. Хотя этот газ и инертен, без него ракета не сможет нормально отработать, поэтому дату полета к Луне сдвинули еще на месяц. Учитывая, что на ракете SLS, летящей в этот раз, основная масса двигателей снята с музейных экспонатов, а общий уровень проработки проекта вызывает постоянную критику, это может быть не последней проблемой нынешней «лунной» ракеты США.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно