Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Археологи показали особую роль Гонур-депе в развитии загадочной исчезнувшей цивилизации

Ученые Института истории материальной культуры РАН и Института этнологии и антропологии имени Н. Н. Миклухо-Маклая РАН провели масштабное исследование, в ходе которого были систематизированы данные о погребальном обряде, планиграфии и хронологии некрополей крупнейшего протогородского центра эпохи бронзы Гонур-депе в Юго-Восточном Туркменистане. Полученные результаты подтверждают особую роль Гонур-депе как ключевого административного и ритуального центра одной из самых загадочных древних земледельческих культур Центральной Азии — цивилизации Окса.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале «Восток». Бактрийско-Маргианский археологический комплекс (БМАК), или цивилизация Окса (античное название Амударьи), — одна из самых загадочных древних культур бронзового века (около 2300–1700 годы до нашей эры), процветавшая на территории современных Туркменистана, Афганистана, Узбекистана, Таджикистана и Северного Ирана. Ее открытие в 1970-х годах советским/российским археологом Виктором Сарианиди стало сенсацией: оказалось, что в сердце Центральной Азии в эпоху бронзы существовала высокоразвитая культура ближневосточного типа с монументальной архитектурой, сложной системой ирригации и уникальным искусством, сопоставимая с высокими цивилизациями Старого Света.

Многочисленные находки свидетельствуют о высоком уровне развития культуры и связях с другими цивилизационными центрами – Эламом, Месопотамией, Хараппой и даже Египтом. Изучение БМАК проливает свет на ранние этапы формирования протогородских земледельческих обществ Евразии и их роль в «Великом шелковом пути» до его официального возникновения. В. И. Сарианиди и его последователи открыли для науки ключевые памятники, прежде всего Гонур-депе (Туркменистан), обнаружив храмы, дворцы и следы ритуалов, которые автор раскопок считал протозороастрийскими. Несмотря на споры о происхождении и упадке этой цивилизации, БМАК остается важным звеном в понимании межкультурного взаимодействия на территории Центральной Азии и Среднего Востока в древности.

«Гонур был не просто крупным поселением, а настоящим административным и ритуальным центром древней Маргианы. Наши исследования показали, что большинство небольших некрополей на его территории уже существовали во время расцвета основного монументального дворцово-храмового комплекса. Это порождает новые вопросы о функциональном зонировании и относительной хронологии памятника, в котором, возможно, выделялись сакральные, жилые, производственные зоны и участки, занятые погребениями», – подчеркивает старший научный сотрудник Отдела археологии Центральной Азии и Кавказа ИИМК РАН Алексей Фрибус.

Хронология Гонур-депе основана на представительной серии радиоуглеродных датировок (более 170), треть из них – AMS-даты, полученные в ведущих лабораториях мира. В ходе исследования было проанализировано 57 дат по пяти ключевым участкам. Особое внимание было уделено строгой проверке данных: из выборки исключены образцы с большими погрешностями, все даты откалиброваны по единому стандарту и проанализированы с помощью программы OxCal.

«Наши исследования выявили довольно четкую социальную стратификацию в погребальном обряде Гонур-депе. Взрослые захоронения содержат в 3–6 раз больше инвентаря, чем детские, причем самые богатые погребения (в среднем 11 предметов) совершены в цистах — похоже, это действительно элитарные сооружения. Но главное — мы обнаружили удивительную устойчивость традиций: все некрополи, независимо от локализации, демонстрируют одинаковую систему взаимосвязей между элементами обряда», — отмечает ведущий научный сотрудник Института этнологии и антропологии имени Н. Н. Миклухо-Маклая РАН Владимир Куфтерин.

Анализ 375 индивидуальных захоронений на трех участках показал значительные различия в погребальной практике. В то время как на одном из них преобладали бедные детские погребения в простых ямах (72% от общего числа), на другом встречались сложные подбойные захоронения (32%) с более разнообразным инвентарем. Особый интерес представляют совместные погребения, среди которых выделяются три типа: «взрослый + ребенок» (31,5%), «разнополые взрослые» (31,5%) и детские парные захоронения (36,8%).

Статистические методы выявили любопытные закономерности. Наличие в могиле металлических изделий в 86% случаев коррелирует с присутствием статусных артефактов (жезлы, изделия из слоновой кости). Возрастные различия особенно ярко проявляются в количестве сосудов: взрослые погребения содержат в среднем 4,8 сосуда против 1,1 в детских. Эти данные подтверждают, что в древнем обществе статус человека явно влиял на погребальный ритуал.

Проведенное исследование стало возможным благодаря тесному сотрудничеству специалистов ИИМК РАН и ИЭА РАН при всестороннем содействии Министерства культуры Туркменистана. Полученные результаты открывают новые возможности для понимания культуры древних земледельцев Центральной Азии, тайны которой сегодня скрыты под песками Каракумов.

Исследование проведено на базе Института истории материальной культуры РАН в рамках проекта «Погребальный обряд и хронология “малых некрополей” протогородского центра эпохи бронзы Гонур-депе (Туркменистан)», поддержанного грантом РНФ.

Латентный железодефицит и железодефицитная анемия остаются одними из самых распространенных патологических состояний. Пациенты нередко задаются вопросом: возможно ли скорректировать дефицит железа, лишь обогатив рацион железосодержащими продуктами, вроде красного мяса, свеклы, гранатов? Несмотря на логичность этого подхода, современные клинические рекомендации единодушно указывают на его несостоятельность в качестве основного лечения.

Канализационный коллектор — скрытый источник загрязнения воздуха в городе. Через его вентиляционные шахты накопленный сероводород и другие агрессивные газы вместе с патогенной микрофлорой выталкиваются на поверхность при сверхплановом заполнении. Эта ядовитая смесь вредит здоровью людей и разъедает бетонные конструкции канализаций. Существующие сегодня защитные механизмы и дорогостоящие вентиляционные системы очистки имеют ограничения: конечные фильтры при достижении пиковой концентрации опасных испарений уходят в аварийный режим. Ученые ПНИПУ и компании «Вентмонтаж» разработали новое решение на основе гидрофильтра. Внедрение системы избавит воздух на 96,8% от механических примесей и на 65% снизит выброс агрессивных газов, а с помощью озонатора обеспечит полное обеззараживание.

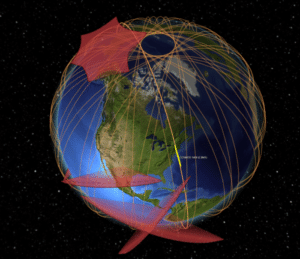

17 февраля 2026 года произойдет первое в этом году солнечное затмение, которое будет иметь кольцеобразный тип. Ученый Пермского Политеха Евгений Бурмистров рассказал, почему февральское затмение не похоже ни на одно другое, когда его ожидать и кому посчастливится стать свидетелем редчайшего «огненного кольца».

В 1980-х годах большую популярность приобрела борьба с озоновыми дырами. Из-за нее хладагенты из хлорфторгулеродов заменили на аналоги из гидрофторуглеродов. Теперь ученые выяснили, что эта замена — как и следующие за ней, уже в рамках борьбы с глобальным потеплением — ведет к накоплению в атмосфере довольно опасных «вечных химикатов».

Латентный железодефицит и железодефицитная анемия остаются одними из самых распространенных патологических состояний. Пациенты нередко задаются вопросом: возможно ли скорректировать дефицит железа, лишь обогатив рацион железосодержащими продуктами, вроде красного мяса, свеклы, гранатов? Несмотря на логичность этого подхода, современные клинические рекомендации единодушно указывают на его несостоятельность в качестве основного лечения.

Паническое расстройство характеризуется физическим напряжением, усиленным сердцебиением и одышкой. Ученые из Бразилии нашли способ бороться с этим недугом, создавая схожее физическое напряжение, но в спокойной и контролируемой обстановке — во время физупражнений.

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно