Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

В МФТИ узнали, как удешевить тепловизоры и повысить их чувствительность

Ученые из МФТИ и Института теоретической и прикладной электродинамики РАН узнали, как именно пленки диоксида ванадия становятся проводящими. Это позволит удешевить тепловизоры на основе таких пленок, повысить их чувствительность и разрешение.

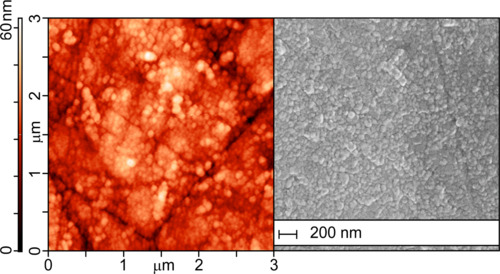

Исследование опубликовано в журнале Physical Review B. Тонкие — примерно 100 нм — пленки диоксида ванадия (VO2) в обычном состоянии не проводят электрический ток. При небольшом нагреве сопротивление падает — может уменьшиться даже в сто тысяч раз. Так нагреться пленка может, например, когда на нее подадут напряжение. Это свойство используют при разработке высокоскоростных переключаемых устройств и датчиков для постоянного тока или переменного сигнала терагерцового, микроволнового, оптического и инфракрасного диапазонов.

Исследователи обнаружили способность пленок VO2 становиться проводящими в середине прошлого века. Но до сих пор точный механизм изменения свойств материала был неизвестен. Если ученые будут знать механизм процесса, они смогут создавать такие материалы, какие им нужны для определенных приложений. Например, можно будет синтезировать тонкие пленки с заданными заранее свойствами: температурой, при которой меняются проводящие свойства, или отношением сопротивлений до и после нагревания.

«Одна из самых полезных вещей, которую можно делать из такой пленки, — это чувствительные элементы для неохлаждаемого болометра. Болометр — основа тепловизора. Применение пленок VO2 позволит удешевить тепловизоры, увеличить их чувствительность и разрешение», — комментирует Виктор Полозов, аспирант Физтех-школы физики и исследований имени Ландау.

Исследователи из МФТИ предположили, что смена состояния пленки VO2 происходит по следующему сценарию: сначала пленка нагревается, в каких-то местах ее возникают проводящие области. Затем проводящие области образуют канал, благодаря которому пленка становится проводящей. При дальнейшем нагреве этот канал расширяется, а сопротивление пленки — уменьшается. Этот процесс называется «режим с обострением». Подобные процессы раньше уже обнаруживали и в других материалах. Например, он имеет место в высокотемпературных сверхпроводниках в переходе «проводник — сверхпроводник».

Чтобы доказать, что в пленках VO2 при нагреве реализуется такой же сценарий, ученые объединили теоретический и экспериментальный подход. С одной стороны, исследователи синтезировали пленки с различными свойствами, а потом измерили их вольт-амперную характеристику и температурную зависимость сопротивления. С другой стороны, пользуясь готовыми моделями для описания процессов с обострением, они теоретически смоделировали температурную модель сопротивления и вольт-амперную характеристику (ВАХ) пленок.

«Теоретические расчеты совпали с экспериментальными, причем для пленок с различной структурой, нанесенных на различные подложки. Мы сделали вывод, что данный механизм универсален — то есть все тонкие пленки VO2 становятся проводящими при нагревании именно таким образом», — говорит Александр Рахманов, профессор кафедры электродинамики сложных систем и нанофотоники Физтех-школа физики и исследований имени Ландау.

Ученые подтвердили свое предположение, что переход в VO2 может быть описан как процесс в режиме с обострением. Зная, что переход происходит именно по такому механизму, исследователи могут моделировать данный процесс. Этим они планируют заняться в рамках дальнейшей работы.

Новое исследование показало, что сплоченное сообщество людей, проживающих на крайнем юге Пелопоннесского полуострова, более тысячи лет было генетически изолировано и может проследить свои корни вплоть до бронзового века.

За десятки километров от побережья Гренландии лежат скалистые острова Китсиссут, которые на первый взгляд кажутся неприступными для людей, не имеющих современных лодок и других технологий. Однако авторы нового исследования выяснили, что тысячи лет назад люди все же смогли достичь этих суровых земель. Мореплаватели каменного века не просто посещали острова — они обосновались там, совершив одно из самых длинных и опасных морских путешествий в истории древней Арктики.

В узле «космической паутины» MQN01, который астрономы видят таким, каким он был примерно 11 миллиардов лет назад, обнаружили массивную галактику, окруженную облаком холодного газа, но практически не формирующую звезды. Открытие ставит под вопрос устоявшиеся представления о формировании и эволюции галактик в ранней Вселенной.

В 1980-х годах большую популярность приобрела борьба с озоновыми дырами. Из-за нее хладагенты из хлорфторгулеродов заменили на аналоги из гидрофторуглеродов. Теперь ученые выяснили, что эта замена — как и следующие за ней, уже в рамках борьбы с глобальным потеплением — ведет к накоплению в атмосфере довольно опасных «вечных химикатов».

Ученые РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина и Института проблем управления имени В.А. Трапезникова РАН (ИПУ РАН) создали технологию экспресс-анализа качества природного газа. Впервые для этих целей была разработана нейросеть, что позволило определить показатели качества пробы в режиме реального времени за несколько секунд вместо 20-40 минут традиционным способом — с помощью газовой хроматографии.

Группа ученых представила расчеты, по которым события в центре Млечного Пути можно объяснить без черной дыры. Правда, с физической точки зрения новое объяснение существенно более экзотично — настолько, что возникает вопрос о его соответствии бритве Оккама.

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно