Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

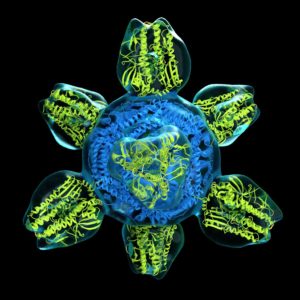

Ученые выяснили, почему метаморфоз мух похож на веретено

Группа исследователей из Сколтеха, Института биологии развития имени Н. К. Кольцова РАН и Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН изучила динамику экспрессии генов во время метаморфоза двух видов мух. Исследование направлено на выявление закономерностей изменения активности генов в процессе развития насекомых, которые проходят полный метаморфоз: от яйца к личинке, куколке и взрослому насекомому.

Результаты исследования опубликованы в журнале Genome Biology and Evolution. Каждый день нас окружают тысячи мух, комаров, жуков, бабочек и многих других насекомых, которые за свою жизнь проходят несколько стадий развития — как, например, гусеница, которая превращается в красивую бабочку. На каждом этапе активируются разные наборы генов — благодаря этому такие насекомые могут адаптироваться к разным средам обитания. В новой работе ученые изучили, как меняются уровни активности каждого гена на разных этапах развития двух видов мух — Drosophila melanogaster и Drosophila virilis.

«В нашей прошлой работе мы показали, что метаморфоз похож на эмбриогенез, то есть развитие организма от оплодотворенной яйцеклетки до появления сформированного зародыша. В рамках обоих процессов формируются органы и ткани, так как во время метаморфоза происходит значительная перестройка из личинки во взрослого насекомого. Для эмбриогенеза есть гипотеза песочных часов: в самой середине эмбриогенеза есть узкое горлышко, в котором разные виды похожи друг на друга, то есть гены активируются очень похожим образом. Мы проверяли, применима ли эта гипотеза к метаморфозу», — прокомментировала Александра Озерова, первый автор работы и аспирант Сколтеха по программе «Науки о жизни».

Результаты новой работы показали совсем другой сценарий — динамика активности генов, скорее, похожа на веретено: вместо узкого горлышка — стадии, похожей между видами, — наблюдается увеличение разнообразия.

«Мы провели эксперименты по секвенированию РНК для обоих видов дрозофил, образцы собирали на разных этапах их жизненного цикла: эмбрион, личинка, различные стадии куколки и взрослая особь. Для анализа мы использовали методы биоинформатики. Мы выявили, что гены, которые появились сравнительно недавно в ходе эволюции насекомых, в среднем периоде развития куколки начинают активно проявлять себя — их уровень экспрессии резко возрастает. Можно предположить, что они помогают организму совершить необходимые физиологические перемены, ведущие к формированию взрослого состояния», — добавил соавтор работы Михаил Гельфанд, профессор, вице-президент по биомедицинским исследованиям Сколтеха.

Насекомые с полным циклом превращения более эволюционно успешны — это самые многочисленные отряды по количеству видов (жуки, комары, мухи, пчелы, муравьи, бабочки). Многие из них оказываются вредителями. Лучшее понимание биологических процессов на разных этапах развития этих насекомых открывает новые перспективы для разработки эффективных методов борьбы с ними. Например, зная особенности генной экспрессии, можно разрабатывать препараты, основанные на воздействии на уязвимые стадии развития насекомых.

17 февраля 2026 года произойдет первое в этом году солнечное затмение, которое будет иметь кольцеобразный тип. Ученый Пермского Политеха Евгений Бурмистров рассказал, почему февральское затмение не похоже ни на одно другое, когда его ожидать и кому посчастливится стать свидетелем редчайшего «огненного кольца».

Целый ряд открытых ими галактик должен был возникнуть всего через 100 миллионов лет после Большого взрыва, что само по себе непросто согласовать с общепринятой физикой. Но одна из них по возрасту формально выглядит или ровесником Большого взрыва, или даже старше него. Если этот возраст подтвердится, Стандартная космологическая модель потеряет статус стандартной.

Геологи Санкт-Петербургского государственного университета в составе международного научного коллектива проанализировали данные пород из Восточной Антарктиды и выяснили, что магнитная аномалия в этом регионе стала следствием сближения континентов и рождения суперконтинента Родиния около одного миллиарда лет назад.

17 февраля 2026 года произойдет первое в этом году солнечное затмение, которое будет иметь кольцеобразный тип. Ученый Пермского Политеха Евгений Бурмистров рассказал, почему февральское затмение не похоже ни на одно другое, когда его ожидать и кому посчастливится стать свидетелем редчайшего «огненного кольца».

В 1980-х годах большую популярность приобрела борьба с озоновыми дырами. Из-за нее хладагенты из хлорфторгулеродов заменили на аналоги из гидрофторуглеродов. Теперь ученые выяснили, что эта замена — как и следующие за ней, уже в рамках борьбы с глобальным потеплением — ведет к накоплению в атмосфере довольно опасных «вечных химикатов».

Латентный железодефицит и железодефицитная анемия остаются одними из самых распространенных патологических состояний. Пациенты нередко задаются вопросом: возможно ли скорректировать дефицит железа, лишь обогатив рацион железосодержащими продуктами, вроде красного мяса, свеклы, гранатов? Несмотря на логичность этого подхода, современные клинические рекомендации единодушно указывают на его несостоятельность в качестве основного лечения.

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно