Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Искусственный интеллект обучили проектировать материалы с противоречивыми свойствами

Современные вызовы в области высоких технологий — будь то создание костных имплантатов нового поколения, эффективных систем охлаждения двигателей или легких авиационных конструкций — сталкиваются с общей фундаментальной проблемой. Речь идет о необходимости одновременно совместить в одном материале несколько противоречащих друг другу свойств. Например, как создать структуру, которая будет одновременно максимально пористой для прорастания живой ткани, но при этом достаточно прочной, чтобы выдерживать механические нагрузки? Или как создать лопатку турбины, сочетающую максимальную жаропрочность с минимальным весом — ключевое требование для подъемной силы и грузоподъемности самолетов. Ученые Пермского Политеха создали уникальную программу, которая умеет проектировать материалы будущего. В отличие от обычных компьютерных программ, она не просто копирует известные решения, а действительно создает новые структуры. Результаты исследования показали высокую эффективность метода.

Как разработать материал с противоречащими свойствами? Ключ к решению таких сложных задач кроется во внутренней архитектуре материала — его микроструктуре. Однако проектирование оптимальной трехмерной структуры вручную сталкивается с фундаментальной сложностью: количество возможных комбинаций и взаимосвязей между элементами настолько велико, что их анализ традиционными методами становится крайне трудоемким и длительным процессом.

Современные подходы к решению этой проблемы основаны на компьютерном моделировании, но и они имеют существенные ограничения. Наиболее распространенный метод — топологическая оптимизация — работает по принципу «разумного упрощения». Компьютер анализирует виртуальную модель детали, которая изначально представляет собой сплошной массив материала, и вычисляет, в каких областях напряжение минимально. Эти «спокойные» зоны считаются избыточными — подобно тому, как архитектор может убрать лишние перегородки в здании, не снижая его прочности. Система постепенно удаляет такой материал, оставляя только те элементы, которые действительно необходимы для сопротивления нагрузкам.

Такой подход позволяет получить надежную конструкцию, но требует огромных вычислительных мощностей и времени для каждого нового случая. Более современные методы используют базы данных известных материалов и алгоритмы машинного обучения, которые ищут закономерности в уже существующих структурах. Однако такие системы могут предлагать лишь вариации известных решений, не создавая принципиально новых материалов с уникальными свойствами.

Большинство методов работают с двумерными моделями или требуют огромных вычислительных мощностей. Кроме того, они часто генерируют структуры с нарушенной целостностью — например, с «висящими» элементами, которые невозможно воспроизвести в реальности.

Перспективное направление в решении этих проблем — генеративно-состязательные сети (GAN) — это особая архитектура искусственного интеллекта, где две нейросети работают вместе, словно дизайнер и критик. Одна нейросеть (генератор) предлагает новые варианты структур, а вторая (дискриминатор) оценивает, насколько они реалистичны. В результате такой совместной работы система учится создавать все более совершенные структуры.

Ученые Пермского Политеха усовершенствовали метод, создав первую в мире трехмерную версию известной архитектуры StyleGAN2. Если раньше подобные системы работали в основном с плоскими изображениями, то теперь алгоритм научился генерировать сложные объемные структуры. Их ключевое достижение — создание не просто случайных вариаций, а целого «пространства дизайна», где можно плавно менять параметры и получать работоспособные структуры. Статья опубликована в журнале StructuralandMultidisciplinaryOptimization.

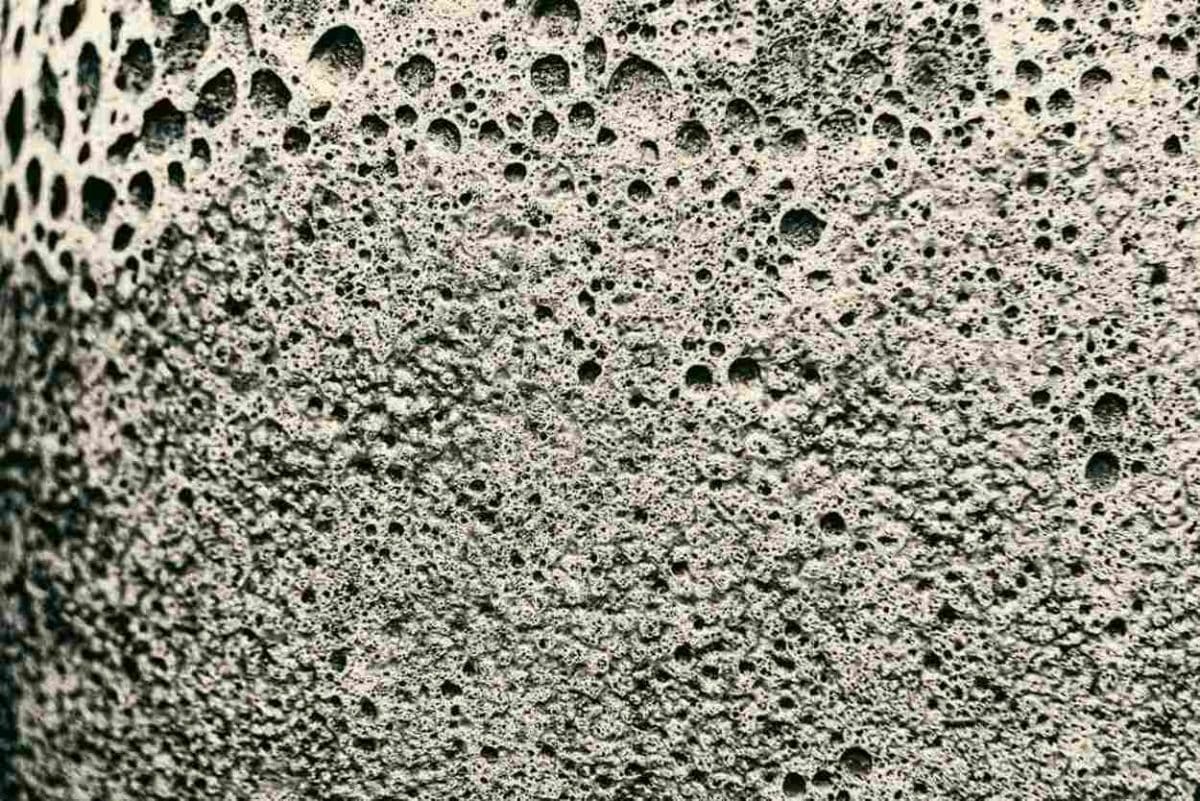

Ученые провели первичное обучение нейросети на обширной библиотеке из пяти тысяч моделей пористых материалов — одних из самых сложных в проектировании. В процессе система проанализировала и усвоила фундаментальные принципы их построения — распределение твердых и пустотных областей, варианты соединения внутренних элементов и типичные особенности. Этот этап позволил искусственному интеллекту сформировать базовое понимание внутренней архитектуры образцов.

Для нахождения наилучших решений применяется генетический алгоритм, работающий по принципу естественного отбора. Он последовательно анализирует варианты строений материалов, оценивая их по целевым параметрам — прочности и плотности.

— На этом этапе формируется набор структур, в которых невозможно одновременно улучшить оба показателя: если мы пытаемся увеличить прочность, неизбежно возрастает плотность, и наоборот. Такие результаты считаются предпочтительными, поскольку они предлагают наилучшие возможные компромиссы между противоречивыми требованиями, — рассказывает Михаил Ташкинов, кандидат физико-математических наук, заведующий научно-исследовательской лабораторией «Механика биосовместимых материалов и устройств» ПНИПУ.

— Наша нейросеть не просто копирует или смешивает известные образцы, а действительно изобретает. Но главное — она делает это не хаотично. Все созданные варианты система автоматически раскладывает как бы «по полочкам» — в упорядоченное цифровое пространство, где похожие структуры находятся рядом. Это позволяет легко находить и сравнивать разные решения, что раньше было практически невозможным, — рассказывает Евгений Кононов, инженер-исследователь.

Представьте, что вы покупаете машину: нельзя одновременно получить максимальную скорость и минимальный расход топлива. Алгоритм ученых ПНИПУ находит все такие «предельные» варианты. Например, он показывает: «вот самая прочная структура для заданной легкости, а вот самая легкая для заданной прочности». Дальше этого предела улучшить уже ничего нельзя.

Результаты исследования показали высокую эффективность метода. Разработанная система смогла создать трехмерные микроструктуры, которые превзошли по характеристикам материалы из обучающей базы данных. При одинаковой плотности новые конструкции демонстрируют увеличение жесткости на 15-20% по сравнению с существующими аналогами.

Полученные результаты открывают новые возможности для создания современных пористых структур, которые могут применять в высокотехнологичных отраслях промышленности.

За десятки километров от побережья Гренландии лежат скалистые острова Китсиссут, которые на первый взгляд кажутся неприступными для людей, не имеющих современных лодок и других технологий. Однако авторы нового исследования выяснили, что тысячи лет назад люди все же смогли достичь этих суровых земель. Мореплаватели каменного века не просто посещали острова — они обосновались там, совершив одно из самых длинных и опасных морских путешествий в истории древней Арктики.

Подобно летучим мышам, ориентирующимся в темноте, человек тоже может полагаться на эхо от звуковых сигналов, например щелчков языком, чтобы оценить расстояние до объектов. Как показало новое исследование, эхолокация — это навык, которому можно научиться.

Канализационный коллектор — скрытый источник загрязнения воздуха в городе. Через его вентиляционные шахты накопленный сероводород и другие агрессивные газы вместе с патогенной микрофлорой выталкиваются на поверхность при сверхплановом заполнении. Эта ядовитая смесь вредит здоровью людей и разъедает бетонные конструкции канализаций. Существующие сегодня защитные механизмы и дорогостоящие вентиляционные системы очистки имеют ограничения: конечные фильтры при достижении пиковой концентрации опасных испарений уходят в аварийный режим. Ученые ПНИПУ и компании «Вентмонтаж» разработали новое решение на основе гидрофильтра. Внедрение системы избавит воздух на 96,8% от механических примесей и на 65% снизит выброс агрессивных газов, а с помощью озонатора обеспечит полное обеззараживание.

В 1980-х годах большую популярность приобрела борьба с озоновыми дырами. Из-за нее хладагенты из хлорфторгулеродов заменили на аналоги из гидрофторуглеродов. Теперь ученые выяснили, что эта замена — как и следующие за ней, уже в рамках борьбы с глобальным потеплением — ведет к накоплению в атмосфере довольно опасных «вечных химикатов».

Группа ученых представила расчеты, по которым события в центре Млечного Пути можно объяснить без черной дыры. Правда, с физической точки зрения новое объяснение существенно более экзотично — настолько, что возникает вопрос о его соответствии бритве Оккама.

Паническое расстройство характеризуется физическим напряжением, усиленным сердцебиением и одышкой. Ученые из Бразилии нашли способ бороться с этим недугом, создавая схожее физическое напряжение, но в спокойной и контролируемой обстановке — во время физупражнений.

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно