Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

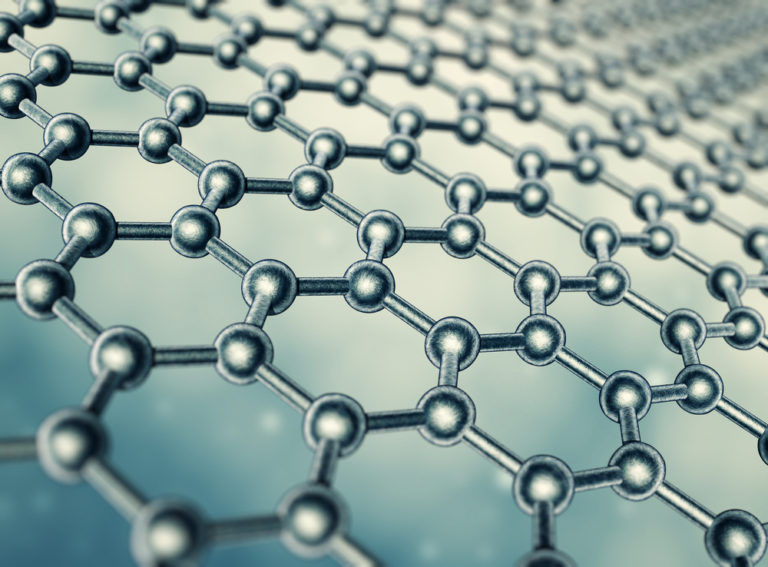

Ученые разложили по полочкам двухслойный графен

«Графеновый бум» стартовал в 2004 году с выходом статьи Константина Новоселова и Андрея Гейма. На сегодняшний день графену посвящено более 10 тыс. публикаций и более тысячи патентов.

Группа ученых из Института физико-химических исследований RIKEN (Япония), ИТПЭ РАН, МФТИ, Всероссийского НИИ автоматики и Мичиганского университета (США) систематизировала информацию о двухслойном графене — перспективном для электроники и оптики материале. Статья опубликована в журнале Physics Reports.

Графеновый бум

Развитие микроэлектроники тесно связано с поиском новых материалов и принципов работы транзисторов. Особое внимание инженеров и ученых привлекает графен — материал, обладающий необычными механическими, электрическими и оптическими свойствами. «Графеновый бум» стартовал в 2004 году с выходом статьи Константина Новоселова и Андрея Гейма, опубликованной в журнале Science. На сегодняшний день графену посвящено более 10 тыс. публикаций и более тысячи патентов.

Одной из интересных модификаций графена является двухслойный графен. Он быстро набирает популярность. Только в 2014–2015 годах двухслойному графену было посвящено более тысячи статей. Разобраться в таком количестве экспериментальных фактов, теорий и гипотез непростая задача, помочь справиться с которой призваны обзорные статьи. Обзоры играют особую роль в научном процессе: в отличие от оригинальных работ, представляющих на суд общественности исследования отдельных авторов или авторских коллективов, обзорные статьи описывают состояние области в целом, выявляя актуальные тренды и задачи и предлагая ориентиры в море библиографии.

Изучение обзорных статей экономит ученым по всему миру огромное количество человеко-часов, ускоряя процесс передачи и восприятия научной информации, способствуя таким образом прогрессу науки. Это отмечает Александр Рожков, один из соавторов обзора, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории № 1 Института теоретической и прикладной электродинамики РАН, сотрудник кафедры электродинамики сложных систем и нанофотоники МФТИ: «Для создания обзора по двухслойному графену авторский коллектив потратил два года, перебирая и систематизируя все самые существенные опубликованные результаты, как экспериментальные, так и теоретические.

Результатом этих усилий стала статья, цитирующая около 450 научных работ, посвященных как собственно двухслойному графену, так и вспомогательным темам. На текущий момент это наиболее полный обзор данной области и по объему процитированной литературы, и по охвату тематик».

Почему два лучше, чем один?

Одна из причин привлекательности графена — высокая подвижность носителей заряда, в десятки раз больше, чем у кремния — основного материала микроэлектроники. Электроны и дырки (места для электронов) в графене легко и быстро перемещаются под действием внешнего электрического поля. Но транзистор, построенный на однослойном графене, невозможно эффективно «закрыть». Это связано с тем, что у графена нет запрещенной зоны (запрещенных энергетических состояний для электронов), а значит, через него всегда будет течь ток.

Основным преимуществом двухслойного графена является возможность локально создавать запрещенную зону и управлять ее величиной, прикладывая разность потенциалов перпендикулярно слоям. Это значит, что на его основе может быть построено новое поколение транзисторов, обладающее лучшими быстродействием и энергоэффективностью, что особенно важно для создания портативных устройств, работающих на аккумуляторах. Кроме того, «настройка» запрещенной зоны расширяет возможности применения в оптоэлектронике и датчиках.

Но говорить о революции в микроэлектронике еще рано. Получить качественные образцы двухслойного графена намного сложнее, чем однослойного, при этом электрические свойства двухслойного графена (например, подвижность) существенно зависят от качества и точности совмещения слоев. Существует три основных типа: AA — узлы кристаллической решетки слоев графена находятся точно друг под другом, AB — второй слой графена развернут на 60° относительно первого (см. рис. 1) и подкрученный — слои повернуты на произвольный угол. И каждый из них обладает своими особенностями, которые необходимо изучить.

Графеновое будущее

К настоящему моменту научное сообщество уже «переварило» большое количество теоретических идей и концепций раннего этапа. Предсказания, сформулированные еще в дографеновую эпоху (80–90-е годы прошлого века), а также на начальных стадиях «графенового бума», были проверены экспериментально в последнее десятилетие благодаря бурному развитию графеновой экспериментальной науки. Сейчас графен ищет свое место в прикладных областях.

Новые задачи возникают и в фундаментальной (не имеющей непосредственного и очевидного прикладного значения) физике графеновых систем. Например, остается актуальным вопрос о влиянии межэлектронного отталкивания на свойства графеновых систем. В этой связи обсуждаются достаточно новые для физики твердого тела концепции, такие как маргинальная жидкость Ферми или топологически упорядоченные состояния.

Авторы статьи занимаются изучением двухслойного графена около шести лет. За это время они внесли свой вклад в понимание его электронной структуры. В частности, ими проведен анализ возможного спонтанного нарушения симметрии в графене типа AA (теоретически предсказано, что электронная подсистема в АА‑графене неустойчива), указана возможность возникновения антиферромагнетизма и пространственно-неоднородных состояний, а также исследовались одноэлектронные энергетические уровни подкрученного графена в зависимости от угла поворота и числа атомов в суперячейке (периодической структуре с большим количеством атомов, которая получается за счет небольшого поворота атомных плоскостей относительно друг друга, см. рис. 2).

Артем Сбойчаков, соавтор обзора, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник лаборатории № 1 ИТПЭ РАН, прокомментировал: «Вообще системы с муаром, и подкрученный графен в частности, обладают весьма богатой физикой, прежде всего из-за их сложной структуры. При этом на сегодняшний день некоторые моменты, например эффекты электрон-электронного взаимодействия, остаются непроработанными. Поэтому в ближайшее время можно ожидать много интересных открытий в этой области исследований».

В свою очередь, Александр Рахманов, соавтор обзора, профессор МФТИ, доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией № 1 ИТПЭ РАН, отметил: «Резюмируя как собственный опыт исследовательской работы, так и впечатления, полученные в процессе работы над обзором, можно предполагать, что графен и системы на его основе будут оставаться источником научного вдохновения для многих исследователей: и теоретиков, и экспериментаторов — на годы вперед».

Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.

Пластичность мозга — его способность перестраиваться под влиянием приходящей информации. Это свойство необходимо для обучения и адаптации. Пластичность особенно высока в детском и юношеском возрасте, она помогает быстро выучить иностранный язык и освоить сложные моторные навыки (например, фигурное катание). Ресурс пластичности есть и у пожилых людей — благодаря альтернативным нейронным сетям они восстанавливаются после травмы или инсульта. Как выясняется, высокая пластичность это не всегда хорошо. Нарушение тонкого баланса между пластичностью и стабильностью может вести к неприятным последствиям, таким как хроническая боль, тиннитус (звон в ушах) и фобии.

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии