Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Физики переписали правила для сингулярностей пространства-времени

Ученые из МФТИ и Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» создали первую в своем роде полную классификацию конических сингулярностей в геометрии Минковского. Это фундаментальное достижение в математической физике заполняет пробел, существовавший в общей теории относительности более 60 лет.

Результаты исследования, меняющие взгляд на структуру реальности на самом глубоком уровне, опубликованы в «Журнале экспериментальной и теоретической физики» (ЖЭТФ).

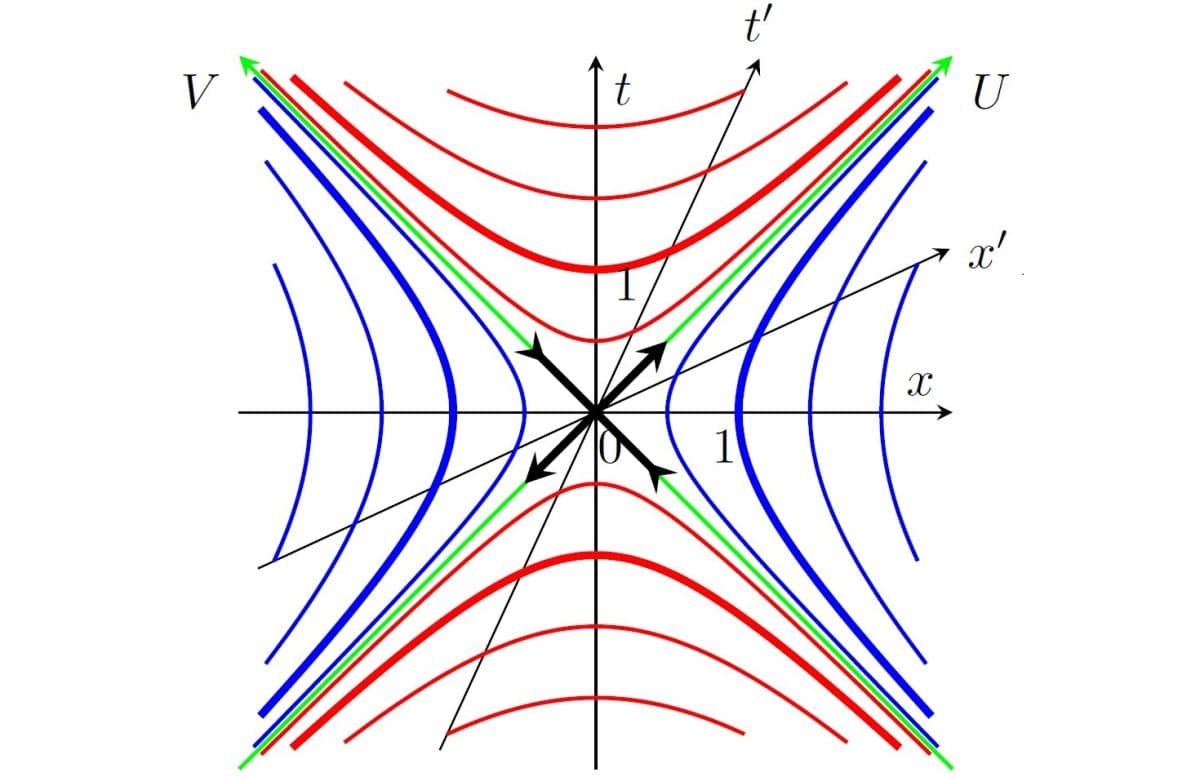

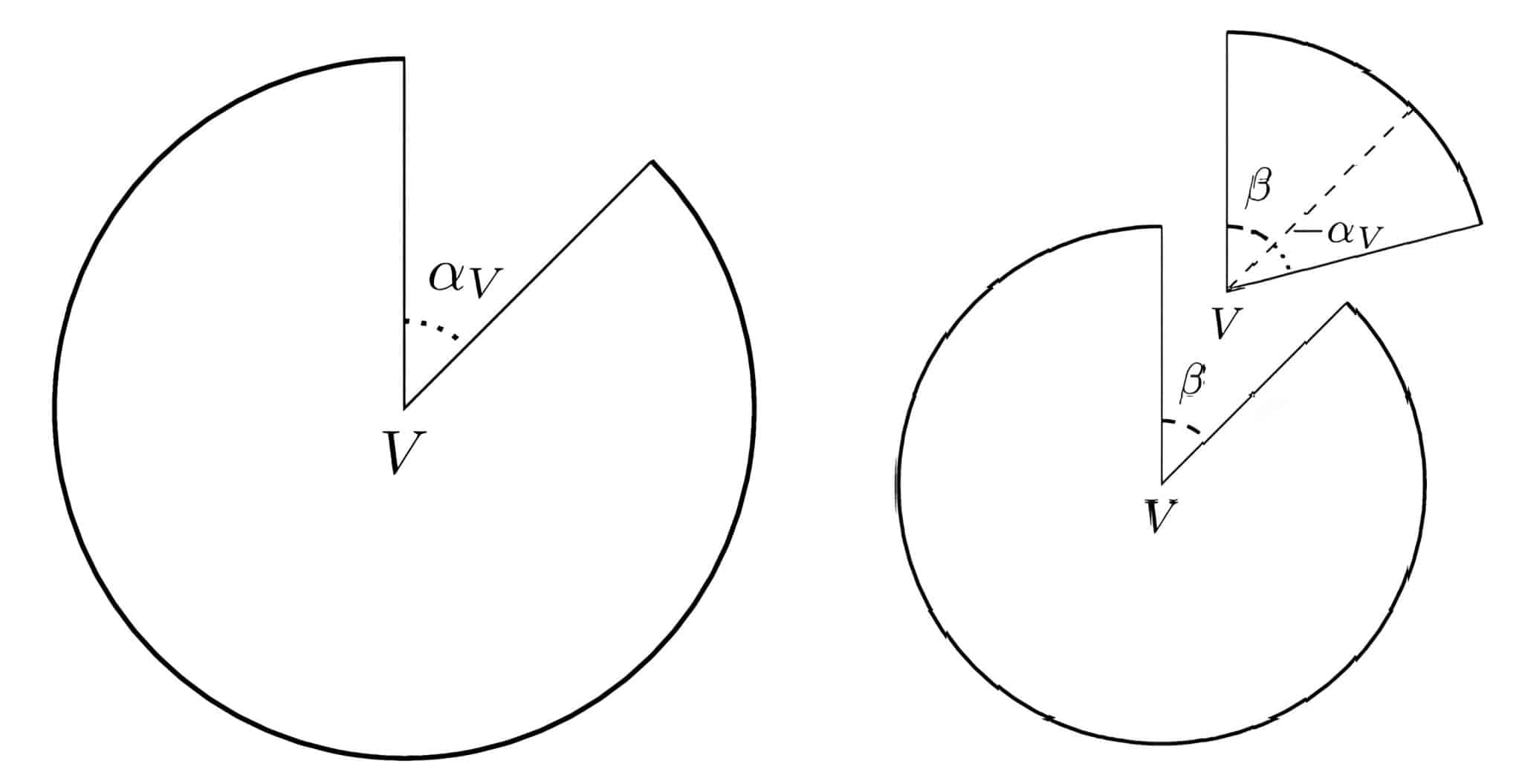

Общая теория относительности Эйнштейна описывает гравитацию как проявление кривизны пространства-времени, которое представляется гладким и непрерывным, подобно натянутому резиновому листу. Однако для расчетов, особенно в области квантовой гравитации, физики часто используют приближенный метод, известный как исчисление Редже. Этот подход, предложенный еще в 1961 году, предлагает рассматривать искривленное пространство как мозаику, склеенную из множества маленьких плоских «кусочков» — симплексов. В такой «скелетной» геометрии вся кривизна концентрируется не в объеме, а на «швах» и «стыках» этой мозаики. Эти стыки, где сходятся несколько плоских фрагментов, и есть конические сингулярности. Простейший пример такой сингулярности — вершина обычного бумажного конуса. Если вырезать из листа бумаги сектор и склеить края, в центре образуется точка, где кривизна бесконечна. Угол вырезанного сектора, так называемый дефицит угла, и будет мерой этой сконцентрированной кривизны.

Этот элегантный подход прекрасно работает для обычного пространства. Но пространство-время Эйнштейна — это нечто более сложное. В нем, помимо трех пространственных, есть и временная координата, что кардинально меняет его геометрию. Здесь «расстояние» между событиями может быть не только пространственноподобным, но и времениподобным, и даже светоподобным (нулевым). Из-за этой сложной структуры полная классификация конических сингулярностей в пространстве-времени Минковского оставалась нерешенной задачей. Ученые знали, как описывать простые, времениподобные сингулярности, аналогом которых служат гипотетические космические струны, но избегали более сложных случаев, считая их слишком неоднозначными.

Коллектив физиков в составе Михаила Иванова и Захара Хайдукова решил взяться за эту задачу. Их целью было построить исчерпывающую «периодическую таблицу» всех возможных типов конических сингулярностей, которые могут возникнуть на «швах» пространства-времени Минковского, не ограничиваясь лишь простейшими случаями. Для этого они рассмотрели процесс «склейки» плоских фрагментов пространства-времени не как простое вращение, а как преобразование Лоренца — симметрия, лежащая в основе специальной теории относительности и описывающий, как меняются пространство и время для движущихся наблюдателей. Ученые систематически проанализировали, как можно соединять друг с другом различные секторы плоскости Минковского, разделенные световыми лучами.

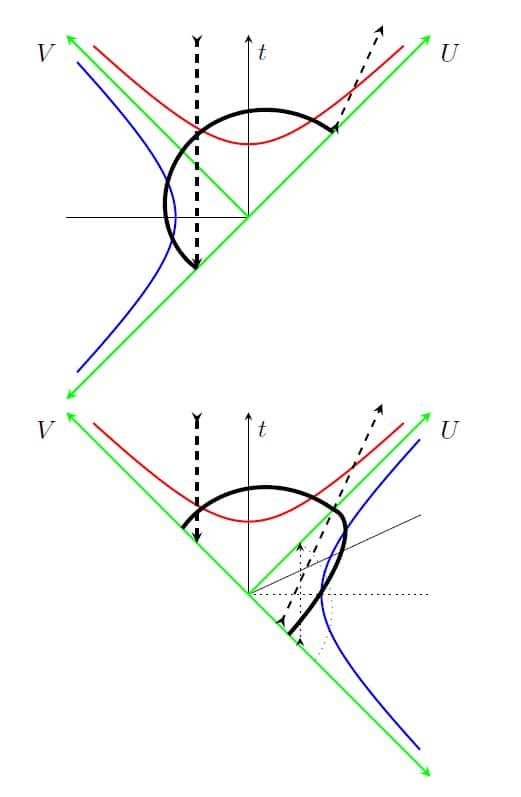

Исследователи обнаружили целый «зоопарк» сингулярностей, кардинально отличающихся от ранее известных. Помимо уже знакомых «стандартных» конусов, ученые построили классификацию, включающую «исключительные», «четные» и «нечетные» типы. Самым поразительным открытием стало то, что многие из этих новых, «нестандартных» сингулярностей оказались не просто математическим артефактом приближенного метода. В отличие от стандартных, они не исчезают при переходе к пределу, когда размеры плоских «кусочков» стремятся к нулю. Это означает, что такие сингулярности могут представлять собой фундаментальные, неустранимые особенности самой ткани пространства-времени, которые классическая теория Эйнштейна просто не в состоянии описать.

Михаил Иванов, доцент кафедры теоретической физики МФТИ, прокомментировал: «Исчисление Редже — очень мощный инструмент, но традиционно его применяли как приближенное описание для гладкого пространства-времени. При этом не рассматривались случаи, которые не могут возникнуть при описании гладких поверхностей. Мы решили подойти к проблеме систематически и посмотреть, какие вообще возможны склейки многомерных пирамидок (симплексов) и не отбрасывать «лишние» склейки как нефизические, а попробовать придать им физический смысл. По сути, мы создаем алфавит, с помощью которого можно будет описывать гораздо более широкий класс геометрических конфигураций. Появление комплексного действия — это прямой намек на то, что мы вышли за рамки классической теории гравитации. Эти «нестандартные» конусы могут описывать чисто квантовые явления, например, ветвление пространства-времени, когда из одной точки истории возникает несколько альтернативных будущих, или даже рождение нашей Вселенной из ничего, как в модели Хартла-Хокинга. Наша работа дает математический инструмент для расчета вероятностей таких процессов. Например, мы описали геометрию, при которой частица, двигаясь вдоль замкнутого пути вокруг «нечетного» конуса, может развернуться и начать двигаться вспять по времени. Это не означает, что такое возможно физически, просто мы пока составляем каталог возможных особенностей и смотрим какие из них могут быть полезны как строительные блоки новой теории».

Новый подход не избегает сложностей, а погружается в них. Авторы показали, что предыдущие работы описывали лишь один, самый простой тип конуса из бесконечного разнообразия. Новая классификация впервые дает физикам полный набор «кирпичиков» для построения моделей пространства-времени в рамках дискретного подхода. Более того, исследование показало, что некоторые из этих новых сингулярностей приводят к появлению комплексных чисел в выражении для действия — величины, которая в физике определяет динамику системы. В классической физике действие всегда вещественно, а его мнимая часть указывает на квантовые эффекты, такие как туннелирование или процессы, запрещенные классическими законами.

Это исследование может иметь большое значение для фундаментальной наук. Предложенная классификация открывает дорогу к построению более полных и реалистичных моделей квантовой гравитации. Она позволяет описывать конфигурации с меняющейся топологией и даже с изменением сигнатуры метрики — переходом между евклидовым пространством и пространством Минковского, что важно для теорий, описывающих рождение Вселенной.

В будущем ученые планируют применить разработанный формализм для анализа конкретных физических сценариев, включая квантовые флуктуации ранней Вселенной и поведение материи вблизи экзотических гравитационных объектов. Их работа предоставляет мощный язык для описания мира, в котором сама геометрия пространства и времени подчиняется вероятностным законам квантовой механики.

Паническое расстройство характеризуется физическим напряжением, усиленным сердцебиением и одышкой. Ученые из Бразилии нашли способ бороться с этим недугом, создавая схожее физическое напряжение, но в спокойной и контролируемой обстановке — во время физупражнений.

Латентный железодефицит и железодефицитная анемия остаются одними из самых распространенных патологических состояний. Пациенты нередко задаются вопросом: возможно ли скорректировать дефицит железа, лишь обогатив рацион железосодержащими продуктами, вроде красного мяса, свеклы, гранатов? Несмотря на логичность этого подхода, современные клинические рекомендации единодушно указывают на его несостоятельность в качестве основного лечения.

До сих пор для ученых оставались загадкой, почему угасла культура Шицзяхэ, процветавшая в позднем неолите — начале бронзового века в среднем течении реки Янцзы. Результаты нового исследования, наконец, дали ответ на этот вопрос.

В 1980-х годах большую популярность приобрела борьба с озоновыми дырами. Из-за нее хладагенты из хлорфторгулеродов заменили на аналоги из гидрофторуглеродов. Теперь ученые выяснили, что эта замена — как и следующие за ней, уже в рамках борьбы с глобальным потеплением — ведет к накоплению в атмосфере довольно опасных «вечных химикатов».

Паническое расстройство характеризуется физическим напряжением, усиленным сердцебиением и одышкой. Ученые из Бразилии нашли способ бороться с этим недугом, создавая схожее физическое напряжение, но в спокойной и контролируемой обстановке — во время физупражнений.

Латентный железодефицит и железодефицитная анемия остаются одними из самых распространенных патологических состояний. Пациенты нередко задаются вопросом: возможно ли скорректировать дефицит железа, лишь обогатив рацион железосодержащими продуктами, вроде красного мяса, свеклы, гранатов? Несмотря на логичность этого подхода, современные клинические рекомендации единодушно указывают на его несостоятельность в качестве основного лечения.

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно