Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Ученые МФТИ изучили распространение ультразвуковых волн в композитных материалах

Российские ученые использовали новый метод моделирования для изучения распространения ультразвука в композитных материалах. Исследование, основанное на сочетании передовых методик, обещает внести значимый вклад в неразрушающий контроль и мониторинг авиационных конструкций, так как использующиеся ранее приближенные анизотропные модели не дают учитывать все типы волн в композитных материалах.

Работа опубликована в Lobachevskii Journal of Mathematics. В последние годы композитные материалы завоевали признание в различных отраслях, включая авиацию и строительство, благодаря своим выдающимся свойствам. Однако обеспечение их структурной целостности и контроль качества представляют собой сложные задачи.

Исследование, проведенное учеными из МФТИ, направлено на улучшение понимания динамики распределения ультразвуковых волн в таких материалах, используя инновационные методы моделирования, которые обещают коренным образом изменить подход к неразрушающему контролю.

В работе представлено новое поколение методов, основанных на химерных сетках и сеточно-характеристическом методе, которые вместе создают мощный инструмент для описания волновой динамики в изотропных линейных упругих средах. Это исследование позволяет глубже понять механизмы распространения ультразвуковых волн, что открывает новые возможности для анализа и диагностики композитных структур. Исследователи выбрали изотропную линейную упругую среду в качестве основной модели, чтобы глубже понять влияние внутренней структуры на волновые процессы. Сеточно-характеристический метод, применяемый одновременно как на структурированных, так и на криволинейных сетках, позволяет максимально точно описывать взаимодействие волн на границах материалов.

Отличительной особенностью используемого учеными метода является интеграция химерных сеток в единую фоновую сетку. В этом случае фоновая сетка имеет разрывы упругих параметров на интерфейсах между различными материалами. Химерные сетки, размещенные по обе стороны от этих разрывов, служат для представления отдельных структур с высоким уровнем детализации в пределах их границ. Упругие параметры в узлах наложенных химерных сеток устанавливаются в соответствии с базовыми параметрами фоновых узлов. Такой подход позволяет находить решения независимо в каждой отдельной вычислительной сетке для следующего временного шага.

Процесс решения разворачивается на каждой сетке независимо, предоставляя результаты на следующем временном шаге. После этого значения переменных в узлах фоновой сетки уточняются посредством интерполяции из наложенных химерных сеток. Такой подход устраняет необходимость в более сложных методах для учета разрывов в фоновой сетке, оптимизируя вычислительный процесс.

Важнейшее соображение, используемое в рамках этого целостного подхода к моделированию распространения ультразвука, заключается в бесшовном распараллеливании вычислений. Фоновая сетка подвергается пространственному разбиению на отдельные области, где вычисления выполняются параллельно. В химерных сетках вычисления для отдельных неоднородностей выполняются независимо от других структур. Эта автономность позволяет каждому ядру эффективно управлять необходимым количеством структурных сеток.

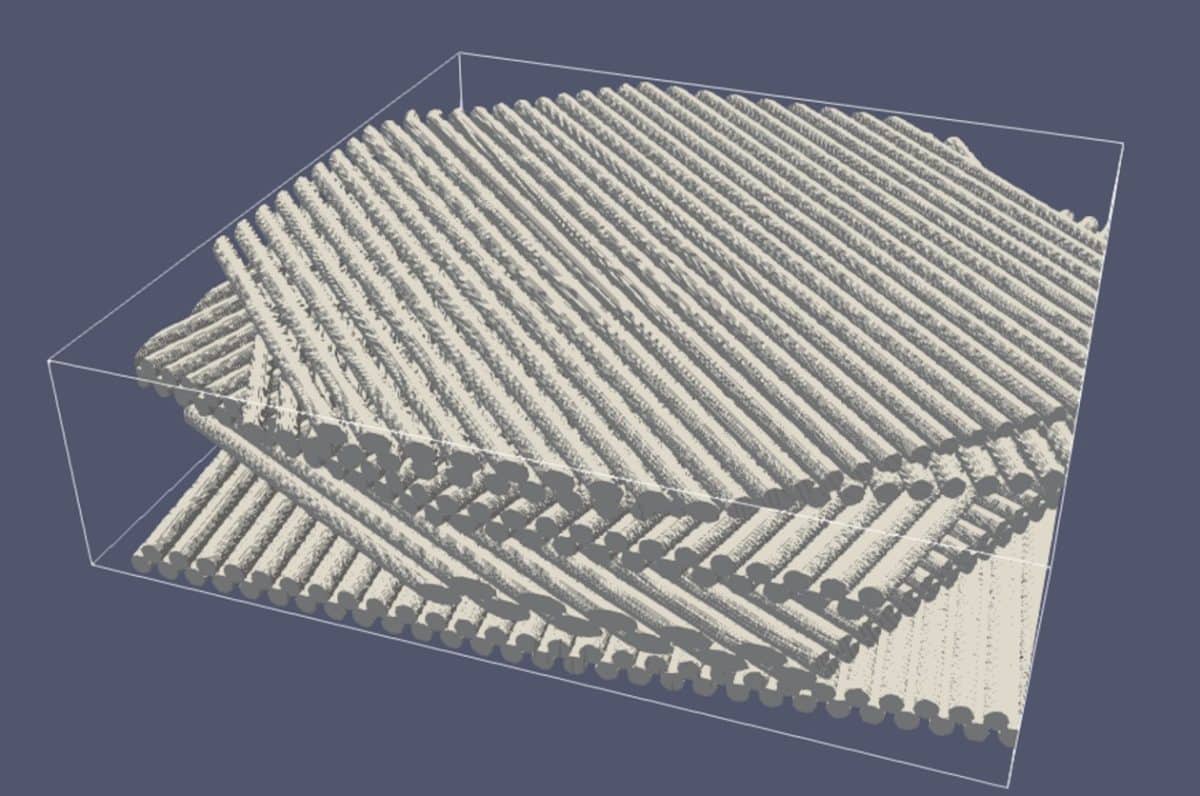

Метод был применен для исследования распространения ультразвуковых волн в композитном материале, состоящем из восьми слоев цилиндрических волокон, расположенных под разными углами, и залитых эпоксидной смолой. Цилиндрические волокна имеют радиус 0,1 мм. Физические размеры области моделирования составляют 1 см x 1 см x 2 мм. Расчетная сетка поддерживает размер шага 0,001 мм, и хотя криволинейные сетки вносят искажения, изменение шага не превышает 1,5 раза от фоновой сетки. Принятое временное разрешение составляло временной шаг в одну наносекунду, а общее моделируемое время составило одну микросекунду.

Метод учитывает более сложные формы волокон за пределами упрощенной цилиндрической формы. Граничное условие адгезии задается на интерфейсе внешней и внутренней химерных сеток, определяя границу волокна. Условия отсутствия отражения были заданы на границах вычислительной области.

Моделируемый источник ультразвука имел форму импульса, соответствующую графику синуса в четвертой степени, и частоту 20 МГц. При моделировании материалов использовалась модель сплошной упругой среды, параметры которой брались из свойств реальных материалов: скорости продольной звуковой волны, скорость поперечной звуковой волны, плотность материала.

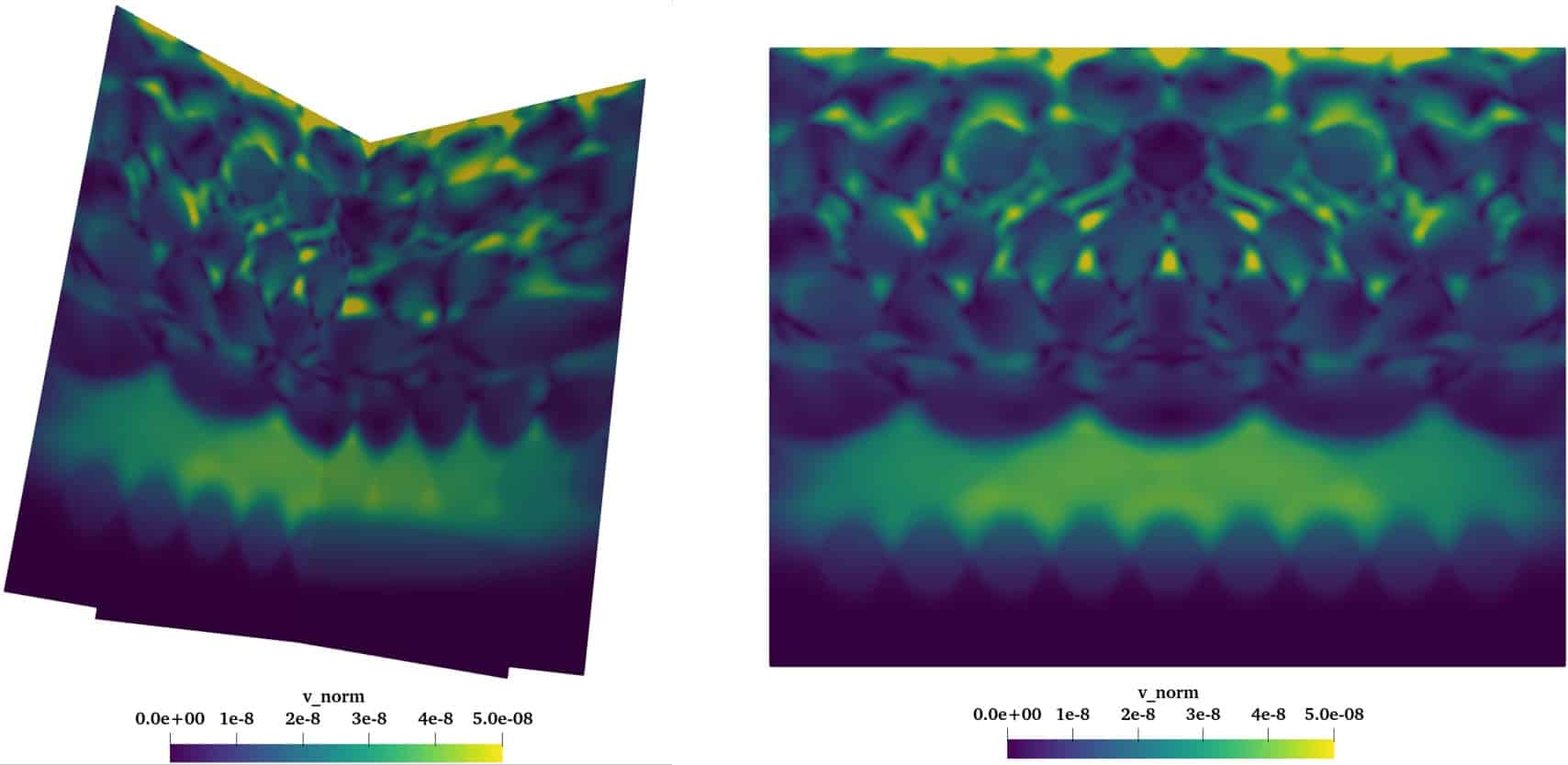

Результаты моделирования показали динамику распространения волн внутри композитного материала. Сравнительный анализ показал, что новый метод превзошел традиционный подход, основанный на использовании переменных упругих параметров, за счет более тонкого учета микроструктуры материала и показал более надежные результаты.

«Традиционные методы моделирования зачастую разрабатываются на основе анизотропных моделей, которые не всегда способны правильно передать тонкости микроструктур композитных материалов, — пояснил Евгений Песня, сотрудник кафедры вычислительной физики МФТИ — Разработанный подход преодолевает эти ограничения, предоставляя исследователям инструментарий для глубокого анализа взаимодействий ультразвуковых волн, обеспечивая детализированное понимание поведения волнового фронта, особенно на границах материалов».

«Сеточно-характеристический метод, который стал основой для этого исследования, дает возможность более точно описывать волновые процессы, устраняя проблемы, связанные с классическими методами конечных элементов. В результате, новые технологии моделирования делают акцент на микроструктурные особенности и их влияние на распространение ультразвука. Это дополнительно подчеркивает значимость адаптации подходов к современным требованиям и стандартам неразрушающего контроля», — добавил Игорь Петров, член-корреспондент РАН, профессор кафедры вычислительной физики МФТИ.

Исследование, основанное на сочетании передовых методик, обещает внести значимый вклад в неразрушающий контроль и мониторинг авиационных конструкций, так как использующиеся ранее приближенные анизотропные модели не дают учитывать все типы волн в композитных материалах согласно исследованиям зарубежных коллег. Разработанная методология повышает уровень понимания сложных взаимодействий и динамических явлений, происходящих в композитных материалах. С каждым новым шагом вперед ученые приближаются к более точному и эффективному мониторингу состояния конструкций. Дальнейшее развитие методы моделирования будет служить на благо безопасности и надежности в самых сложных инженерных задачах.

Исследование поддержано грантом Российского научного фонда.

Опубликовано при поддержке гранта Минобрнауки России в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий» № 075-15-2024-571.

Раскопки мастерской, погребенной в Помпеях почти 2000 лет назад, помогли археологам больше узнать о римских строительных технологиях, а именно — определить методы изготовления римского бетона и раскрыть секрет его долговечности.

Коллектив исследователей из МФТИ и Института проблем передачи информации им. А. А. Харкевича (ИППИ РАН) разработал математическую модель, описывающую, как системы искусственного интеллекта влияют на собственное будущее, обучаясь на данных, которые сами же и породили. Ученые создали теоретический каркас, объясняющий природу «цифровых эхо-камер» и механизм, из-за которого умные алгоритмы со временем могут терять адекватность или усиливать социальные предрассудки.

Является ли моногамия естественным состоянием для человека? Новое исследование, основанное на анализе почти 200 тысяч родословных млекопитающих, подтвердило это суждение, поместив Homo sapiens в один эволюционный ряд с сурикатами и гиббонами.

С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.

Специфическая тревога из-за ненадежности цифровых образов реальности и иллюзии тотального контроля над действительностью получила название «аффект зомби». Заведующий кафедрой философии НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Иван Микиртумов исследовал феномен в рамках проекта РНФ «Экзистенциальный опыт в цифровой среде».

Раскопки мастерской, погребенной в Помпеях почти 2000 лет назад, помогли археологам больше узнать о римских строительных технологиях, а именно — определить методы изготовления римского бетона и раскрыть секрет его долговечности.

С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.

Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?

Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно