Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Становление: как советская атомная отрасль смогла то, что у других не вышло

Социальная реклама. ЧУ «Центр коммуникаций», ИНН 9705152344, erid 2VtzqwPP12D.

Создать атомную отрасль Москве было куда сложнее, чем ее конкурентам: деление атомного ядра открыли в Германии, там же были и большие запасы урана. США повезло не только с ураном, но и с кадрами. Мигрировавшие туда из-за фашизма европейские ученые стали, как это признавали советские физики, ключевым фактором создания первого американского атомного реактора. Совсем иначе дело обстояло в СССР: почти ноль своей добычи урана, небольшое число ученых, отсутствие массы свободных средств, как у «Манхэттенского проекта». Почему, несмотря на это, отечественной атомной отрасли удалось стать второй в мире? Какие трудности пришлось преодолеть на пути к экстраординарному успеху? И почему у немцев или англичан, имевших большую фору, все это так и не вышло?

В 1940-х Вторая мировая война протолкнула в мир множество новых технологий. Газотурбинные двигатели вроде установленных на Ме-262 после войны устроили революцию в энергетике — где их знали уже как газовые турбины. Баллистические ракеты, в 1944 году первыми из рукотворных объектов достигшие космоса, в мирное время стали основой космической гонки.

Эту статью можно послушать в аудиоформате.

В ту же эпоху реальностью оказалась и еще более революционная технология: деление ядра. На 1939 год лучший источник энергии, доступный земной энергетике, давал всего 12 «тепловых» киловатт-часов на килограмм массы. Всего через несколько лет этот показатель вырос до 20 миллионов киловатт-часов — то есть в миллион с лишним раз. Масштаб переворота был так велик, что весь его потенциал человечество сможет использовать только в XXI веке.

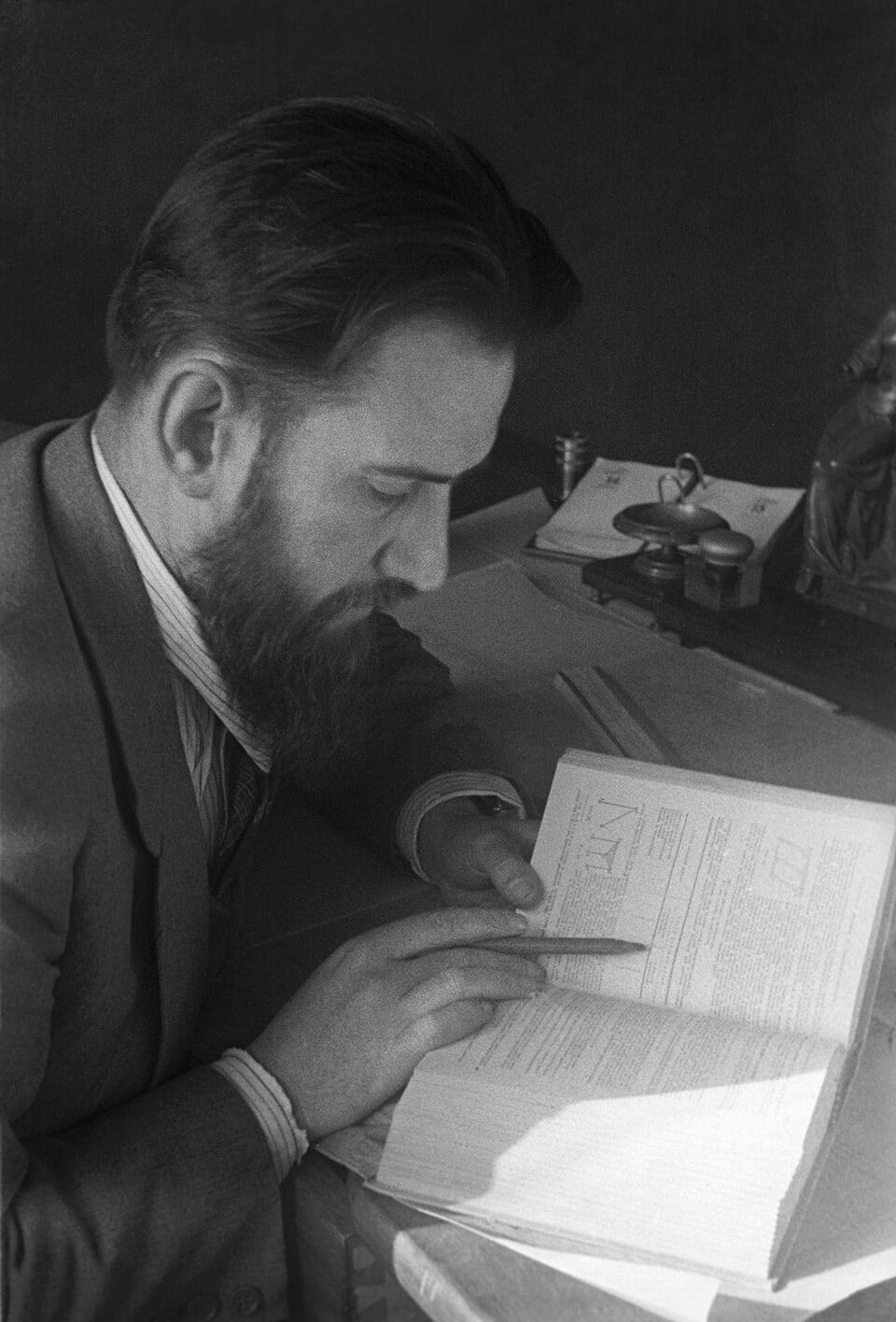

Но конкретно у нашей страны с гонкой за атомной энергией были определенные проблемы. Начали ее в СССР в 1939 году, когда физики Харитон и Зельдович рассчитали цепную реакцию деления ядер урана и критическую массу урана. Но война в 1941-м резко прервала этот процесс: физиков-ядерщиков перебросили на другие направления.

В Германии работы над реактором начали еще в 1939 году, вскоре после публикации в журнале Nature статьи, описывающей открытие — то есть тот факт, что атомное ядро вообще делится. Причем авторами статьи были ученые из самой Германии. На вид у нее были оптимальные шансы создать реактор и атомную бомбу первой.

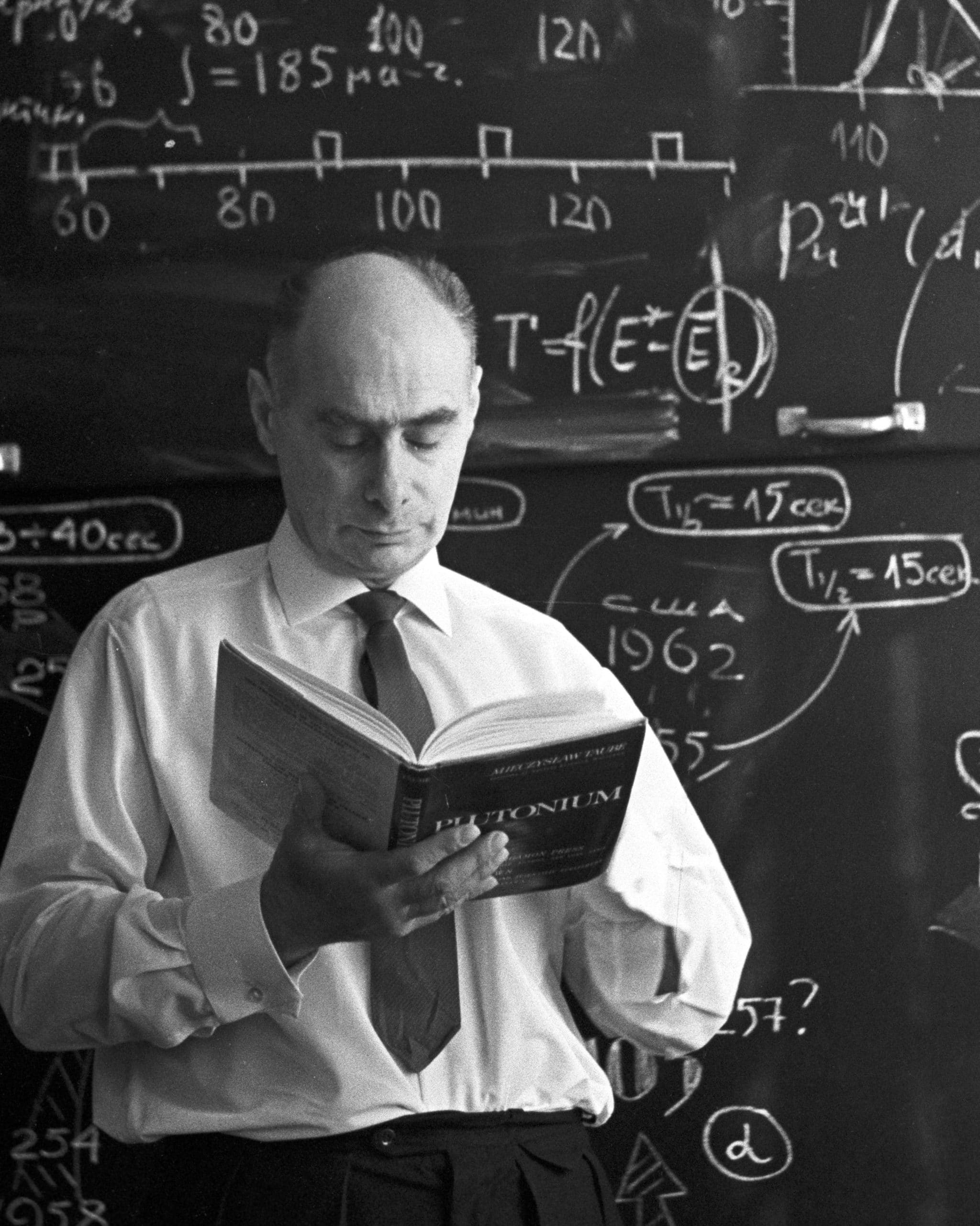

Именно так оценил ситуацию Энрико Ферми, итальянский физик-мигрант, осевший в США. Так же считали и иные ученые. спасавшиеся в Штатах от фашизма.

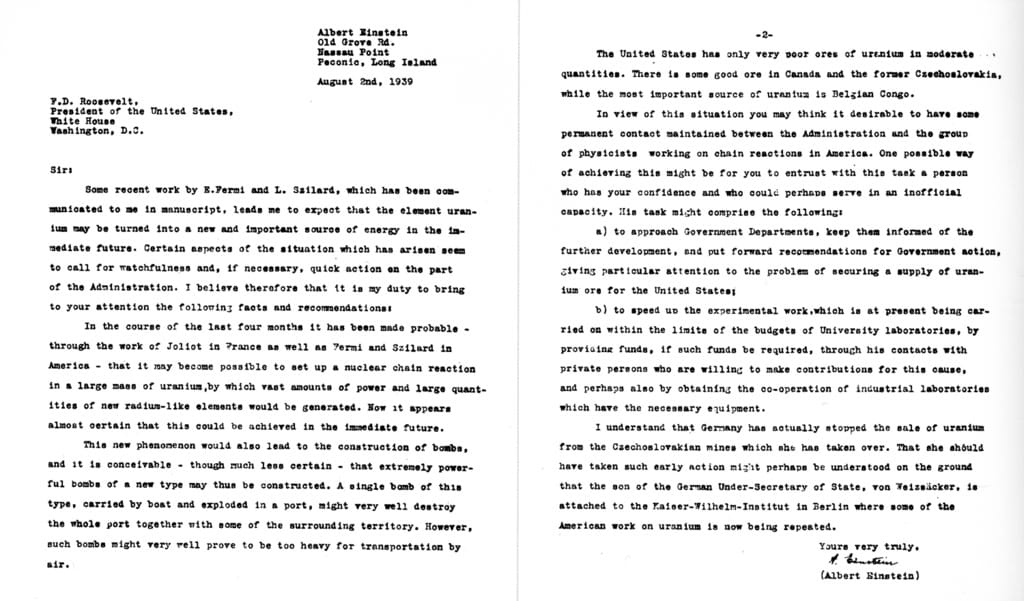

Физик Лео Силард подготовил письмо президенту Рузвельту о том, что немцы могут получить исключительно сильное оружие и нужно попытаться опередить их. Так Штаты стали второй страной — участницей атомной гонки. Третьей была довольно сильная в научном плане в ту эпоху Британская империя, причем ее атомные работы начались практически одновременно с США и Германией. Советский Союз долго не мог стать четвертым: мешали объективные обстоятельства. Ученых в СССР, где большинство населения все еще жило в деревне, было в разы меньше, чем в США, Германии или Англии.

Это не значит, что ученые бездействовали: до войны в СССР провели пять всесоюзных конференций по физике ядра. Наша страна уже тогда встала среди лидеров исследований в области ядерной физики. В 1937-м в Ленинграде был пущен первый в Европе циклотрон, физик Дмитрий Иваненко стал первооткрывателем протонно-нейтронной модели ядра и так далее.

При этом наибольшее внимание уделяли секторам, которые могли дать близкую, практическую отдачу. Деление атомного ядра, о котором научному миру стало известно только в 1939-м, к таким, как многим казалось, не принадлежало. Молодые физики-ядерщики из Института физико-технических исследований в Харькове еще до 22 июня 1941 года просили начать работу над сверхмощным ядерным взрывным устройством. Но их предложение «сочли преждевременным».

Был у О. Ю. Шмидта. С ним разговор по вопросу об уране и о прекращении работ в Табошарском <месторождении>. Он сказал, чтобы В. Г. Хлопин прислал <данные о месторождении>, прежде чем обращаться лично — например, мне — к Сталину. Между прочим, я ему указал, что сейчас обструкция у физиков (Иоффе, С. Вавилов — я не называл лиц): они направляют все усилия на изучение атомного ядра и его теории, и здесь (например, Капица, Ландау) делается много важного — но жизнь требует <развития> рудно-химического направления [то есть добычи урана в СССР — прим. ред.]. Я ему напомнил, что наши физики остались в исторически важный момент при создании учения о радиоактивности в стороне от мирового движения и теперь <история> повторяется. Тогда, может быть, <сыграла свою отрицательную роль> ранняя смерть П. Н. Лебедева — а вступившие <после него> не имели нужного авторитета. Ведь ненормально, что я, не физик, организовал Радиевый институт.

Дневник академика Вернадского, 16 мая 1941 года

Дополнительной проблемой, серьезно сдерживавшей саму возможность широких работ по атомному направлению, была ситуация с сырьем. Почти половину запасов урана, добытого в мире, Германия захватила в Бельгии в 1940-м. Еще примерно столько же в том же году тайно вывезли из бельгийской колонии Конго в США. Советскому Союзу было невозможно получить доступ к этим материалам, а свой первый реактор без доступа к урану нельзя построить чисто технически.

Когда молчание красноречивее научных статей

Тем не менее советские работы на этом направлении шли. Одним из ключевых факторов тут стали сами попытки западных стран скрыть работы по атомной теме.

Позднее уполномоченный Государственного комитета обороны Сергей Кафтанов писал: «Осенью 1942 года я получил письмо, направленное в ГКО лейтенантом Флеровым. Он служил в авиации. А до войны работал в Физтехе. Успел уже сделать открытие мирового уровня: вместе с Петржаком открыл спонтанное деление ядер урана. В своем письме Флеров сообщал о внезапном прекращении публикаций по ядерным исследованиям в западной научной печати. По мнению Флерова, это означало, что исследования стали секретными и что, следовательно, на Западе приступили к разработке атомного оружия. Значит, нужно немедленно браться за разработку атомного оружия у нас».

Разумеется, СССР ориентировался не только на косвенные признаки, которые, даже находясь на службе в армии, заметил физик Флеров (кстати, в его честь уже в 2012 году назвали новый химический элемент, полученный отечественными атомщиками). Крупные работы, запущенные «письмом Эйнштейна», которое на самом деле писал совсем не Эйнштейн, не могли не привлечь внимания и советской разведки.

Как отмечал в своих воспоминаниях разведчик Павел Судоплатов, в годы войны плотно занимавшийся атомной проблемой, переключателем внимания руководства страны стала информация, что США выделяют 20 процентов всех своих военных расходов на НИОКР атомного проекта уже в 1941 году:

«Решение американцев выделить такие крупные суммы на атомный проект в этот опасный для союзников период войны убедило нас, что он имеет жизненно важное значение и может быть фактически выполнен».

Павел судоплатов

Работа в этой области оказалась крайне сложна: обычный разведчик не был достаточно в курсе современной ему ядерной физики, чтобы эффективно добывать нужную информацию. Поэтому советские спецслужбы привлекали к ней, например, Семена Семенова, которого до этого «послали учиться в США, в Массачусетский технологический институт, чтобы в дальнейшем использовать по линии научно-технической разведки».

Совокупность факторов — и исчезновение атомной тематики из публикаций в научных журналах, и сигналы от разведки — постепенно убедили ведущих ученых в том, что надо действовать. В октябре 1942 года Сталин на даче в Кунцево принимал академиков Иоффе и Вернадского. После этой встречи, как позднее вспоминал нарком Ванников, первый руководитель советской атомной промышленности, Сталин окончательно убедился в реальной возможности создания атомного оружия.

Более того: мысль об атомном проекте так привлекла его внимание, что неотступно преследовала его и в других делах. Так родилось название операции, переломившей Вторую мировую войну: «В конце октября 1942 года [Сталин] предложил дать кодовое название плану нашего контрнаступления под Сталинградом — операция „Уран“. Во всех идеях и предложениях у него всегда присутствовал этот внутренний мотив, непонятный собеседникам [не знавшим об атомное проекте]».

Но переломный проект для отечественной атомной отрасли наступил на месяц раньше: уже 28 сентября 1942 года Сталин подписал распоряжение «Об организации работ по урану» — первый правительственный акт, посвященным организации работ по проблеме использования атомной энергии и возобновлению работ по урану.

Именно она и считается днем рождения отечественного атомного проекта, а с 2005 года — еще и Днем работника атомной промышленности. Каким бы значимым не были данные разведки о работах по атому в США, без ученых они были бесполезны. Разведка играла ключевую роль до 1945 года, позволяя выиграть время, которого из-за войны было очень мало. Уже запуск полномасштабной атомной гонки в 1945 году вывел на первый план ученых и организаторов промышленности. Запуск проекта с их участием изменил все.

Курчатов: «доказательство возможности»

Главной проблемой, стоявшей на пути атомного проекта, было то, что сперва следовало убедить руководство страны, действовавшее в условиях чрезвычайно ограниченных ресурсов, выделить немалую их часть на атомную отрасль. В документах это называли «доказательство возможности» самого решения проблемы поддержания цепной реакции. В конце 1942 года, когда мы видим первые документы от Курчатова по ней, он все еще вел расчеты по поводу того, реально ли в принципе запустить цепную самоподдерживающуюся реакцию распада ядер атомов. Лишь в 1943 году на этот вопрос дали положительный ответ.

А 12 апреля (символично, что число совпадает с днем первого полета человека в космос) того же года была создана Лаборатория № 2, формально подчиненная Академии наук, а в наши дни известная как Курчатовский институт. Кстати, это не единственное символичное совпадение атомного и космического прорыва СССР: Курчатов и Королев родились в один и тот же день, 12 января, хотя и с разницей в четыре года.

Даже на этом этапе человеческие и материальные ресурсы на проект были выделены невероятно малые. В Лаборатории № 2 работали ровно десять сотрудников. К началу 1944 года их стало уже 50, но все эти цифры просто не соответствовали титаническому масштабу задачи — задачи по созданию принципиально новой отрасли, открытию новой технологической эры. Для сравнения: в 1942 году в аналогичном Манхэттенском проекте в США было занято десять тысяч человек, в следующем — сто тысяч. В 1944-м — уже более трехсот тысяч человек. Конечно, из них многие были строителями, но даже по числу собственно физиков Курчатов располагал в десятки раз меньшим числом людей, чем его коллеги на Западе. 29 сентября 1944 года он пишет Берии:

«В течение последнего месяца я занимался предварительным изучением новых весьма обширных (3000 стр. текста) материалов, касающихся проблемы урана.

Это изучение еще раз показало, что вокруг этой проблемы за границей создана невиданная по масштабу в истории мировой науки концентрация научных и инженерно-технических сил, уже добившихся ценнейших результатов. У нас же, несмотря на большой сдвиг в развития работ по урану в 1943–1944 году, положение дел остается совершенно неудовлетворительным.

Особенно неблагополучно обстоит дело с сырьем и вопросами разделения. Работа Лаборатории No 2 недостаточно обеспечена материально-технической базой».

Так Лаборатория № 2 к концу 1944 года, наконец, достигла уровня в 100 сотрудников. Это было все еще ничтожно мало в сравнении со всеми конкурентами: Германией, которая привлекла к своему проекту сотни ученых и многие тысячи человек, и США, которые привлекли уже сотни тысяч. Даже Англия, десятки ученых которой трудились над Манхэттенским проектом в другой стране, еще в 1941 году смогла привлечь к нему сотню человек, а к 1944 году — уже тысячу.

После мая 1945 года СССР получил доступ к европейскому урану в странах освобожденной Европы, одновременно ведя активный поиск урановых руд у себя (и постепенно начал находить их в послевоенный период). Значение этих шагов трудно переоценить: без урана ядерная программа в принципе не могла достичь успеха.

Исключительно серьезное давление на советский атомный проект оказали печальные события: ядерные удары по японским городам. Наша страна в любом момент могла стать следующей: планы войны с ней ( «Немыслимое») возникли у союзников еще до конца войны с Германией. а к концу 1945 года возник и план ядерных ударов («Тоталити»). 20 августа 1945 года, после их анализа, вышло постановление ГКО, определившее конечной целью атомной отрасли

«строительство атомно-энергетических установок и разработку и производство атомной бомбы».

Обратим внимание на последовательность целей: даже под угрозой ядерного конфликта СССР в долгосрочной перспективе ставил создание энергетических реакторов на первое место. Ни в одном документе Манхэттенского проекта в эту пору еще нет и речи о энергетическом будущем атомной индустрии. Конечно, Союз занимался созданием бомбы в первую очередь: над страной был занесен атомный меч, а щита от него еще не было. Но перспектива виделась все же энергетической.

Стратегические решения, которые легли в основу отечественной атомной отрасли

Советский Союз начинал свой атомный проект в крайне невыгодных условиях. Чтобы понять их, надо сперва вспомнить, что было ключевым для успехов в этом деле в ту пору.

Страны, в которых в то время работали атомные проекты, использовали сразу два подхода: обогащения урана физическими методами с одной стороны и наработку плутония — с другой. Без обогащенного урана или плутония цепную ядерную реакцию получить было сложно: в природном уране хорошо делящегося изотопа, урана-235, всего 0,7 процента. Запустить на нем реактор без особых материалов-замедлителей, отсутствующих в природе в чистом виде, было объективно невозможно.

Обогащение урана по этому изотопу можно было реализовать, например, центрифугами. Но практичными они стали только в 1960-х, поэтому тогда для обогащения использовали газодиффуузионный и электромагнитный методы. Оба были энергоемкими и весьма недешевыми в расчете на килограмм получаемого делящегося материала.

Второй путь получения материалов для цепной реакции был быстрее: реактор. Если найти достаточно эффективный замедлитель нейтронов, например сверхчистый графит или тяжелую воду (где вместо обычного водорода — тяжелый), то даже в обычном металлическом уране, без обогащения, нейтрон не успеет вылететь до того, как запустит деление соседних ядер атомов урана-235. И так можно получить цепную реакцию. Важный фактор: реактор можно использовать не только в военных целях. Как мы видели выше, атомно-энергетические установки документы атомной отрасли упоминают уже летом 1945 года.

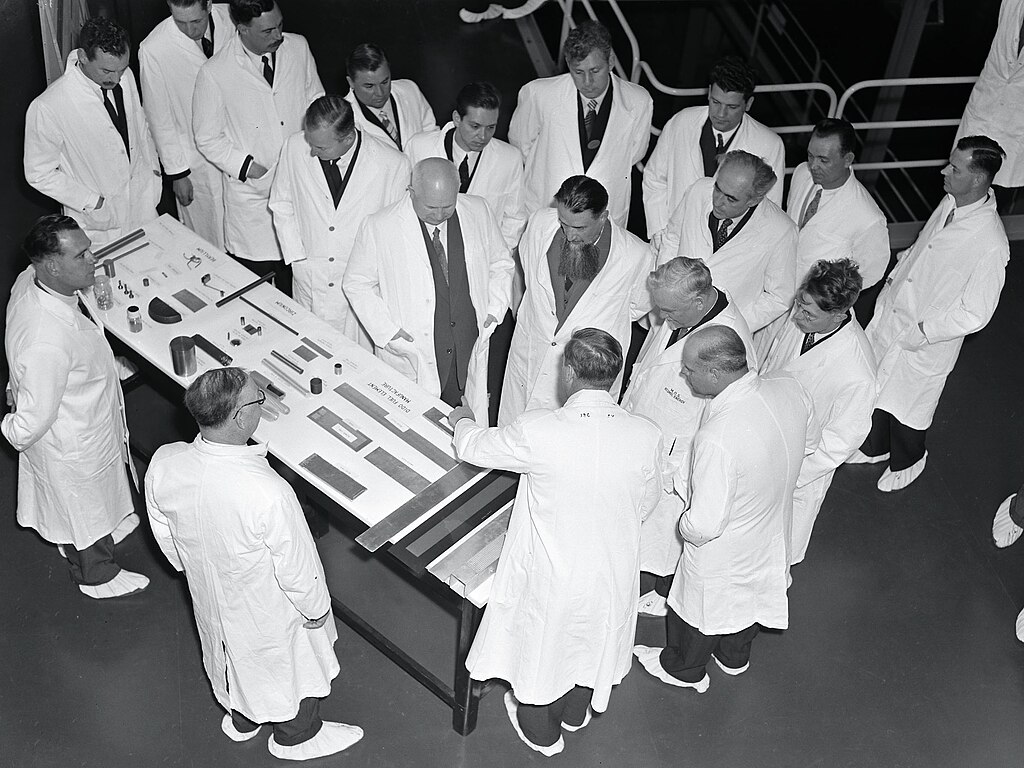

С середины 1945 года, когда ГКО создал специальный комитет: на место лабораторных исследований в СССР наконец пришла атомная промышленность. В этих условиях Чтобы застраховаться от возможных неудач, Курчатов настаивал на развитии сразу нескольких направлений, страхующих друг друга.

Первым было создание «уран-графитового котла», то есть реактора, где слитки природного урана были переложены блоками из графита-замедлителя. За счет него нейтроны от спонтанного деления атомов урана «убегали» из делящегося материала достаточно медленно, чтобы успеть запустить испускание других нейтронов из задетых ими ядер атомов. Постепенно такой реактор нарабатывал из урана-238, за счет захвата одного нейтрона, плутоний-239. Этот путь получения делящегося вещества, как сейчас ясно, был самым простым и быстрым. И на то же, первое по очередности место его поставил Курчатов в 1945-м.

Здесь перед советским руководством возникло несколько технических развилок. Первая:делать урановую бомбу или плутониевую? Для подстраховки решили делать сразу обе, какая быстрее получится, на случай, если с одной выйдет задержка. Вторая развилка была в пути получения плутония для бомбы с помощью реактора-наработчика. Такой реактор мог замедлять нейтроны графитом или тяжелой водой: что предпочесть? Третья развилка: как именно делать уран для урановой бомбы, газодиффузионным или электромагнитным способом обогащения?.

Графитовый реактор был энергетически и экономически эффективнее, потому что тяжелая ввода была неимоверно энергоемкой: тогда ее получали электролизом обычной воды, при котором молекулы с легким водородом терялись водой быстрее, чем с тяжелым. Наработка дейтериевой воды поэтому шла очень медленно. Графит же был доступен.

Но в нем была колоссальная проблема: примеси бора. Даже небольшие количества этого вещества отлично поглощали нейтроны, тем самым гася цепную реакцию, которая просто не идет без нейтронов. Промышленности выдали заказ на графит в котором будут лишь несколько частей бора на миллион частей графита и сходная же малая зольность (зола ухудшала свойства графита, хотя и не так сильно). Ситуация сложилась беспрецедентная:

«Когда к металлургам пришел первый официальный запрос на бумаге на сверхчистый графит с указанием, до какого знака после запятой он должен быть очищен от разных примесей, это стало настолько неожиданно для специалистов, что поначалу сочли, что в текст закралась ошибка, машинистка случайно набила лишние нули после запятой».

Именно на этом, графитовом этапе «сломалась», как мы теперь знаем, немецкая ядерная программа Гитлера. Там тоже захотели сделать реактор на графите. Однако оценки немецких специалистов были однозначны: настолько чистый от бора графит получить будет просто невозможно. Вальтер Боте, германский физик, еще в 1941 году заключил:

«Так как углерод [графит — N.S.] более высокой степени чистоты, чем использованный, практически не может быть изготовлен, то, пожалуй, он едва ли сможет приниматься в расчет как замедлитель».

Теперь мы знаем, что это неверно. Но ошибка Боте была повторена еще до 1941 года французскими физиками, которые тоже думали над атомным проектом. Более того: и англичане в 1940-х пришли к мысли о малой реальности получения сверхчистого графита и начали строить реактор на тяжелой воде. В 1945 году в их доминионе, Канаде, на основе работы английских и французских физиков, запустили первый в мире реактор вне США, ZEEP. Он был именно тяжеловодным.

Избежать соблазна тяжелой воды было сложно: ее, в небольших количествах, получать проще, чем сверхчистый графит. Но наработать ее в нужные сроки и в действительно больших — необходимых для крупного реактора-наработчика — объемах было практически невозможно. Как минимум, если речь не шла о такой богатой стране, как США. Да и те пошли в деле наработки делящихся материалов графитовым путем, а тяжеловодным построили только экспериментальный реактор, слишком маленький для больших целей.

Тем важнее роль четкого видения приоритетов Игорем Курчатовым тогда, в 1945 году. Получение графита было очень сложным, группа под началом Славского, будущего главы «атомного ведомства», добилась первой партии только в октябре 1945 года. Но этот путь был действительно оптимальным.

С учетом экономических трудностей нашей страны после Второй мировой войны, значение выбора более простого и эффективного пути «в атом» трудно переоценить.

Энергетический потенциал: когда советские ученые задумались о будущем атома в энергетике?

В 1949 году, когда СССР испытал свою ядерную бомбу, монополия США на новое оружие была разрушена. Безопасность страны существенно укрепилась. А значит, возникла возможность заняться мирным развитием отрасли. Но куда именно оно должно было пойти? В начале 1950 года Курчатов представил предложения по дальнейшему, уже мирному развитию атомной отрасли страны. Напомним, что до запуска первой в мире АЭС оставались еще несколько лет. Тем современнее звучат тезисы, которые он выдвигал уже тогда:

«Постройка и изучение атомных электростанций должны привести к развитию техники и использованию новых способов получения электроэнергии (газовые турбины, увеличение КПД преобразования тепла) с большим удешевлением атомной электроэнергии… повышение полезной температуры процесса в котле до такой степени, чтобы имелась возможность получать пар для турбин при нормальных [для угольных ТЭС той эпохи — N.S.] параметрах (400–500 оС при давлении 30–100 атмосфер); увеличение живучести атомного котла при указанных температурах и давлениях (увеличение срока службы технологических трактов и тепловыделяющих элементов без их смены до 1–3 лет)».

Обратимся к современным реакторам: в новейшем строящемся БРЕСТе они как раз пятисотградусные (конечно, при более высоком давлении). Тепловыделяющие элементы в самых массовых реакторах 2020-х годов — ВВЭР — служат по времени примерно столько, сколько и предполагал Курчатов в 1950-м году.

Более того: использование газовых турбин (сейчас на АЭС в основном паровые) и сегодня остается все еще передним краем современной атомной энергетики, в значительной степени еще не достигнутым в серии. Ведь для этого надо поднять температуру активной зоны реактора выше, чем позволяют водо-водяные реакторы реалистичной конструкции. Китайские реакторы HTR-PM, только в 2020-х введенные в строй, используют газовые турбины по сути единственными в мире. А проекты энергетических АЭС с газовой турбиной в России (БН-ГТ, СВГТ) появились уже в XXI веке.

Конечно, ближайшее будущее Курчатов видел за водо-водяными реакторами, а первый энергетический реактор в СССР и в мире был пущен 26 июня 1954 года вообще с графитовым замедлителем. Однако вряд ли он предполагал, что «ближайшее время» затянется до, по сути, XXI века.

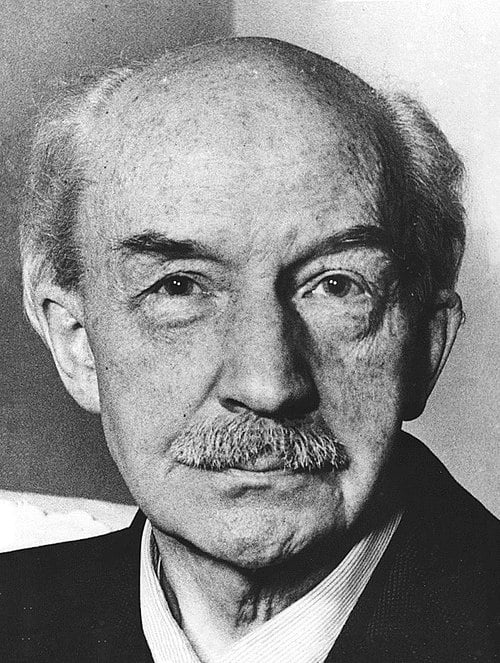

Подведем итоги. Почему Германия открыла деление ядра, но не смогла запустить рабочий реактор в 1940-х? И это даже несмотря на то, что по числу рабочих, выплавке металла и добыче угля кратно опережала нашу страну даже в 1944 году? Отчего десятки английских ученых сами работали в Манхэттенском проекте, получили там массу опыта, но их атомная отрасль смогла запустить свой реактор лишь после СССР? Как вышло, что СССР опередил намного более обеспеченных научными и производственными кадрами Германию и Британскую империю?

Ключом к ответу на этот вопрос будет баланс и тщательный научный расчет. Отечественная атомная отрасль не зацикливалась на одном варианте развития, как это сперва было у немцев, французов и англичан с тяжелой водой. Она параллельно работала и над этим, и над сверхчистым графитом и графитовым реактором. Оптимальный маршрут выбирался вместе с неоптимальным, чтобы застраховаться — но основные силы шли именно в первый.

Другой важный элемент: ясность теоретических проработок. Немецкий атомный проект во главе с Гейзенбергом (о его деталях мы писали здесь) исходил из неверных физических представлений о том, что ядерный реактор при достижении нескольких сот градусов начинает резко тормозиться. Он полагал, что по мере нагрева реактора резонансное поглощение нейтронов ураном-238 в нем начнет резко возрастать.

Англия могла не допустить настолько серьезных ошибок, и даже построила первые свои реакторы ненамного позже СССР, в 1947 году (реактор Ф-1 в Москве заработал в конце 1946 года). Но организационные подходы ее атомной программы были далеки от оптимальных. Отсюда и более поздние даты ее успеха: первый энергетический реактор в Колдер-Холл там запустили лишь в 1956 году.

Очень сложно себе представить, как страна с сильнейшим дефицитом ресурсов, не имевшая к началу атомной гонки даже собственного урана, могла бы участвовать в ней быстрее и удачнее. Больше похоже на то, что она, несмотря на все мелкие ошибки и сбои, работала самым оптимальным изо всех возможных образов.

В конце 2024 года зонд NASA «Юнона» зарегистрировал извержение сразу нескольких вулканов на спутнике Юпитера Ио — самом геологически активном теле Солнечной системы. Выяснилось, что под поверхностью этой луны скрыта обширная сеть взаимосвязанных магматических резервуаров. Открытие меняет устоявшиеся представления о внутреннем строении спутника газового гиганта.

Специалисты УКБ №1 имени С.Р. Миротворцева СГМУ имени В.И. Разумовского провели успешное эндоскопическое удаление крупного кровоточащего новообразования толстой кишки у ребенка без разреза, через просвет кишки.

Многие исследователей десятки лет предполагали, что без возникновения земной жизни наша планета настолько радикально отличалась бы от сегодняшней, что ее нельзя было бы узнать не только на поверхности, но и из космоса. Этот вопрос важен для астрономов: им надо понять, насколько их телескопы могут заметить разницу между потенциально обитаемой планетой земного типа и той, на которой реально есть жизнь. Авторы новой научной работы решили разобраться в проблеме.

Некоторые исследователи предполагали, что по мере исчезновения морского льда белые медведи потеряют кормовую базу и начнут умирать от истощения. Однако их популяция, живущая в районе максимального исчезновения морского льда, напротив, существенно прибавила в весе.

Биологи использовали данные отлова змей за 22 года, чтобы объяснить появление редких ядовитых рептилий в засушливых и нетипичных для них районах штата Гоа. Анализ показал, что королевские кобры Западных Гат используют железнодорожную сеть как скоростной коридор для расселения, случайно путешествуя в товарных вагонах из родных лесов к побережью.

Астрономы впервые напрямую связали основание гигантского джета с «тенью» первой «сфотографированной» сверхмассивной черной дыры M87*. Анализ данных, полученных с помощью Телескопа горизонта событий (EHT), позволил проследить, где именно формируется релятивистская струя и лучше понять механизмы ее возникновения.

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно