Споры о том, как человечество перешло от небольших групп охотников-собирателей к сложным государственным системам, длятся десятилетиями. Многие ученые полагают, что толчок появлению крупных человеческих сообществ дал переход к сельскому хозяйству.

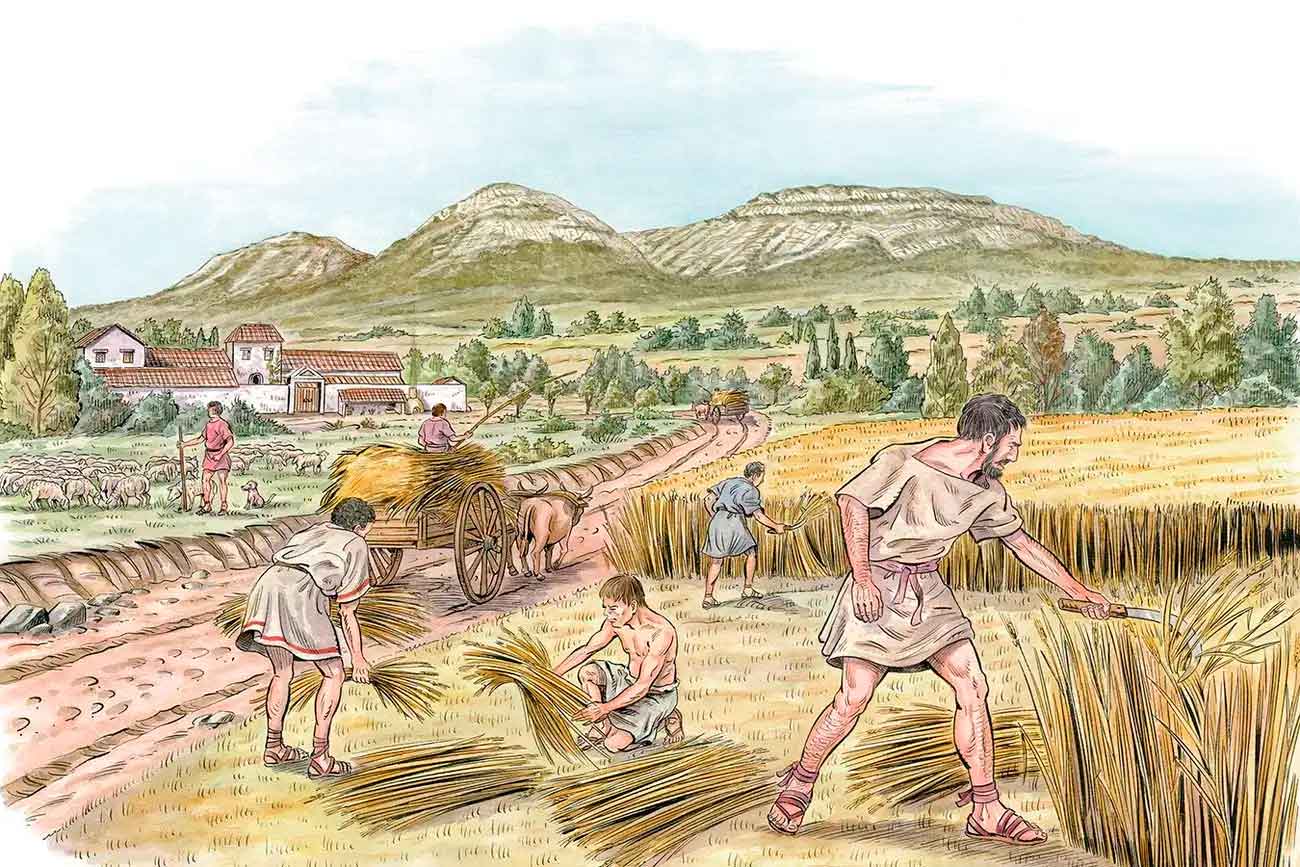

Классическая теория гласит: когда люди одомашнили растения и животных, они могли производить больше пищи, чем потребляли. Этот излишек дал возможность части сообществ не добывать еду, а заниматься ремеслом, управлением, войной и строительством. Так избыток еды позволил содержать правящий класс, армию и чиновников, что привело к расслоению общества и появлению первых государств.

Правда, хронология исторических событий вступает в противоречие с этой вполне логичной гипотезой. Первые свидетельства одомашнивания растений относятся к периоду 10–12 тысяч лет назад, к концу последней ледниковой эпохи. Примечательно, что земледелие независимо возникло как минимум в 11 разных регионах на четырех континентах. Но первые крупные государства, о которых известно ученым, появились гораздо позже — почти 5,5 тысячи лет назад. Сначала в Месопотамии, затем в Египте, Китае и Мезоамерике.

Между изобретением земледелия и рождением цивилизации лежит пропасть в несколько тысячелетий. Почему? Что происходило все это время? Получается, одного лишь факта выращивания и производства пищи оказалось недостаточно для появления первых государств.

Со временем у этой гипотезы появилась альтернатива. Некоторые исследователи высказали мнение, что решающую роль в образовании первых государственных систем сыграл не сам объем урожая, а способность обложить этот урожай налогом. Ученые предположили, что выращивание некоторых зерновых, которые можно было легко собирать, хранить и учитывать (пшеница, ячмень, рис) сделало возможным сам механизм сбора налога, а письменность могла быть важна для учета этих сборов. По мнению авторов этой гипотезы, сначала формировалось могущественное государство, а уже затем оно стимулировало интенсивное сельское хозяйство.

Разобраться в сложившемся парадоксе попытались исследователь Кит Опи (Kit Opie) из Бристольского университета в Великобритании и его новозеландский коллега Квентин Аткинсон (Quentin Atkinson) из Оклендского университета. Ученые применили в своей работе байесовский подход в филогенетике — науки, которая изучает эволюционные отношения между биологическими видами путем реконструкции «родословных» (филогенетических деревьев) на основе сравнения признаков.

Опи и Аткинсон решили разобраться, что в истории разных народов появлялось раньше: зерновые, налоги, письменность или сами зачатки государств. Для этого ученые сопоставили данные по 868 сообществам со всего мира с лингвистическим древом, которое отражает эволюционные связи между ними. Это древо показывает, как разные народы связаны между собой и какие сельскохозяйственные растения имеют общее происхождение.

Благодаря такой схеме можно проследить развитие не одной отдельной культуры, а сразу многих. Это помогло увидеть последовательность событий: что обычно возникало раньше, например зерно, и что появлялось позже, например налоги или письменность.

Результаты оказались неожиданными. Во-первых, подтвердилась связь между интенсивным земледелием и появлением государств. Однако характер этой связи не соответствовал ожиданиям.

Статистический анализ показал, что с большей вероятностью именно создание государств приводило к развитию сельского хозяйства, а не наоборот. По мнению авторов нового исследования, не излишки породили элиту, а элита стала организовывать производство излишков для своих нужд.

Правительства укрепляли власть и уже затем расширяли сельское хозяйство. Государства получали контроль над населением и ресурсами, что позволяло организовать ирригацию. Власть укреплялась, поля разрастались вслед за ней. Это открытие согласуется с более ранним исследованием австронезийских сообществ, авторы которого также показали, что политическое устройство скорее стимулировало развитие интенсивного земледелия, чем становилось его следствием.

Но самый главный вывод Опи и Аткинсона касается не просто земледелия, а конкретных культурных растений. Ученые обнаружили, что государства почти никогда не возникали там, где люди не выращивали зерновые — пшеницу, ячмень, рис или кукурузу. В то же время вероятность появления государств была высокой в тех сообществах, где эти зерновые выступали основной культурой.

Почему же именно пшеница, ячмень, рис или кукуруза, а не, скажем, картофель или яблоки, стали краеугольным камнем первых империй? По мнению авторов научной работы, ответ кроется в одном слове — налоги.

Опи и Аткинсон выяснили, что зерновые подходят для налогов лучше любых других растений. Зерно растет на открытых полях. Поле видно издалека, его площадь можно посчитать, а урожай легко измерить. Зерновые созревают примерно в одно и то же время каждый год, поэтому сборщики налогов знают, когда приходить. И главное — эти культуры долго хранятся. Их можно складывать в амбары и затем отбирать по мере необходимости.

Корнеплоды вроде маниоки или картофеля совершенно не подходят для такой системы. Они прячутся под землей. Налогосборщик не увидит, сколько их действительно выкопали. Хранить их тоже трудно. Поэтому с них невозможно стабильно брать налог.

По мнению исследователей, фактически, первые государства действовали по принципу мафии, предлагая «крышу» земледельцам в обмен на долю их урожая. Зерно стало первой по-настоящему ликвидной валютой, которая кормила армию, чиновников и правящую элиту. Такая «защита в обмен на долю» могла стать механизмом, который и привел к появлению первых государств.

Этот механизм пролил свет и на другое величайшее изобретение человечества — письменность. Опи и Аткинсон заметили важную закономерность. В сообществах, где не было налогов, письменность почти никогда не возникала. А там, где налоги уже собирали, наоборот, появлялась очень часто. Ученые предположили, что письменность изобрели и стали использовать именно для учета налоговых поступлений. Элита, которая получала эти налоги, затем создавала институты власти и законы, закрепляя новую иерархическую социальную структуру.

Исследование выявило еще одну мрачную деталь. Когда ученые сравнили разные сообщества, они увидели закономерность. После появления государства люди в значительной степени переключались на зерновые. Не потому что они были вкуснее или полезнее, а потому что правителям нужны были налоги. А налоги удобно собирать только со злаков.

Опи пояснил, что власть зачастую отказывалась от культурных растений, с которых нельзя взять стабильную дань. Корнеплоды и фруктовые деревья не подходили, потому что их трудно контролировать и невозможно надежно хранить. Поэтому поля постепенно переводили под пшеницу, ячмень, рис или кукурузу. Людей фактически вынуждали выращивать именно эти культуры, даже если раньше их рацион был куда разнообразнее.

Специалисты предположили, что такое решение плохо сказалось на здоровье людей. Археологические данные показали: когда в неолите люди стали в основном питаться зерновыми, население выросло, но при этом стало менее здоровым. Средний рост уменьшился, зубы разрушались быстрее, то есть общее здоровье ухудшилось.

Ученые подчеркнули, что к выводам их исследования стоит относиться с осторожностью. Схема «налоги на урожай равно появлению государства» работала не везде одинаково. Например, на Ближнем Востоке усиление земледелия действительно совпало с появлением устойчивых ранних государств. Но в Европе, хотя земледелие там тоже было развитым, крупные неолитические центры так и не сформировались. Почему так произошло — пока не ясно, это еще предстоит изучить.

Авторы научной работы подытожили, что у государств не было одного универсального пути возникновения. В Египте, например, власть возникла не из налогов на урожай. Там государственные структуры развились вокруг религиозных ритуалов и роли фараона. Это значит, что «налоговая зерновая модель» не объясняет абсолютно все случаи формирования государств, но помогает понять многие из них и увидеть общие закономерности.

Выводы Опи и Аткинсона представлены в журнале Nature Human Behaviour.