В основе квантовой механики лежит принцип неопределенности, сформулированный Вернером Гейзенбергом в 1927 году. Он гласит, что невозможно с безграничной точностью одновременно знать определенные пары свойств частицы. Самый известный пример — положение и импульс: чем точнее измеряется, где находится частица, тем менее точно можно определить ее импульс, и наоборот. Это не недостаток измерительных приборов, а фундаментальное свойство природы.

Оно создает естественную преграду для развития сверхчувствительных технологий. Точность любых измерений в итоге упирается в «стандартный квантовый предел» — лучший результат, достижимый с помощью классических подходов. Преодоление этого предела требует стратегий, которые позволили бы «обмануть» природу, не нарушая ее законов.

Новый подход предложила команда физиков из Австралии и Великобритании. Результаты опубликованы в журнале Science Advances.

Ученые не нарушили принцип Гейзенберга, а нашли способ его обойти, перераспределив неизбежную квантовую неопределенность. Они сравнили ее с воздухом в воздушном шаре: его нельзя убрать, не лопнув шар, но можно сжать и переместить в другую часть. Исследователи «вытеснили» неопределенность в те области измерений, которые не имели для них значения, — в грубые, большие значения. Это позволило с высокой точностью измерять интересующие их мелкие изменения.

Команда использовала колебания одиночного захваченного иона иттербия, который служил своего рода квантовым маятником. С помощью лазеров ион подготовили в особом «решетчатом состоянии» — этот метод позаимствовали из области разработок квантовых компьютеров. Вместо того чтобы измерять положение и импульс напрямую, они измеряли их «модульные» аналоги.

Это можно сравнить с тем, как если бы бесконечную линейку свернули в кольцо: при измерении теряется информация о том, на каком «витке» линейки находится точка, но взамен появляется возможность очень точно определить ее положение внутри этого кольца.

Точно так же исследователи отказались от глобальной информации о системе, чтобы сконцентрироваться на измерении мельчайших изменений. Главный трюк в том, что эти новые, модульные переменные при правильной настройке становятся совместимыми, или, на языке физики, коммутирующими. Для такой пары переменных ограничение принципа неопределенности в его привычной форме уже не действует, что и позволяет измерять их одновременно.

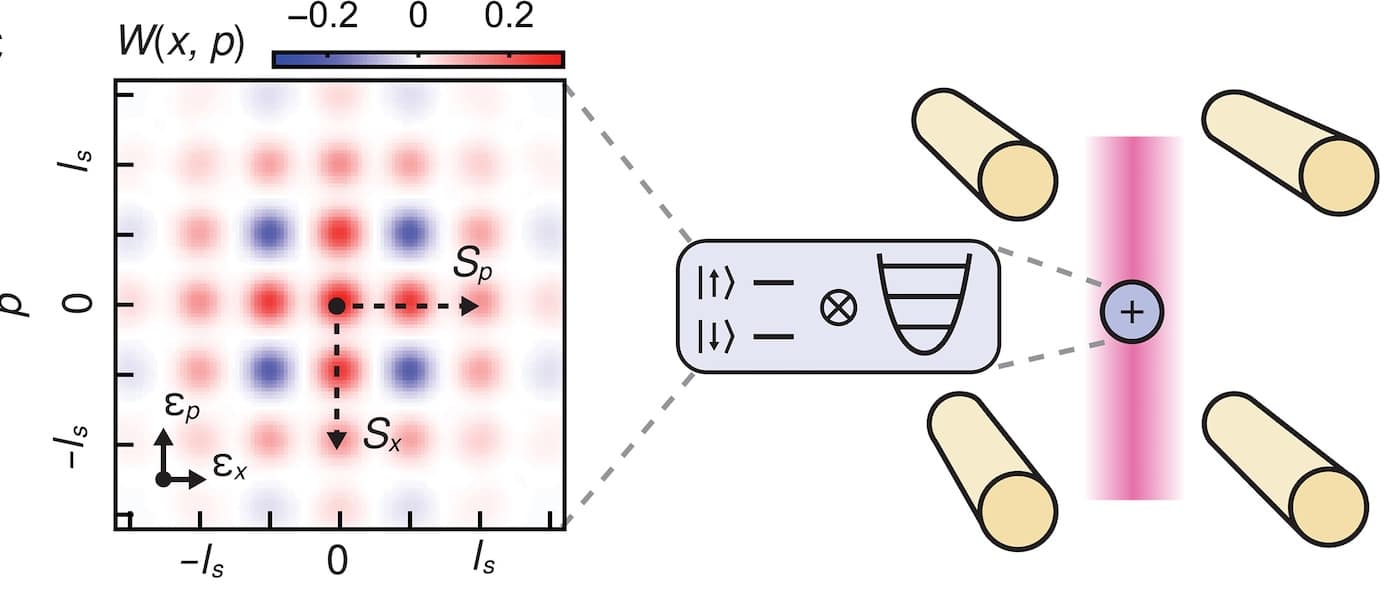

Ион иттербия подготовили в особом, неклассическом «решетчатом состоянии». Если представить состояние частицы на графике, где по осям отложены положение и импульс, то такое состояние выглядит как регулярная сетка из множества четких пиков. Каждый пик в этой решетке соответствовал определенным модульным значениям положения и импульса.

Ученые подвергали ион небольшим смещениям и затем измеряли изменения его состояния. Когда на систему шло небольшое внешнее воздействие, вся эта решетка как единое целое смещалась на крошечную величину. Измеряя этот сдвиг с помощью лазерных манипуляций, физики и определяли изменение положения и импульса одновременно с точностью, превосходящей стандартный квантовый предел.

Метод протестировали и для другой пары несовместимых величин — числа частиц и фазы. В результате точность измерений превысила стандартный квантовый предел на 5,5 децибела для пары «положение — импульс» и на 3,2 децибела для пары «число — фаза».

Хотя работа находится на лабораторной стадии, она демонстрирует новую основу для будущих сенсорных технологий. Подход не заменяет существующие, а дополняет арсенал инструментов квантовой метрологии.

Технологии, основанные на этом принципе, могут привести к созданию сверхчувствительных датчиков для навигации в условиях отсутствия GPS — например, на подводных лодках или в космосе, — а также для медицинской визуализации, изучения гравитационных волн и поиска темной материи.