Мозг управляет множеством функций: движением, восприятием, памятью, речью. И если из-за болезни или травмы его работа нарушается и требуется операция, то важно точно понимать, где проходит граница между пораженной областью и здоровыми участками.

Особое внимание уделяют зонам, связанным с речью, так как их точное расположение индивидуально и его нельзя определить только по анатомии. Чтобы найти эти области и избежать их повреждения, проводят языковое картирование. Оно помогает понять, какие области мозга у конкретного человека отвечают за речь. Обычно для этого используют функциональную МРТ (фМРТ): она показывает активность мозга во время речевых задач, но делает это косвенно — по изменениям концентрации веществ в кровотоке. И если у пациента нарушено кровоснабжение, то результаты могут искажаться.

Команда Центра языка и мозга ВШЭ решила проверить, можно ли сделать языковое картирование точнее. Для этого они выбрали магнитоэнцефалографию (МЭГ) — метод, который улавливает слабые магнитные поля, возникающие при работе нейронов. В отличие от фМРТ, МЭГ позволяет измерять активность мозга напрямую и отслеживать изменения с точностью до миллисекунд. Исследование опубликовано в журнале European Journal of Neuroscience.

Но подобрать задание для такого эксперимента непросто: оно должно задействовать речевые процессы и при этом подходить для записи с МЭГ. Ученые решили использовать задачу на завершение предложений, которую ранее разработали и проверили исследователи из Центра языка и мозга ВШЭ. В ней участники читают короткие предложения с пропущенным последним словом и дополняют его вслух подходящим по смыслу и форме словом. Задание задействует все звенья языковой системы — от понимания смысла до произнесения слов. Для работы с МЭГ его адаптировали технически: изменили порядок и длительность предъявления стимулов, чтобы точно зафиксировать активность мозга в нужные моменты.

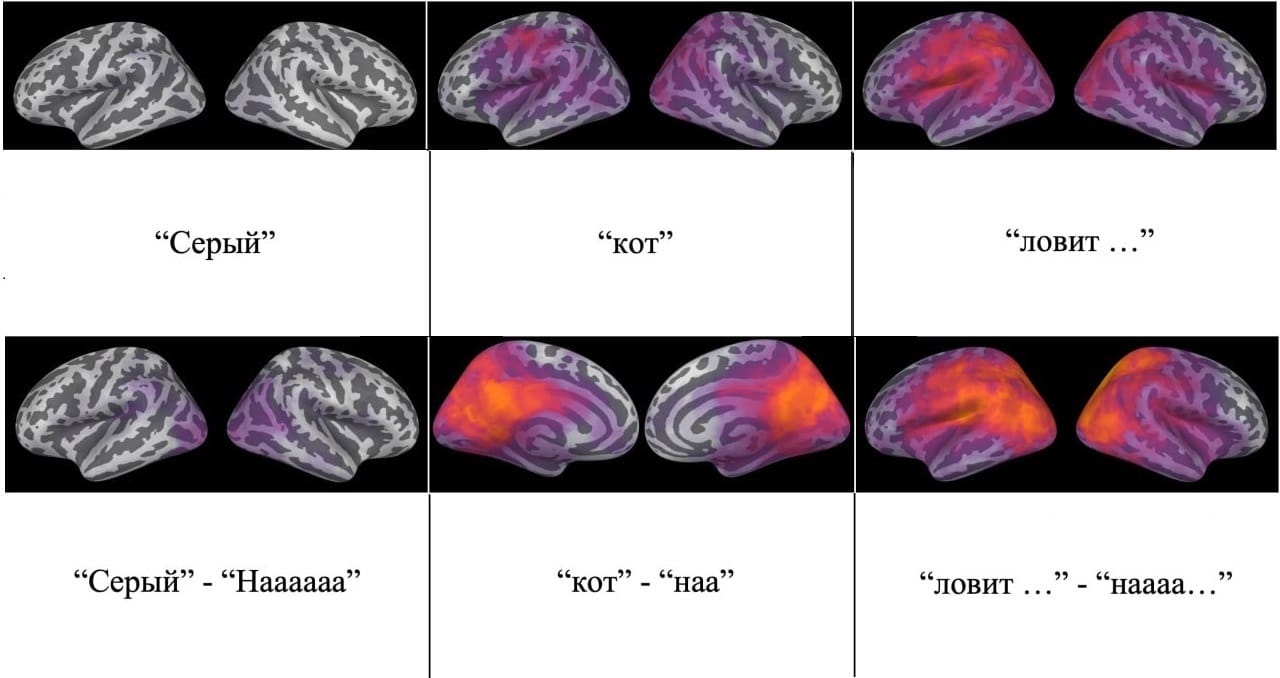

В исследовании участвовал 21 здоровый носитель русского языка. Пока они читали и произносили слова, прибор фиксировал активность их мозга в диапазоне бета-волн (17–25 герц) — частот, связанных с речевой обработкой. Чтобы убедиться, что сигналы действительно отражают языковую работу, исследователи добавили два контрольных режима: пассивный (просто смотреть на экран) и активный (повторять простые слоги вроде «ло-ло-ло»). Сравнение показало, что активный контроль помогает полнее отделить собственно языковую активность от фоновой, не связанной с речью.

Анализ данных подтвердил, что при выполнении задания активируются классические речевые зоны левого полушария — височные и лобные области, включая участки, отвечающие за понимание и формулировку речи. Активность этих областей нарастала по мере того, как участники продвигались по предложению: сначала включались зоны, связанные с чтением и смыслом, а затем участки, управляющие речевым планированием и артикуляцией.

Несмотря на индивидуальные различия между участниками, общая картина совпала с данными предыдущих исследований. Это значит, что русская версия задачи на дополнение предложений может использоваться для языкового картирования с помощью МЭГ, а активный контроль делает результаты стабильнее и ближе к клинической практике.

«Мы показали, что с помощью МЭГ и задачи на завершение предложений можно не только увидеть, какие области мозга участвуют в речи, но и проследить, как их активность меняется во времени. Мы рассчитываем, что в будущем это поможет нейрохирургам точнее определять границы речевых зон и снижать риск потери речи при операциях», — поясняет один из авторов статьи, младший научный сотрудник Центра языка и мозга НИУ ВШЭ Мария Протопова.