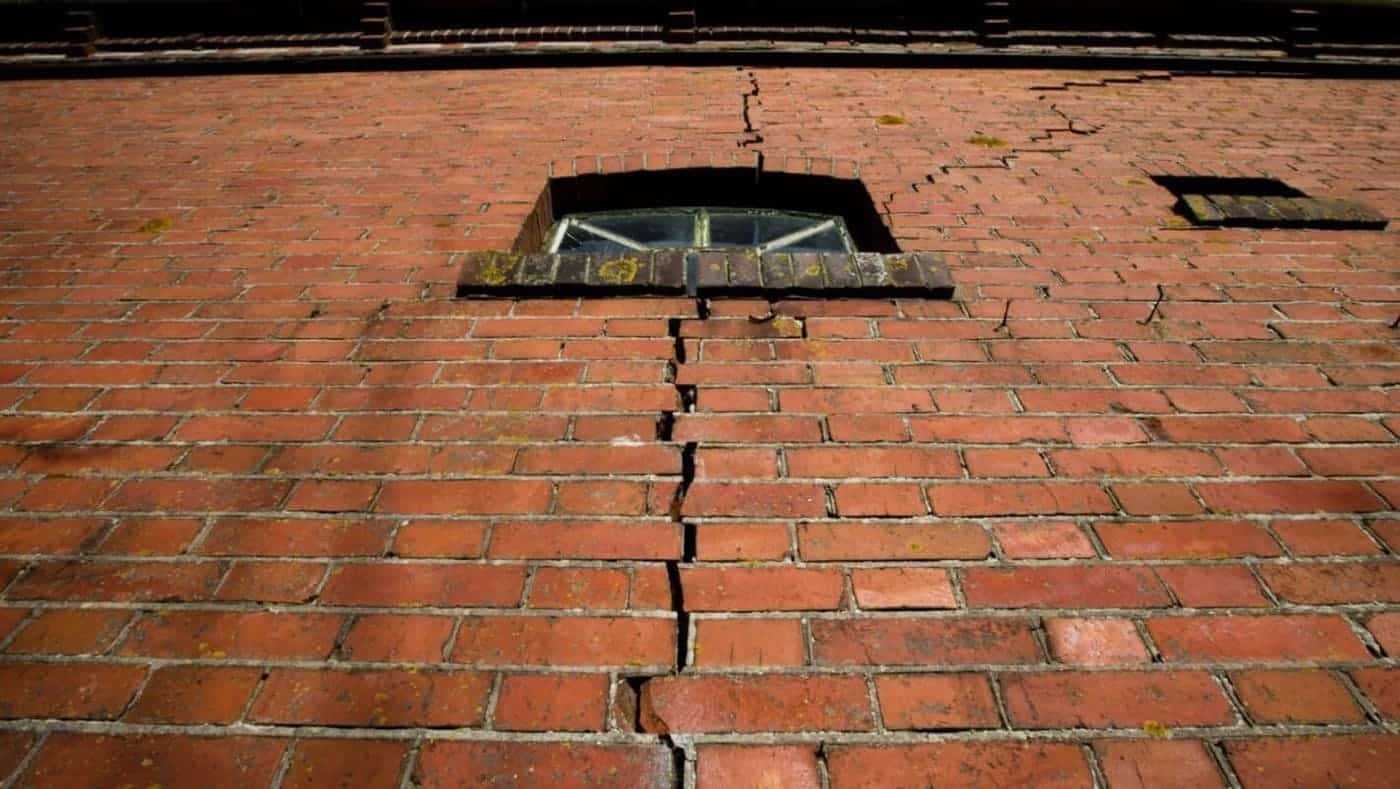

С 1990-х годов север Нидерландов, который до этого вообще не знавал землетрясений в обозримой геологической истории, внезапно начали потрясать подземные толчки. Они были довольно слабыми: магнитуда не превышала 3,6. Тем не менее этого хватало, чтобы в несущих стенах домов расползались трещины — местным строителям никогда не приходило в голову проектировать здания с расчетом на какую-либо сейсмичность.

В тех краях расположено крупное газовое месторождение Гронинген, его разрабатывают с 1960-х. Сейсмологи пришли к выводу, что именно это спровоцировало землетрясение: за десятки лет добычи давление в подземном резервуаре упало настолько, что это привело к перераспределению напряжений. В то же время было не очень понятно, как все-таки это землетрясение могло произойти даже в результате искусственно вызванных изменений.

После анализа образцов местных пород выяснилось, что у них есть, казалось бы, очень полезное с этой точки зрения свойство — они «скоростно усиливающиеся» (velocity-strengthening). Это значит, что при увеличении скорости смещения литосферных плит с такими породами сила трения между ними возрастает, а дальнейшее движение, по сути, блокируется. В итоге землетрясение фактически становится невозможным.

Исследователи из Утрехтского университета (Нидерланды) предложили возможное объяснение этому парадоксу. В недавней статье для издания Nature Communications они выразили мнение, что в случае Гронингена и других «невозможных» техногенных землетрясений они произошли на местах «заживших» разломов.

Как рассказали геологи, в земной коре скрываются древние трещины, которые за последние миллионы лет не испытывали никаких «беспокойств» и за время столь долгого тектонического бездействия «склеились», то есть контакты между разделенными когда-то породами стали довольно прочными. Из-за этого разлом сильнее сопротивляется давлению, и вместо того, чтобы мягко и постепенно деформироваться, породы до последнего упираются, пока в конце концов не «разрываются» с грохотом от накопленного напряжения.

Впрочем, есть и сравнительно оптимистичная деталь: компьютерное моделирование показало, что подобным образом неожиданное землетрясение на месте «заживления» разлома чаще всего происходит лишь однажды. Потом он снова становится «открытой раной», то есть породы возвращаются к своей изначальной податливости и смещаются под давлением размеренно.

Это означает, что стоит внимательнее отслеживать подобные «стабильные» и еще не проявившие себя разломы, особенно если над ними идет активная промышленная деятельность. Ученые советуют пристально наблюдать прежде всего за песчаником, известняком и доломитом — такие породы быстро «заживают».