Результаты опубликованы в журнале Scientific Reports. Моторный резонанс — это явление, при котором, когда человек наблюдает чужие движения, в его моторной коре возникает активность, как будто он сам двигается. Резонанс связан с работой зеркальных нейронов — особых клеток мозга, которые активны как при выполнении действий, так и при их наблюдении. Эти нейроны позволяют нам понимать чужие действия и учиться через подражание.

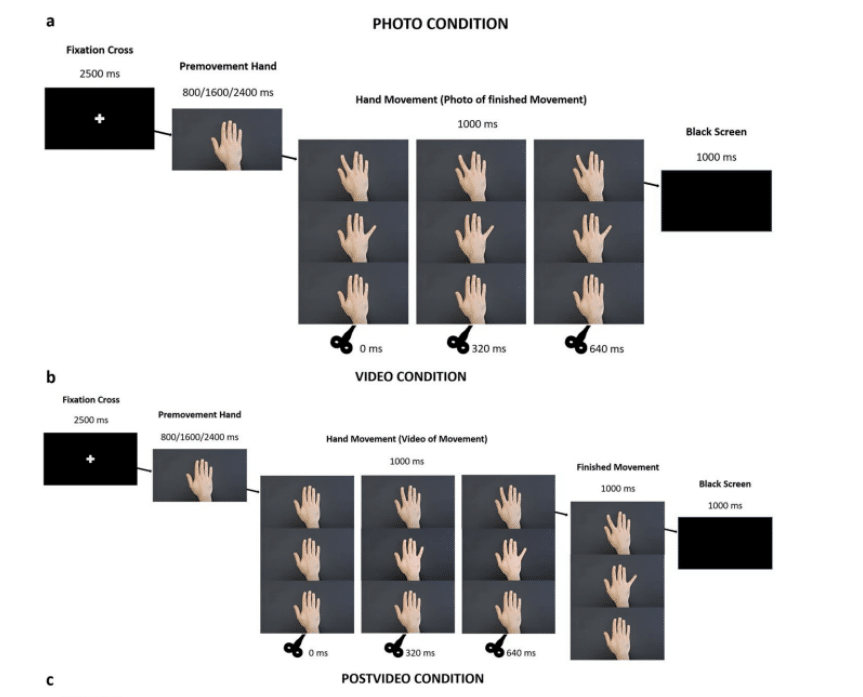

Новый эксперимент ученых из Центра нейроэкономики и когнитивных исследований НИУ ВШЭ и Лозаннского университетского госпиталя позволил определить, на каком этапе движения моторный отклик достигает максимума. В эксперименте участвовали 30 человек. Сначала им показывали фотографии движения пальцев, затем видеозапись этих движений и после этого — финальный кадр ролика.

Когда человек просто наблюдает за движением, его мозг может быть активен или неактивен — это внешне никак не проявляется. Мышцы при этом остаются в покое и никакие сигналы не регистрируются. Обычный электрод в такой ситуации ничего не заметит, ведь мышечной активности нет.

Чтобы обойти это ограничение, исследователи использовали ТМС — транскраниальную магнитную стимуляцию. С ее помощью они отправляли сигнал в мозг, тем самым подталкивая моторную кору дать отклик прибору. Это позволило проверить, насколько готов мозг к действию. Если человек глубоко вовлечен в наблюдаемое движение, то даже слабый импульс может вызвать сильную реакцию в нужной мышце. Если же человек, наоборот, не вовлечен, то ответ мозга будет слабым или вовсе отсутствовать. Таким образом, ТМС позволила буквально прощупать, насколько мозг готов включиться в движение, которое человек только наблюдает.

В исследовании стимуляцию применяли в разные моменты: сразу после начала движения, через 320 и через 640 миллисекунд. Участники эксперимента неподвижно смотрели на экран. В это время ученые считывали с мышц руки электрические сигналы, чтобы понять, насколько активно моторная кора реагирует на визуальный стимул. Самый выраженный сигнал от мышцы возникал не в момент действия на видео, а чуть позже, когда движение уже завершено, но еще свежо в памяти.

Именно в случае с просмотром финального кадра ролика (postvideo) активность усиливалась в нужной мышце, а в соседней, не участвующей в движении, наоборот, подавлялась. Такой ответ мозга напоминает то, как он управляет собственными движениями. В нейрофизиологии этот механизм известен как окружающее моторное торможение — он позволяет отключать ненужные мышцы, чтобы добиться точности.

«Наше главное открытие в том, что мозг запускает те же механизмы торможения, что и при реальных движениях, даже если человек просто наблюдает за действием. Это говорит о высокой включенности в чужое движение как свое на уровне связи мозга и мышц тела. Также это позволяет нам больше узнать о важности моторного резонанса для понимания движений», — отмечает один из авторов исследования, ведущий научный сотрудник Центра нейроэкономики и когнитивных исследований НИУ ВШЭ Маттео Феурра.

Полученные результаты могут быть полезны для нейрореабилитации, особенно при восстановлении точности движений после травм или инсульта. Они также подтверждают эффективность обучения через наблюдение, в том числе в спорте. А еще дают новое понимание того, как мы вживаемся в действия других, — возможно, именно такие механизмы лежат в основе эмпатии.

Исследование осуществлено в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ.