Органоиды — «мини-версии» человеческих органов, выращенные из стволовых клеток, позволяют ученым моделировать процессы, которые происходят при заболеваниях или воздействии лекарства. По сравнению с клетками, растущими плоским слоем на дне чашки Петри, трехмерная структура дает клеткам расти и взаимодействовать в условиях, более близких к условиям живой ткани. Между клетками формируется внеклеточный матрикс — сложная сеть из полисахаридов и белков. Он не только заселяет каждую клетку в определенную квартиру, но и предоставляет системы жизнеобеспечения, от канализации до своеобразного интернета. Увы, при этом рассматривать в микроскоп трехмерные структуры сложнее, потому что расположенные дальше от объектива части объекта «выпадают» из фокуса.

Традиционный метод — нарезать органоид на тонкие ломтики, окрасить их, а затем обработать изображения — долгий, трудоемкий и, естественно, разрушает объект наблюдения. Недеструктивная альтернатива такому подходу — фотоакустическая микроскопия. На образец воздействуют кратковременным, но мощным лазерным лучом, и в тканях, которые деформируются под его действием, возникают ультразвуковые колебания. Темные фрагменты поглощают излучение эффективнее, чем светлые, поэтому их колебания сильнее. Регистрируя исходящие ультразвуковые волны, можно получить картину распределения темных и светлых участков образца, не повреждая при этом сам органоид. У метода, однако, есть другая проблема — глубины изображения: чтобы получить трехмерную картинку, необходимо послойное сканирование, которое занимает много времени. Можно исследовать весь объем образца за один заход, но для этого нужна сложная, дорогая и громоздкая оптическая система, с помощью которой лазерное излучение распределяется по всему объему образца.

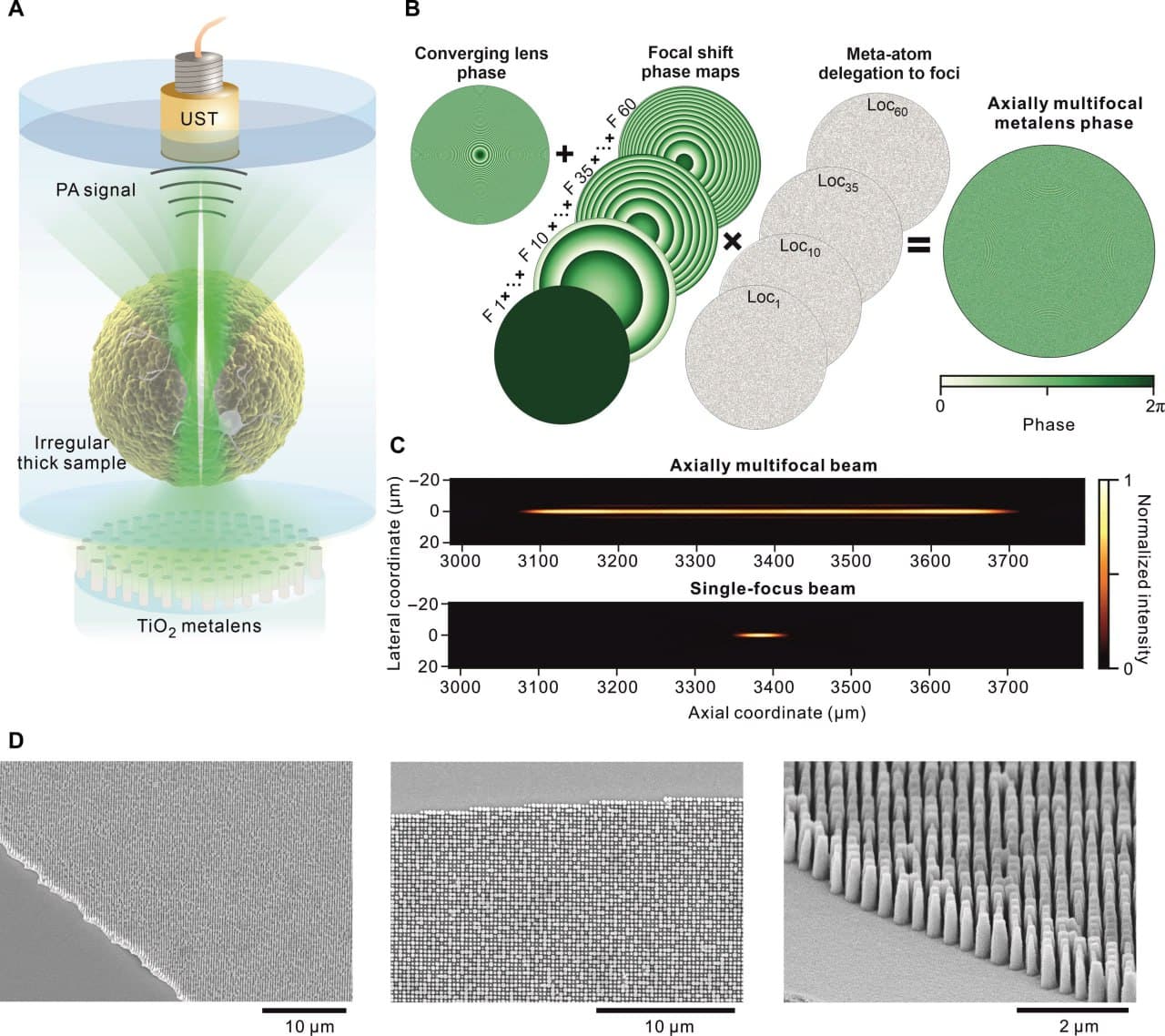

Ученые из МФТИ и Южной Кореи нашли способ заменить ее с помощью металинзы — массива (метаповерхности) вертикально ориентированных столбиков, размеры которых сопоставимы с длиной волны света. Эти цилиндрические столбики имеют фиксированную высоту, но разные диаметры и расположены с периодичностью, фиксированной размером элементарной ячейки каждого элемента массива. Приставка мета- в этом случае означает, что линза сделана на основе метаматериалов: композитов, которые, благодаря своей микроструктуре, проявляют свойства, не встречающиеся в природе. Например, они могут обладать отрицательным показателем преломления. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

Теоретическое обоснование существования таких материалов предложил советский ученый Виктор Веселаго еще в 1968 году, а в начале двухтысячных появились первые реальные образцы. В свою очередь, метаповерхности — двумерные сверхтонкие эквиваленты метаматериала, обладающие уникальными свойствами для контроля над распространением света.

«Каждый элемент массива определенным образом меняет траекторию и фазу излучения, проходящего через металинзу, — прокомментировал Александр Барулин, ведущий научный сотрудник лаборатории контролируемых оптических наноструктур МФТИ, — в результате получается луч, способный сфокусироваться в области шириной порядка двух микрометров и «глубиной» до полумиллиметра. Это в 13,5 раза больше, чем глубина изображения системы из оптических линз, а значит, нам не нужно получать длинную последовательность изображений на разных глубинах биообъекта — всю информацию мы получим за один раз. Кроме того, металинза очень компактна, ведь ее толщина составляет менее микрометра. Это имеет значение, если мы, например, хотим рассматривать создание переносных оптических систем для проведения подобных анализов вне лаборатории».

Чтобы создать металинзу, исследователи сперва рассчитали форму и расположение каждого столбика, а затем с помощью электронно-лучевой литографии выжгли в силиконе ряд углублений, получив таким образом форму для отливок. Потом форму заполнили полимерной смолой с частицами оксида титана и дождались застывания.

Далее готовую металинзу сравнили с системой из обычных и асферических линз. Фотоакустические изображения трехмерных объектов — наклонного углеродного волокна и фрагмента листа из углеродных волокон, полученные с помощью металинзы, отличались возможностью увидеть детали в более широком диапазоне сканирования.

( A – C ) PA-изображения двух наклоненных в осевом направлении углеродных волокон, закодированные по глубине, полученные с использованием (A) металинзы, (B) асферической линзы и (C) объектива. Буквы, показанные на (A), соответствуют профилям линий, показанным на рис. S13. Указанные значения расстояний соответствуют длине левого волокна, видимого на PA-изображениях. ( D – F ) PA-изображения наклоненного в осевом направлении углеродного листа, закодированные по глубине, полученные с использованием (D) металинзы, (E) асферической линзы и (F) объектива. Масштабная линейка: 500 мкм / © Science Advance

В этой работе ученые показали, что распределения нейромеланина в живых органоидах переднего и среднего человеческого мозга, рассчитанные по снимкам с использованием металинзы, соответветствуют полученным традиционно, с помощью гистологии.

( A ) PA MAP-изображение органоида переднего мозга, выращиваемого в течение 170 дней. ( B ) PA-изображение органоида переднего мозга с кодировкой глубины, где цвета представляют аксиальное положение нейромеланина. ( C ) PA-изображение поперечного сечения органоида переднего мозга. Верхнее изображение поперечного сечения соответствует красной пунктирной линии на (A). Нижнее PA-изображение поперечного сечения получено вдоль желтой пунктирной линии на (A). ( D ) BF-изображение органоида переднего мозга. Четыре стрелки на (A) и (D) указывают на одно и то же место. ( E ) 3D-рендеринг PA-изображения органоида переднего мозга. ( F ) Окрашивание органоида переднего мозга по Фонтана-Массону. Стрелки указывают на черные пигменты в органоиде переднего мозга. ( G ) PA MAP-изображение органоида среднего мозга, выращиваемого в течение 132 дней. ( H ) Кодированное по глубине PA-изображение органоида среднего мозга с цветами, представляющими аксиальное положение нейромеланина. ( I ) PA-изображение поперечного сечения. Верхнее изображение поперечного сечения соответствует красной пунктирной линии на (A). Нижнее PA-изображение поперечного сечения получено вдоль желтой пунктирной линии на (A). ( J ) BF-изображение органоида среднего мозга. ( K ) 3D-рендеринг PA-изображения органоида среднего мозга. ( L ) Окрашивание органоида среднего мозга по Фонтана-Массону. Стрелки указывают на черные пигменты в органоиде среднего мозга. Масштабная линейка: 500 мкм. au, условные единицы / © Science Advances

При этом за одно сканирование возможно получить объемное изображение нейромеланина в цельных органоидах. Более того, новый метод позволяет наблюдать изменения, происходящие в живых клетках, день за днем.

( A ) Наложенные изображения BF и PA органоида переднего мозга на 150-й день. ( B ) Наложенные изображения BF и PA органоидов среднего мозга на 132-й день. ( C ) Нормализованное содержание нейромеланина в органоидах мозга из (A) и (B). Содержание нейромеланина оценивается путем суммирования пикселей изображения PA, показывающих сигналы выше фонового шума, с высокой точностью. Планки погрешностей соответствуют вариациям содержания нейромеланина, вызванным снижением порогового значения в пределах стандартного отклонения фонового шума. ( D и E ) Наложенные изображения BF и PA органоидов переднего мозга на 170-й и 216-й день соответственно. ( F ) Нормализованное содержание нейромеланина в органоидах мозга из (A), (D) и (E). Масштабная линейка: 500 мкм / © Science Advance

«Потенциал нашего метода не ограничивается исследованием органоидов мозга и детектированием нейромеланина, — заключил Александр Барулин,— можно «увидеть» и другие вещества или биообъекты, поглощающие на длинах волн лазерного излучения, причем эти длины можно менять в пределах диапазона видимого света, это не влияет на способность металинзы создавать удлиненный фокус. Таким образом, наши результаты открывают путь для создания быстрых и портативных систем для усовершенствованных диагностических инструментов и платформ скрининга эффективности лекарственных средств на основе фотоакустической микроскопии».