В мире нанотехнологий свойства материалов кардинально меняются с уменьшением их размера. Поэтому способность создавать частицы с заранее определенным составом крайне важна. От точного соотношения золота и серебра, меди и вольфрама, или более экзотических комбинаций, зависят каталитическая активность, оптические и электронные свойства, а значит — и эффективность будущих устройств, от сенсоров до элементов памяти. Одним из самых чистых и гибких методов получения наночастиц является искровой разряд, который бьет между двумя электродами, испаряя с их поверхности микроскопическое количество металла. Этот металлический пар затем остывает и конденсируется в потоке инертного газа, образуя наночастицы. Метод не требует использования агрессивных химических реагентов. Однако до недавнего времени у него было существенное ограничение: эффективно и с высокой точностью смешивать можно было лишь два компонента. Попытки ввести третий электрод или использовать электроды из сплавов наталкивались на фундаментальные трудности с контролем итогового состава. Теоретические расчеты часто расходились с практическими результатами, а диапазон получаемых концентраций был узок.

Ученые из МФТИ решили подойти к этой проблеме с совершенно новой стороны. Их задачей было не просто усовершенствовать существующую технологию, а создать принципиально новую архитектуру генератора, которая позволила бы управлять испарением каждого компонента независимо и одновременно, обеспечивая их идеальное смешение на атомарном уровне. Так родилась концепция многоэлектродного генератора искрового разряда, ставшая сердцем их исследования. Результаты исследования, поддержанного грантом РНФ, опубликованы в журнале International Journal of Engineering.

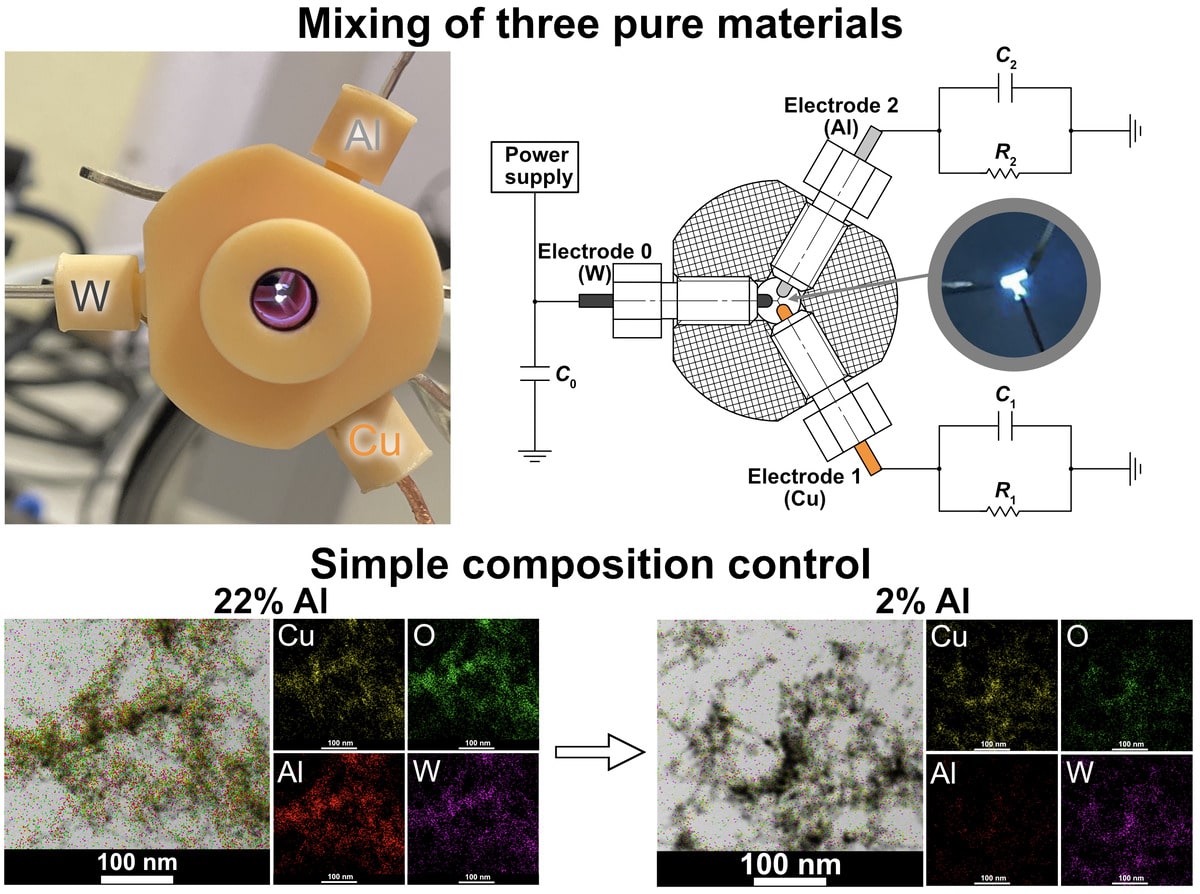

В отличие от классической схемы с двумя электродами, новая установка, разработанная физиками, напоминает миниатюрный реактор с несколькими независимыми источниками материала. В экспериментальной версии используются три электрода, расположенные под углом 120 градусов друг к другу. Один из них, центральный, сделан из вольфрама, а два других — из меди и алюминия.

Ключевая инновация заключается в электрической схеме. Вместо того чтобы разряжать один общий конденсатор, система использует большой накопительный конденсатор, который питает две независимые цепи, каждая со своим электродом. Управляя электрическими параметрами — сопротивлением и емкостью — в каждой из этих цепей, исследователи получили возможность ювелирно дозировать энергию, подаваемую на медный и алюминиевый электроды. Это, в свою очередь, позволило им с высочайшей точностью контролировать количество испаряемого металла с каждого из них. Два независимых искровых разряда происходят в непосредственной близости друг от друга, благодаря чему облака металлического пара из разных источников эффективно перемешиваются еще до начала процесса конденсации.

Чтобы доказать работоспособность и гибкость своего метода, коллектив провел серию экспериментов. С помощью комплекса современных аналитических методов, включая просвечивающую электронную микроскопию высокого разрешения и энергодисперсионную рентгеновскую спектроскопию, они детально изучили полученные наночастицы.

Анализ показал, что средний размер частиц составляет около 27 нанометров, причем каждая из них представляет собой агломерат из крошечных атомных кластеров размером менее 2 нанометров. Важнейшим открытием стало то, что частицы имели высокую степень аморфности, то есть атомы вольфрама, меди и алюминия в них были перемешаны хаотично, а не образовывали отдельные кристаллические структуры. Это прямое свидетельство чрезвычайно эффективного смешения компонентов. Но главным триумфом стала демонстрация беспрецедентного контроля над составом. В одном из экспериментов, просто увеличив в десять раз сопротивление в цепи алюминиевого электрода, ученые смогли уменьшить долю алюминия в итоговых наночастицах в 11 раз — с 22% до 2%. Это равносильно возможности поворотом одной ручки на приборе изменять фундаментальный состав получаемого нановещества.

Мохаммад Реза Горбани Фард, сотрудник лаборатории печатной и кремниевой микроэлектроники МФТИ, прокомментировал: «Мы, по сути, создали нано-конструктор. Наша установка позволяет не просто смешать большинство металлов, например, вольфрам, медь и алюминий, но и точно задать пропорцию, сказав: «хочу материал, в котором будет 55% вольфрама, 43% меди и всего 2% алюминия». И генератор это сделает. Предыдущие методы давали очень ограниченный контроль, особенно при работе с тремя компонентами. Наш подход снимает эти ограничения, позволяя синтезировать материалы в широчайшем диапазоне составов».

В работе ученым удалось перейти от единого разрядного процесса к системе из нескольких независимых, но пространственно совмещенных синтезов. Это не только решает проблему контроля состава для трех и более элементов, но и преодолевает ограничения для двухкомпонентных систем, где ранее было невозможно получить некоторые пропорции металлов. Генератор из МФТИ позволяет покрыть весь спектр концентраций от 0 до 100% для смешиваемых материалов, обеспечивая невиданную ранее гибкость. Более того, ученые показали, что их метод универсален и работает даже в том случае, если один из электродов изготовлен не из чистого металла, а из сложного сплава, что еще больше расширяет палитру доступных для синтеза наноматериалов.

Возможности практического применения новой технологии огромны. В катализе, где даже сотые доли процента примеси могут в разы изменить активность вещества, новый генератор позволит создавать катализаторы с идеально подобранным составом. В электронике — разрабатывать новые виды проводящих чернил, сенсоров и элементов с уникальными оптическими и магнитными свойствами. В биомедицине — конструировать наночастицы для целевой доставки лекарств или контрастные агенты для диагностики, где элементный состав определяет их поведение в организме. Эта работа вносит значительный вклад и в фундаментальную науку, предоставляя исследователям инструмент для изучения того, как свойства вещества зависят от его состава на наноуровне.

Исследование открывает новые горизонты для дальнейшей работы. Ученые планируют масштабировать установку, добавляя еще больше электродов для создания еще более сложных композитных наночастиц. Кроме того, полученные аморфные частицы можно подвергать дальнейшей обработке, например, спеканию, чтобы формировать из них упорядоченные структуры, такие как «ядро-оболочка» или так называемые частицы Януса, у которых две стороны имеют разный состав и свойства. Это открывает дорогу к созданию наноматериалов со сложной архитектурой и многофункциональными возможностями.