Скирмионы — это математическое описание вихреобразных структур, которое помогает описывать и изучать взаимодействие элементарных частиц. За последние годы этот теоретический концепт подтвердили экспериментами, и ученые продолжают исследования свойств этих квазичастиц.

Для работы со скирмионами физики создали на поверхности золота тонкие бороздки в форме двух повернутых относительно друг друга шестиугольников методом литографии. Затем на готовую структуру направляли излучение и наблюдали за процессами в ней с помощью различных методов электронной микроскопии.

В каждом из шестиугольников свет провзаимодействовал с электронами на поверхности золота и сформировал скирмион. Два шестиугольника сформировали два скирмионных поля, вступившие во взаимодействия.

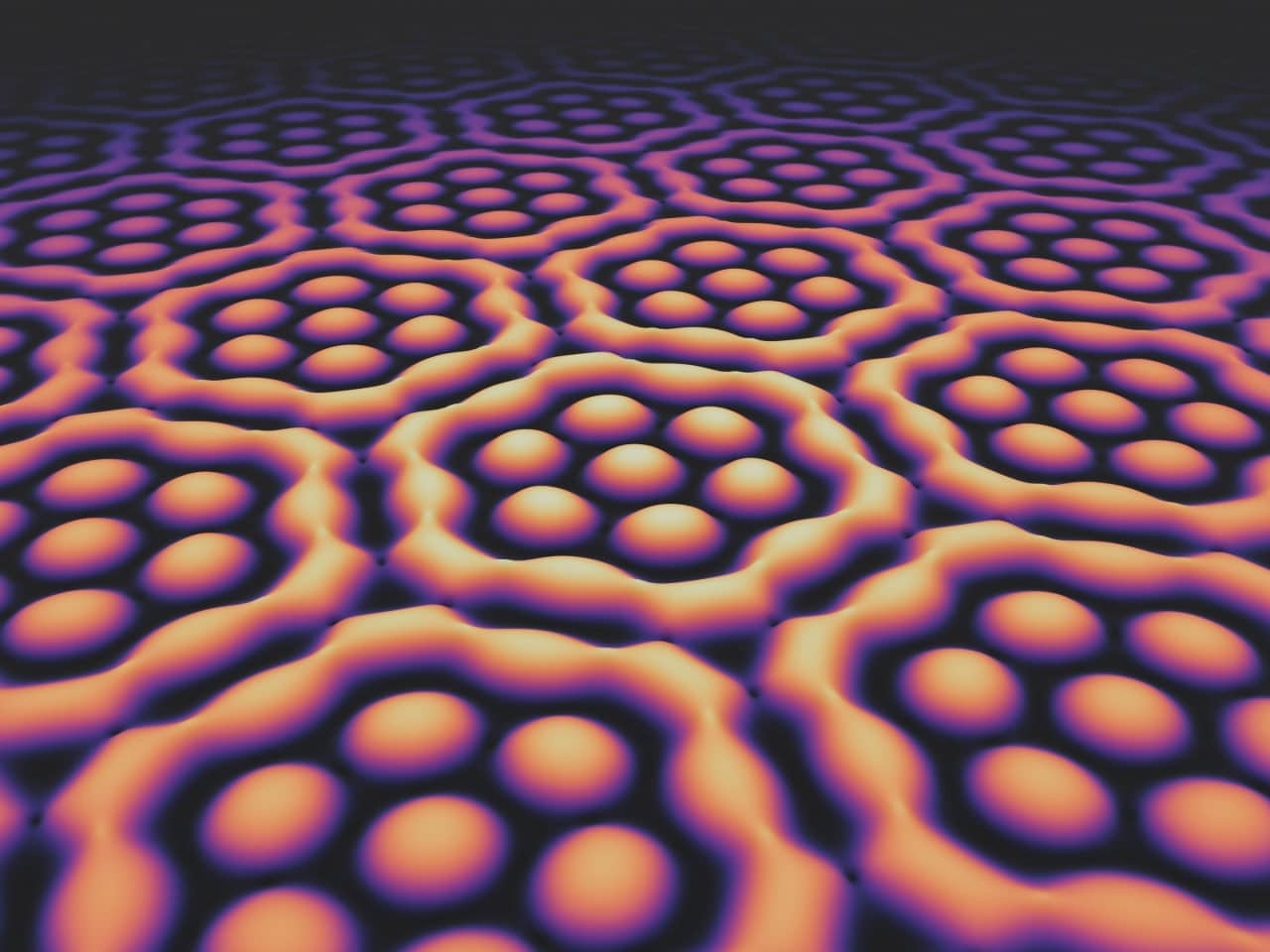

В результате интерференции двух скирмионных полей сформировались скирмионные мешки. Это своего рода матрешка. Такой мешок состоит из нескольких скирмионов, находящихся внутри одного большого скирмиона.

Неожиданно для самих себя ученые смогли управлять количеством скирмионов внутри мешков, изменяя степень скручивания световых полей относительно друг друга. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Physics.

Полученные конфигурации световых полей обычно в природе не встречаются. На этом этапе их исследование — фундаментальная наука. Тем не менее созданные светом скирмионы демонстрируют необычные свойства, что вдохновляет ученых на поиск возможных технических применений. Используемая в экспериментах золотая поверхность может и не подойти для практических задач, но сама концепция имеет перспективы.

«Если кто-то найдет подходящий материал, нашу идею можно будет использовать в микроскопии. Мы смогли бы достичь разрешения, невозможного при обычных условиях из-за ограничений, связанных с длиной волны света», — сказал профессор Харальд Гиссен (Harald Giessen).