Мы живем в эпоху, когда величайшее медицинское открытие XX века теряет свою силу. Антибиотики, спасшие сотни миллионов жизней, отступают под натиском невидимого врага — бактериальной устойчивости. По оценкам экспертов, в ближайшие 25 лет супербактерии могут унести до 40 миллионов. Пока человечество не осознает масштаб угрозы, она продолжает неуклонно расти.

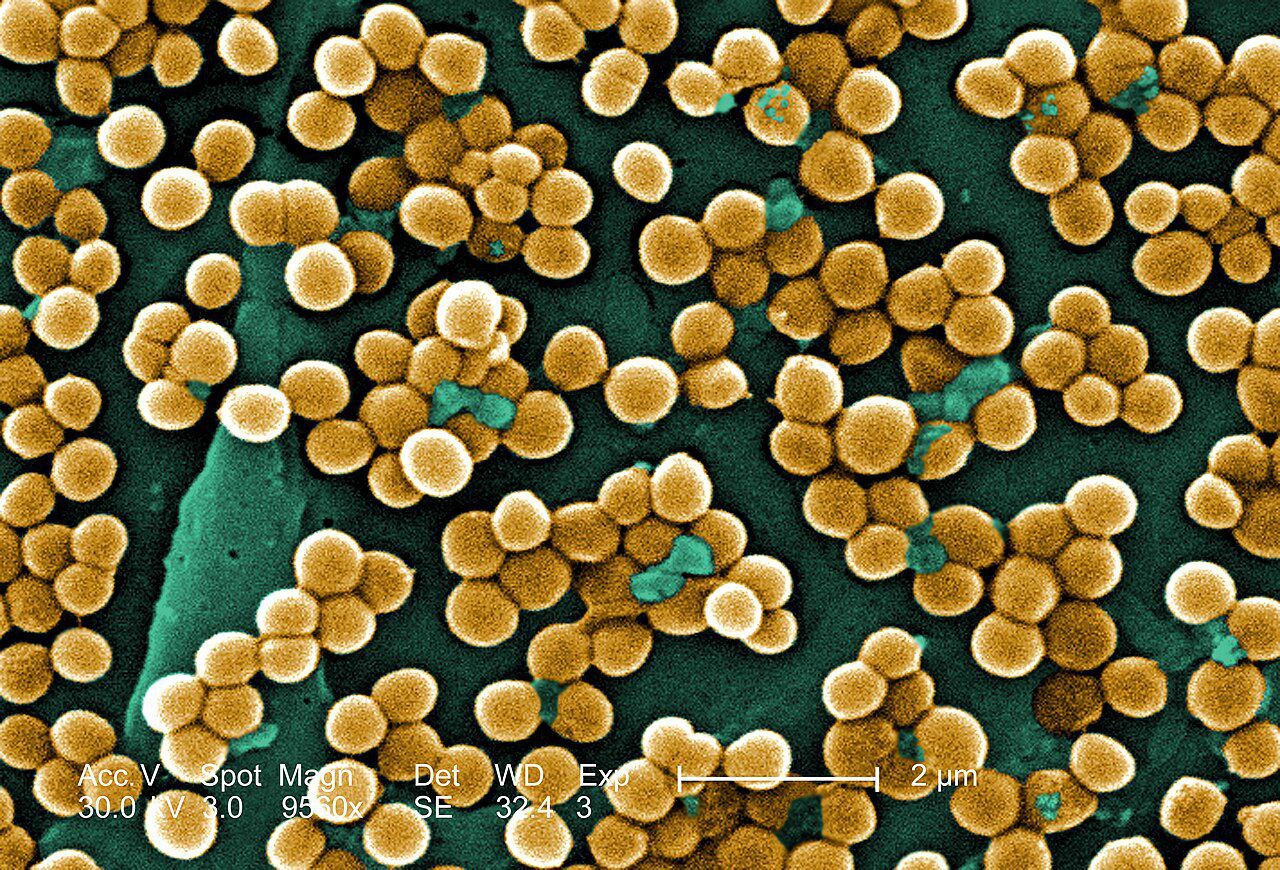

Чтобы понять, почему антибиотики перестают действовать, нужно знать, как они работают. Большинство препаратов находят в бактериальной клетке конкретную мишень — например, нарушают строительство клеточной стенки или блокируют жизненно важные процессы. Но бактерии постоянно изменяются, обмениваются генами устойчивости и находят новые способы защиты. Когда бактерия меняет форму своей мишени, антибиотик перестает ее «узнавать» и становится бесполезным. Так рождаются супербактерии, против которых современная медицина часто бессильна.

В этой ситуации особое значение приобретают пептидные антибиотики — сложные молекулы, чья структура повторяет строение природных соединений. Изначально такие молекулы обнаружили в живых организмах — многие бактерии, грибы и животные производят короткие белковые цепочки (пептиды) для защиты от микробов. В отличие от традиционных препаратов, которые действуют точечно, пептидные антибиотики нарушают фундаментальные структуры бактериальной клетки. Они способны разрушать внешнюю защитную оболочку микроба, что приводит к его гибели. Этот механизм действия особенно важен в самых тяжелых случаях, когда обычные антибиотики бессильны: при заражении крови, пневмонии, инфекциях у пациентов с ослабленным иммунитетом.

Однако и к этим мощным препаратам бактерии постепенно вырабатывают устойчивость. Микроорганизмы научились производить специальные ферменты, способные разрушать молекулы пептидных антибиотиков. Эта способность бактерий к адаптации заставляет ученых искать новые подходы к созданию лекарственных средств.

Что, если бы антибиотик мог стать невидимкой для систем защиты бактерий? Эта идея лежит в основе создания «зеркальных» версий антибиотиков, и она работает благодаря фундаментальному свойству молекул — хиральности. Многие молекулы, включая антибиотики, существуют в виде энантиомеров — пар «зеркальных двойников». Такие химические соединения имеют одинаковый химический состав, но разную пространственную организацию, подобно тому как левая и правая руки — зеркальные отражения, но они не взаимозаменяемы.

Ключевой принцип заключается в следующем: ферменты бактерий, ответственные за уничтожение антибиотиков, настроены на распознавание определенной пространственной структуры молекулы. Если бактерии научились обезвреживать «левую» версию антибиотика, то его «правая» зеркальная копия останется для них невидимой. Ферменты просто не смогут с ней взаимодействовать — механизм защиты окажется бесполезным.

К чистоте таких препаратов предъявляются особые требования: они не должны содержать примеси обычных молекул. Такие примеси в лучшем случае будут оказывать на организм дополнительную химическую нагрузку, а в худшем — приводить к нежелательным побочным эффектам.

Ученые Пермского Политеха провели исследование, чтобы найти лучший способ разделения «зеркальных» молекул для антибиотиков нового поколения. Они целенаправленно тестировали и сравнивали четыре различные системы, специально разработанные для разделения «зеркальных» молекул. Каждая из протестированных систем представляет собой металлическую колонку, содержащую особый наполнитель на основе соединений, способных распознавать и разделять левые и правые версии молекул. Эти системы, произведенные европейскими компаниями, ранее не сравнивались между собой в российских лабораториях. Статья опубликована в сборнике материалов межвузовской научно-практической конференции «Химия. Экология. Урбанистика», том 1 (Пермь, 2025 год).

В экспериментах через колонки пропускали растворы аминокислот — основных компонентов будущих антибиотиков. Разные «зеркальные» версии молекул проходили через наполнитель с разной скоростью, что позволяло их эффективно разделять. Этот метод открывает возможность контролировать чистоту лекарственных препаратов, что особенно важно для создания антибиотиков, которые бактерии не смогут распознать.

В ходе испытаний ученые обнаружили, что разные колонки лучше справляются с разными аминокислотами.

— Taurine-QN показала низкую эффективность для большинства аминокислот. АК-56 эффективно разделяла полярные аминокислоты — серин и аспарагиновую кислоту. Это особенно важно, поскольку L-форма серина необходима для построения тканей, а D-форма влияет на процессы обучения. Аналогично, L-форма аспарагиновой кислоты участвует в энергообмене, тогда как ее D-форма может нарушать гормональный баланс, — отмечает доцент кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ, кандидат химических наук Леонид Аснин.

Chiral WCX-WAX успешно разделяла ароматические аминокислоты, например, фенилаланин: его L-форма служит основой для производства «гормона удовольствия» дофамина, а D-форма может быть опасна для организма.

— На АК-59 нам удалось достичь полного разделения энантиомеров всех исследованных аминокислот. При этом время анализа не превышало 10 минут, что критически важно для технологических процессов, — комментирует один из авторов работы, студентка кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ Юлия Дмитриева.

Исследование пермских ученых позволит усовершенствовать и оптимизировать метод контроля качества фармацевтических препаратов. Это поможет создавать пептидные антибиотики, которые бактерии не распознают, улучшать действенность существующих лекарств и снижать их побочные эффекты.