Катализатор в топливном элементе работает как наноразмерный «координатор», ускоряющий химические реакции, в ходе которых и вырабатывается электричество. Без катализаторов процесс выработки электричества протекал бы слишком медленно для практического применения.

Исследователи лаборатории «Наноструктурные материалы для электрохимической энергетики» ЮФУ совершили значительный шаг в разработке топливных элементов с более высокими качественными показателями. В ходе комплексного изучения механизмов деградации биметаллических катализаторов на основе платины и меди ученые не только выявили ключевые факторы стабильности в условиях, приближенных к эксплуатационным, но и создали материал с рекордными характеристиками. Так, разработанный катализатор демонстрирует в 5,5 раз более высокую активность, чем у коммерческого аналога. При этом после 30 000 циклов тестирования материал сохранил 67% исходной эффективности, что соответствует мировым стандартам.

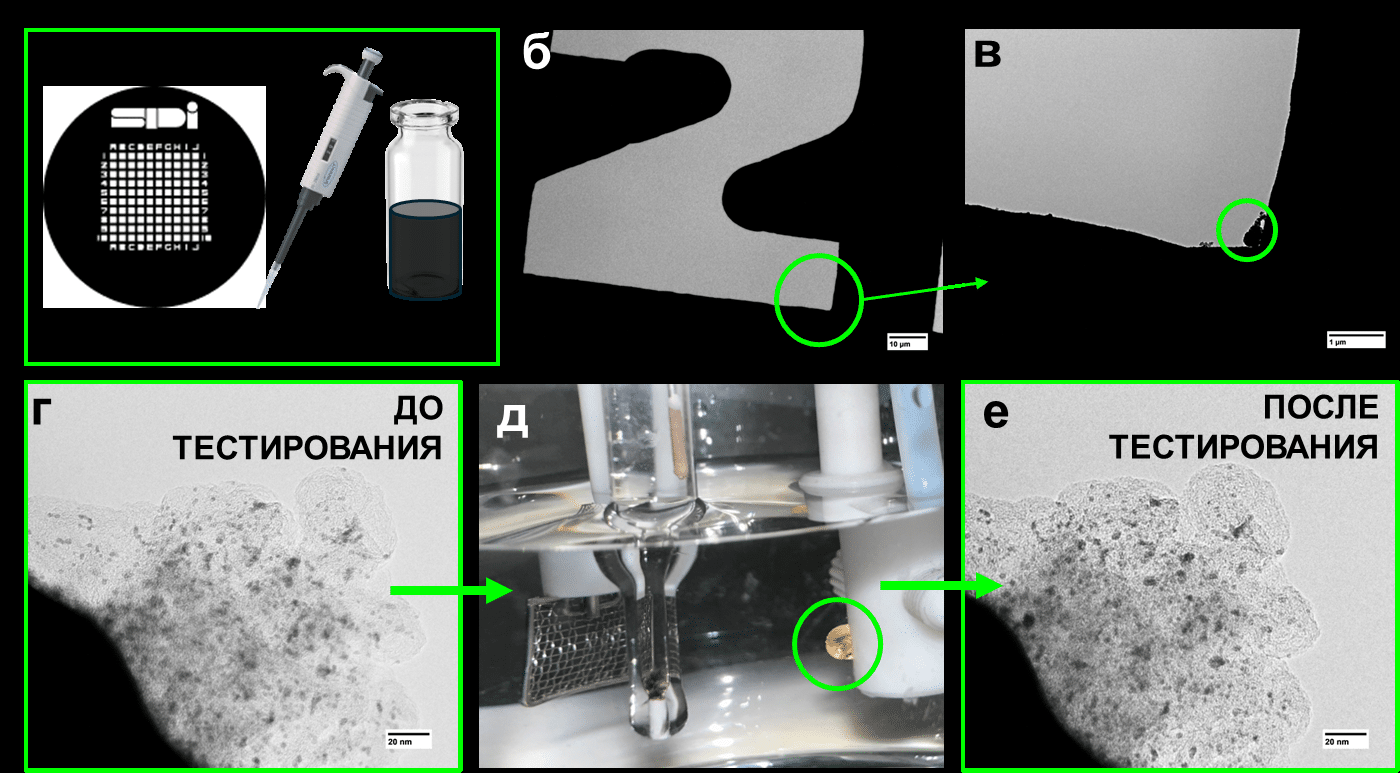

Ключом к успеху стало применение уникального метода IL-TEM [просвечивающей электронной микроскопии с идентичным расположением участков], реализованного на базе ЦКП ЮФУ «Высокоразрешенная электронная микроскопия» ведущим инженером Ильей Панковым. Это своеобразная «машина времени» для наномира, которая позволяет буквально увидеть, как изменяется каждая наночастица катализатора в процессе работы. Так, с помощью микроскопа JEOL JEM-F200 ученые получили данные о распределении наночастиц на углеродной подложке до и после электрохимических испытаний (Рисунок 1).

«В этой работе, в дополнение к методу IL-TEM, также была применена передовая технология «визуализации вторичных электронов» (Secondary Electron Imaging, SEI). Этот метод позволяет получить высоко детализированную картину поверхности и обнаружить даже минимальные морфологические изменения образца», – отметил ведущий инженер Илья Панков.

С помощью IL-TEM-метода ученые ЮФУ впервые детально проследили, как меняется микроструктура катализатора в процессе трех методик тестирования. Такой подход наглядно показал, что в разных условиях преобладают разные механизмы деградации. При этом средний размер наночастиц PtCu изменялся не более чем на 0,4 нм, что объясняет высокую стабильность материала (Рисунок 2).

«Мы провели сбор и анализ опубликованных исследований по теме применения IL-TEM подхода к оценке деградации сложных каталитических систем и выявили, что отсутствует систематизация данных. Исследователи используют различные условия тестирования, что затрудняет сопоставление полученных результатов между разными группами. Так же в работах используется не более двух методик тестирования для одного образца, что на наш взгляд, является недостаточным для аттестации характеристик каталитических систем», — отметила младший научный сотрудник Ангелина Павлец.

Почему это так важно? Современные топливные элементы сталкиваются с двумя ключевыми проблемами — высокой стоимостью платиновых катализаторов и их постепенной деградацией. Решение, предложенное командой ЮФУ, позволяет снизить содержание драгоценного металла за счет легирования медью и одновременно повысить долговечность каталитической системы.

Разработанный катализатор испытали в условиях, приближенных к реальным, с помощью трех различных методик ускоренных стресс-тестов, имитирующих реальные условия эксплуатации.

«Наиболее устойчивым материал оказался в стандартном каталитическом протоколе, соответствующий стационарной работе устройства, где основной механизм деградации — растворение наночастиц без последующего переосаждения», — уточнила младший научный сотрудник Елизавета Могучих.

Одним из соавторов публикации стала студентка химического факультета, лаборант-исследователь Яна Астравух, которая впервые приняла участие в таком масштабном исследовании:

«Для меня участие в этом проекте стало уникальной возможностью погрузиться в мир современных научных исследований, соединяющий электрохимические испытаний и просвечивающую электронную микроскопию – это совершенно новый уровень понимания процессов, происходящих на наноразмерном уровне».

Результаты исследования опубликованы в престижном международном журнале в области электрохимии Electrochimica Acta (Q1, импакт-фактор 6.6).

«Мы надеемся, что представленные нами результаты преобразования микроструктуры сложной каталитической системы будут способствовать развитию этой области и призовут ученых всесторонне изучать объекты, в том числе с применением нескольких методик тестирования в сочетании с оценкой одних и тех же локальных участков катализатора до и после испытаний», — подытожила ведущий научный сотрудник, руководитель лаборатории Анастасия Алексеенко.

Исследование выполнено в рамках проекта «Повышение долговечности электрокатализаторов для топливных элементов посредством направленной модификации углеродных носителей с учетом механизма деградации материалов в процессе их функционирования» Российского научного фонда выполняющегося в ЮФУ под руководством Алексеенко А.А. Проект направлен на выяснение динамики и механизмов реорганизации микроструктуры электрокатализаторов, происходящих в процессе их функционирования в различных условиях для определения причин деградации материалов и прогнозирования способов повышения их стабильности.