Работа опубликована в журнале Physical Review Materials. Мир готовится к переходу на стандарты связи шестого поколения (6G) и терагерцовые (ТГц) технологии больше внедряются в медицину и системы безопасности. Из-за этого возникает проблема нового типа загрязнения — электромагнитного «тумана» в ТГц-диапазоне. Традиционные методы экранирования работают как глухая стена: они полностью блокируют излучение без возможности управления. Для сложных адаптивных систем требуется не стена, а «умное окно», способное открываться и закрываться по необходимости.

Авторы исследования нашли решение: тонкие пленки из максенов динамически изменяют свои экранирующие свойства. Применение технологии варьируется от создания каналов связи «по требованию» в сетях 6G до разработки высокочувствительных детекторов и адаптивных камуфляжных покрытий.

«Новизна исследования заключается в переходе от пассивной защиты к активному управлению,— рассказывает Мария Бурданова, один из ключевых авторов исследования, старший научный сотрудник Центра фотоники и двумерных материалов МФТИ и ИОФ РАН.— Мы не просто создали эффективный щит, мы разработали механизмы, позволяющие изменять его свойства в реальном времени, адаптируя материал к текущим задачам».

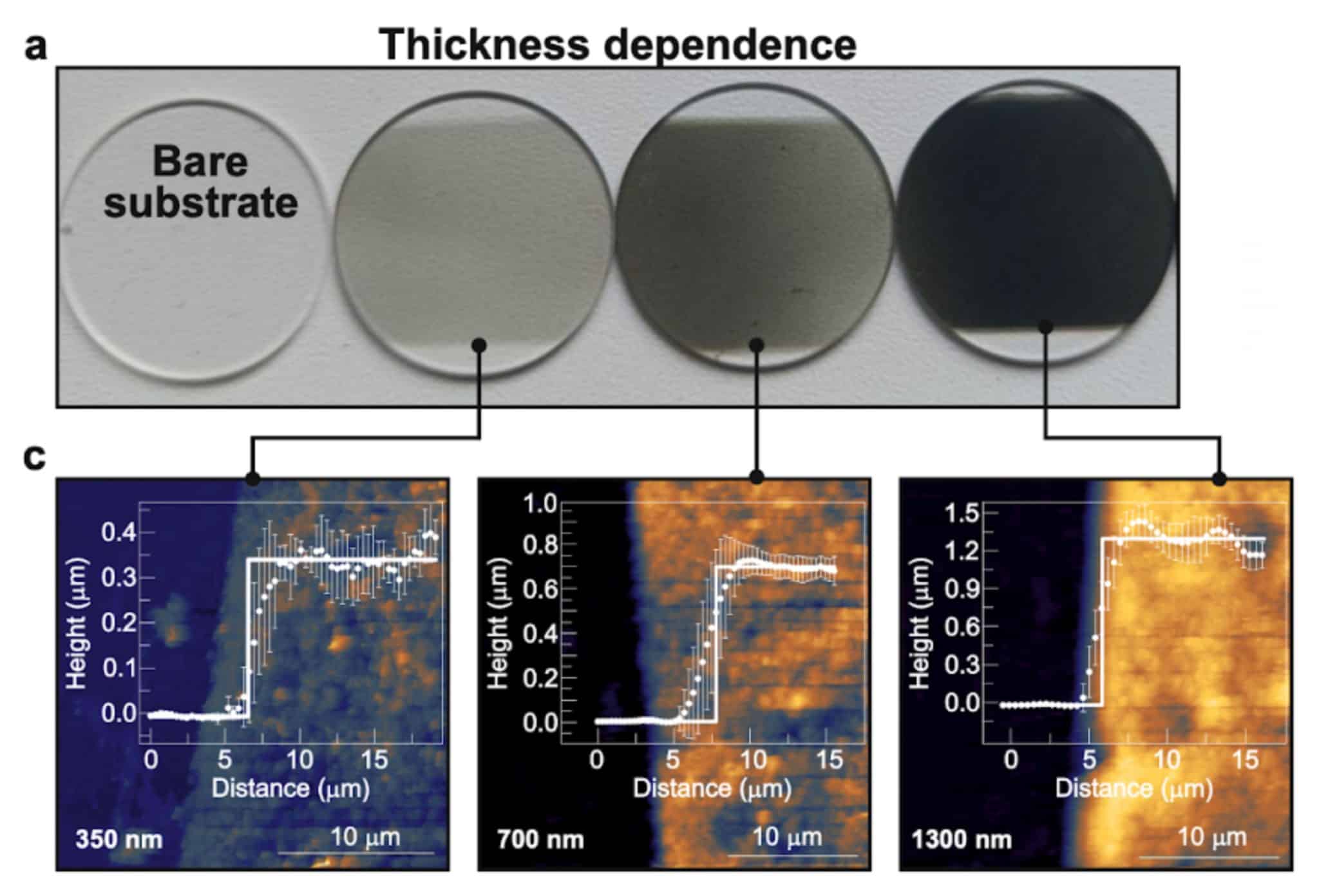

Максены — семейство двумерных материалов, сочетающих высокую металлическую проводимость с легкостью и гибкостью. Карбид титана (Ti₃C₂Tₓ), эффективно поглощающий ТГц-излучение, использовался в исследовании. Однако его оптические свойства оставались неизменными. Физики разработали два взаимодополняющих подхода к управлению поглощением разработанных пленок.

Первый способ — электрохимический — подобен технологии «умного стекла». Ученые интегрировали пленку в прозрачную ячейку с ионной жидкостью. При подаче напряжения (до +2 Вольт) ионы перераспределяются, значительно увеличивая концентрацию носителей заряда в материале. Это позволяет плавно регулировать поглощение материала аналогично изменению затемнения в современных электрохромных окнах. Эффективность экранирования возрастает более чем в 1,5 раза, достигая показателя 40 000 дБ г⁻¹ см², что в восемь раз выше, чем у графена. Это дает возможность переключать материал из полупрозрачного состояния в режим максимальной защиты.

Второй подход обеспечивает сверхбыстрое управление. Ученые облучали пленку ультракороткими фемтосекундными лазерными импульсами и обнаружили контринтуитивный эффект — отрицательную фотопроводимость.

«В большинстве полупроводников свет увеличивает проводимость. Но в металлических системах, таких как максены, оптическое возбуждение быстро «разогревает» электроны и кристаллическую решетку. Это приводит к увеличению рассеяния электронов и, как следствие, к снижению проводимости»,— поясняет Максим Пауков, соавтор работы и сотрудник Центра фотоники и двумерных материалов МФТИ.

В результате под воздействием света материал временно становится более прозрачным для ТГц-излучения. Этот процесс происходит за пикосекунды (триллионные доли секунды) и полностью обратим.

«Электрический контроль требует нескольких секунд из-за медленной диффузии ионов, тогда как оптический срабатывает мгновенно. Это позволяет нам на короткое время „открыть окно” в непроницаемом экране для сеанса связи и тут же его закрыть»,— добавляет Максим Пауков.

Сочетание медленной, но глубокой электрической настройки и сверхбыстрого оптического переключения делает пленки Ti₃C₂Tₓ идеальной платформой для нового поколения ТГц-устройств.

«Мы показали, что максены — не просто материал для экранирования, а многофункциональная платформа для управления электромагнитным спектром терагерцового диапазона частот,— заключает Мария Бурданова.— Это важный шаг к созданию адаптивных терагерцовых устройств будущего».

В исследовании вместе с учеными из Центра фотоники и двумерных материалов МФТИ принимали участие их коллеги из Института общей физики им. А. М. Прохорова РАН, Института физики твердого тела РАН, Сколтеха, Института катализа им. Г. К. Борескова СО РАН, Столичного педагогического университета и Пекинской ключевой лаборатории метаматериалов и устройств (Китай).

Центр фотоники и двумерных материалов МФТИ — это хаб инновационных исследований мирового уровня, где наука превращается в технологии и решения для бизнеса и общества. Центр основан в 2016 году и объединяет 10 лабораторий, ориентированных на опережающие исследования с применением в промышленности и высокотехнологичных отраслях, включая энергетику, нефтегазохимическую сферу, телекоммуникации, IT, медицину и другие индустрии.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда.