Работу опубликовали в журнале BMC Infectious Diseases. Mycoplasma pneumoniae — одна из самых маленьких самовоспроизводящихся и не имеющих клеточной стенки бактерий, которая может вызывать респираторные инфекции, передающиеся воздушно-капельным путем. При этом заболевании отмечается высокая частота вирусных коинфекций, которые могут осложнять течение болезни.

Симптомы инфекции сильно варьируются: от неспецифических проявлений в верхних дыхательных путях до атипичной пневмонии. Климатические факторы, такие как температура и влажность, могут способствовать сезонным колебаниям уровня заболеваемости. Количество выявленных случаев обычно увеличивается с конца лета до ранней весны с пиком зимой. Вспышки заболеваний происходят во всем мире каждые 3–7 лет и каждая длится 1–2 года. В настоящее время данные глобального надзора показали повторное возникновение локальных вспышек инфекции Mycoplasma pneumoniae в Европе и Азии после завершения пандемии COVID-19.

В своей работе ученые проанализировали 193 образца, взятых у пациентов младше 18 лет во время очередной вспышки микоплазменной пневмонии в России осенью-зимой 2023–2024 гг. В исследовании использовались как наборы ПЦР в реальном времени, так и таргетное секвенирование областей гена 23S, в которых могут встречаться мутации, связанные с устойчивостью к антибиотикам макролидам.

«Мы наметили несколько основных целей. Во-первых, провести анализ циркулирующих инфекций, ассоциированных с M. pneumoniae, среди госпитализированных детей. Во-вторых, определить, какие из обнаруженных мутаций ассоциированы с наличием устойчивости к антибиотикам, и сравнить образцы в двух контрольных группах.

Почему мы выбрали именно Дальний Восток? Многие из случаев резистентной микоплазмы фиксировались именно в Китае. Это подвергает дополнительному риску соседние районы. Мы пытались понять, есть ли различия между наблюдаемыми мутациями, и описать их характеристики. В итоге разница между образцами двух групп была незначительна», — рассказал об исследовании Иван Чудинов, аспирант кафедры молекулярной и трансляционной медицины МФТИ и младший научный сотрудник НИИ системной биологии и медицины Роспотребнадзора.

В ходе исследования было подтверждено, что у 62% пациентов с микоплазменной пневмонией была выявлена сопутствующая вирусная коинфекция. Преобладали вирус парагриппа HPIV — 47% и коронавирус SARS-CoV-2 — 12,4%. При этом 15% пациентов были инфицированы двумя или более вирусами.

Разница в резистентности к антибиотикам между пациентами разных регионов была небольшая. Мутация гена 23S была обнаружена у 40,8% пациентов из европейской части и у 35,7% пациентов с Дальнего Востока.

Ученые установили, что хотя мутации в областях, определяющих устойчивость к хинолонам в QRDR-области генов parC и gyrA, не были описаны для Mycoplasma pneumoniae, они были выявлены у резистентных штаммов к группе фторхинолонов ближайших родственников инфекции. Поэтому QRDRs является перспективной целью для поиска новых мутаций устойчивости к фторхинолонам.

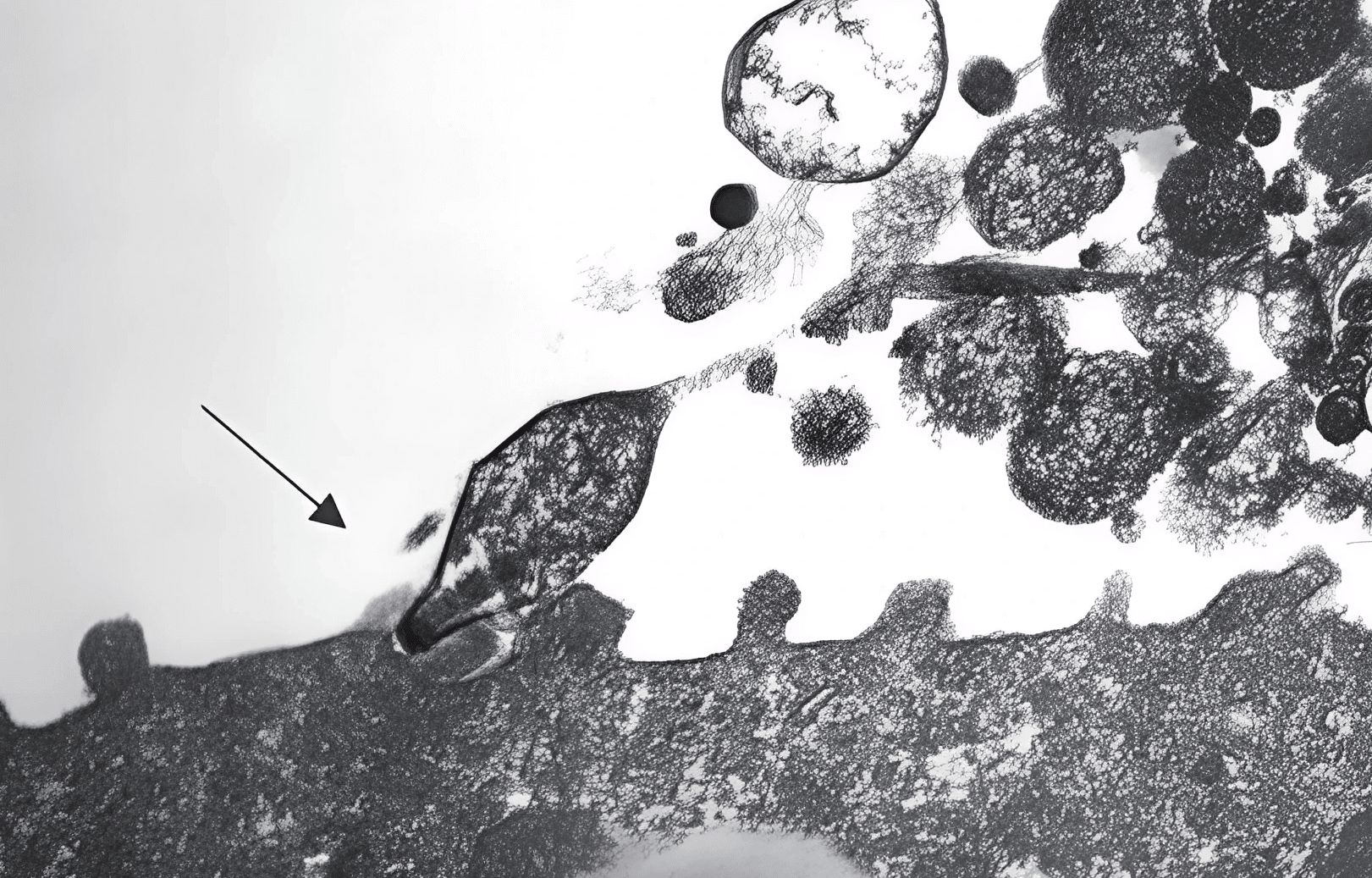

«Дополнительно эта работа примечательна тем, что нам впервые удалось охарактеризовать полный геном микоплазмы российского пациента с помощью методов микробиологического культивирования, полногеномной амплификации и высокопроизводительного секвенирования.

Дело в том, что клинические штаммы зачастую характеризуются сложностью в культивации, а в случае с посевом бактериальных инфекций это особенно непростая задача. Нам подходили только глубокие мазки микоплазмы, которые сложно взять у детей. Прибавим транспортировку из весьма далеких регионов нашей страны, что существенно снижает шансы для получения клинических изолятов. Как следствие, получить для исследования живущие и переживающие пассажи образцы микоплазмы не только сложная задача, но и большая удача, потому что даже если все выполнено профессионально, вполне возможно, культивация не даст результата», — подчеркнул Иван Чудинов.

Полученный полный геном микоплазмы позволил соотнести штамм M. pneumoniae, циркулирующий на территории России, с уже опубликованными в мире.

«Полный геном позволил нам изучить микоплазму не только по характерным генам, которые обычно исследуют на наличие мутаций, например, 23S рРНК, но и найти какие-то отличия в других, ранее опубликованных. Здесь, конечно, необходимо отметить, что большая их часть относится к Азии. Это Китай, Корея, Япония, Тайвань. Исследованный изолят микоплазмы больше относится к азиатской кладе, но здесь трудно говорить о том, является ли она занесенной или нет, потому что исходная выборка полных геномов в большей степени также представлена изолятами из Азии. Это тема для дискуссии в будущем времени», — заключил Иван Чудинов.

В исследовании участвовали ученые НИИ системной биологии и медицины Роспотребнадзора, МФТИ и Института общей генетики РАН.