Результаты исследования, имеющие огромное значение для медицины, биотехнологий и фундаментальной науки, опубликованы в журнале Physical Review E. Исследование было поддержано грантом Российского научного фонда.

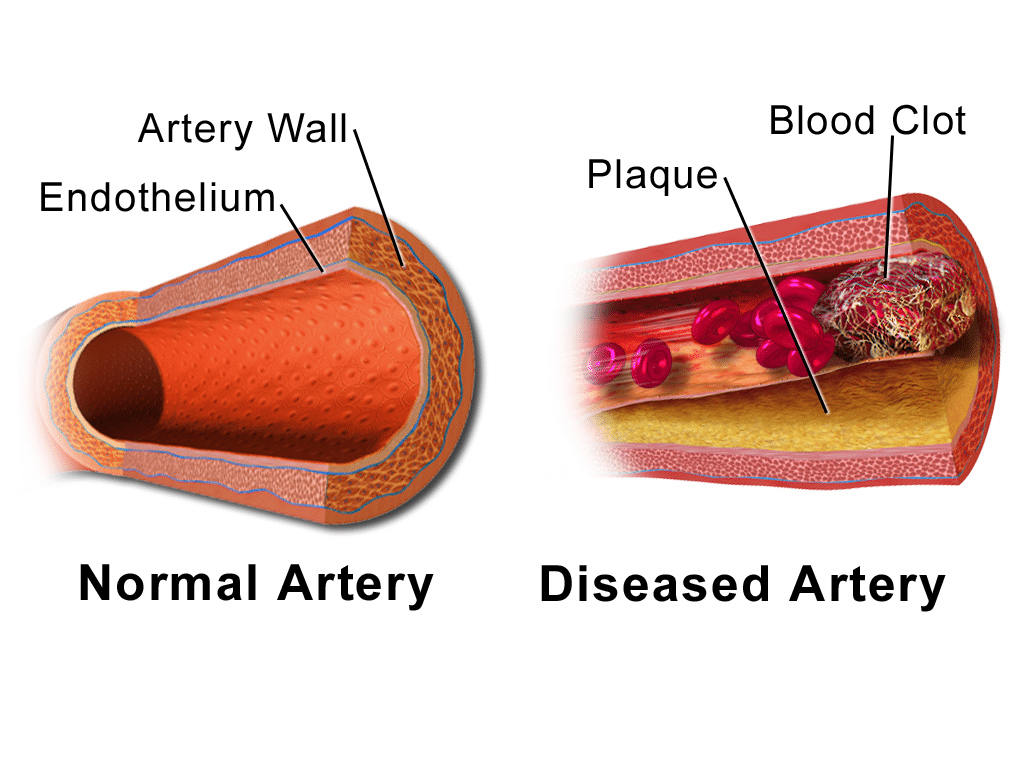

Каждый раз, когда мы получаем порез, в нашем организме запускается жизненно важный каскад реакций — гемостаз, или свертывание крови. Его конечная цель — остановить кровотечение, создав на месте повреждения прочный и эластичный барьер. Ключевым элементом этого барьера является фибрин, белок, который самоорганизуется в сложную трехмерную сеть, похожую на микроскопическую паутину. Эта сеть захватывает клетки крови, формируя тромб. Процесс полимеризации фибрина лежит не только в основе заживления ран, но и широко используется в биомедицине: от создания хирургического «фибринового клея» до разработки каркасов для выращивания тканей и органов.

Несмотря на десятилетия изучения, до сих пор не существовало единой физической теории, которая могла бы надежно предсказать, какой именно получится фибриновая сеть — рыхлой и пористой или плотной и жесткой — в зависимости от условий ее формирования. Существующие подходы в основном опирались на системы обыкновенных дифференциальных уравнений, описывающих химическую кинетику. Такие модели сложны, содержат большое число настраиваемых параметров и, что самое главное, не способны адекватно описать пространственную архитектуру сети — например, толщину и длину волокон, которые ее составляют.

Новая работа российского ученого предлагает взглянуть на эту сложную биохимическую задачу с точки зрения физики полимеров и теории фазовых переходов. Целью исследования было создание такой теоретической модели, которая бы абстрагировалась от множества мелких химических деталей и выявила бы универсальные, масштабируемые закономерности — так называемые скейлинговые законы. Такой подход не требует подгонки и позволяет получить аналитические зависимости, связывающие макроскопические свойства системы с ее микроскопическими параметрами.

В основе процесса лежит превращение растворимого белка-предшественника фибриногена в фибриновые мономеры под действием фермента тромбина. Эти мономеры, как детали конструктора, имеют специальные участки — «шипы» и «гнезда» (knobs and holes), которые позволяют им соединяться друг с другом.

Сначала они собираются в тонкие линейные цепочки-протофибриллы и разветвленные кластеры. Затем эти первичные структуры начинают слипаться друг с другом, образуя более толстые волокна, которые, в свою очередь, переплетаясь, формируют итоговую сеть.

Центральная идея предложенной теории заключается в том, что весь этот процесс самосборки можно описать как динамический фазовый переход, аналогичный, например, замерзанию воды или намагничиванию материала. Роль управляющего параметра, похожего на обратную температуру в термодинамике, здесь играет безразмерная величина β(t), которая зависит от времени и концентраций реагентов.

Полимеризация начинается не сразу, а лишь тогда, когда эта величина достигает критического значения. Этот момент является своего рода порогом, после которого система лавинообразно переходит из состояния разрозненных мономеров в упорядоченное состояние геля. Модель показала, что ключевым фактором, определяющим финальную архитектуру тромба, является соотношение исходных концентраций фибриногена и тромбина. При низкой концентрации тромбина, активация фибриногена идет медленно, и у протофибрилл есть много времени, чтобы вырасти достаточно длинными и агрегировать в толстые волокна, образуя в итоге рыхлую, крупноячеистую сеть. Напротив, при высокой концентрации тромбина, мономеры фибрина появляются очень быстро, образуя сразу множество коротких и тонких волокон, которые сплетаются в плотную, мелкоячеистую сеть. Эти предсказания полностью согласуются с экспериментальными данными и объясняют, почему, например, для создания быстродействующего фибринового клея используют высокие концентрации обоих компонентов.

Сергей Панюков, доцент кафедры теоретической физики МФТИ, прокомментировал: «Я решил посмотреть на этот сложный биохимический процесс глазами физика, применив мощный аппарат скейлинговой теории. Вместо того чтобы пытаться учесть каждую отдельную реакцию, сосредоточился на универсальных принципах самоорганизации. Подход, рассматривающий полимеризацию как динамический фазовый переход, позволил отбросить множество мелких деталей и выявить фундаментальные законы, управляющие формированием фибриновой сети. Теперь у нас есть не просто набор уравнений для численного моделирования, а аналитические формулы, которые напрямую связывают начальные условия с конечной структурой. Это похоже на то, как законы термодинамики предсказывают точку кипения воды, не вдаваясь в детали движения каждой отдельной молекулы».

Уникальность работы заключается именно в этом сдвиге парадигмы: от детального кинетического описания к обобщенной физической теории. Такой подход не только обеспечивает предсказательную силу, но и дает глубокое понимание физических механизмов, лежащих в основе биологического процесса. Сергей Панюков провел анализ множества экспериментальных данных, полученных в разных исследованиях при различных концентрациях фибриногена и тромбина, и убедился, что все они описываются одинаковым образом в его универсальной модели, подтверждая ее.

Практическая значимость исследования огромна. В медицине оно открывает путь к целенаправленному управлению процессом тромбообразования, что важно как для лечения тромбозов, так и для разработки новых гемостатических средств. В тканевой инженерии теория позволяет проектировать биосовместимые фибриновые каркасы с заранее заданной пористостью, жесткостью и проницаемостью, что критически важно для успешного роста клеток и формирования тканей. Понимание того, как варьирование концентраций исходных компонентов влияет на конечную структуру, дает в руки биотехнологам мощный инструмент для «дизайна» биоматериалов.

Ученый также наметил пути для дальнейших исследований. Одним из следующих шагов может стать более детальный анализ кинетики сборки уже сформированных протофибрилл в волокна, что позволит точно определить границу между режимами формирования рыхлых и плотных сетей. Кроме того, предложенный скейлинговый подход может быть адаптирован для описания самосборки и других биологических структур.