Принято считать, что отравление свинцом — это проблема современности, связанная с промышленным загрязнением, старыми красками и водопроводными трубами. Свинец — мощный нейротоксин, безопасного уровня которого не существует. Даже малые дозы нарушают работу мозга, ухудшают память, обучение и поведение, особенно у детей. Поэтому отказ от свинца в бензине и других продуктах стал одной из важных задач мирового здравоохранения.

Представление о том, что в природе человек был защищен от этого металла, оказалось неверным. Новое исследование международной команды ученых показало, что постоянная борьба с токсичной средой, вероятно, была одним из факторов естественного отбора. Результаты опубликованы в журнале Science Advances.

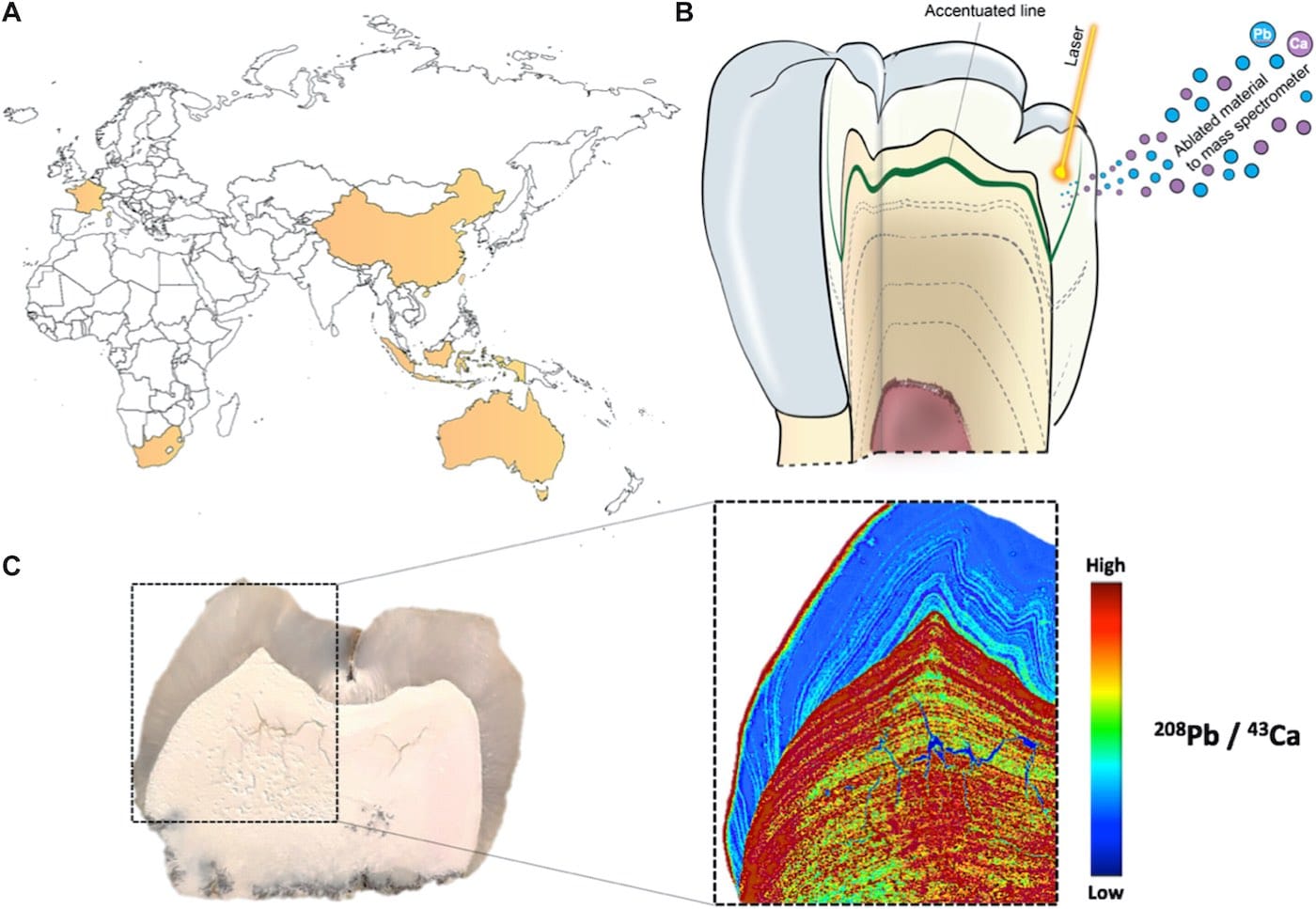

В первой части научной работы специалисты изучили ископаемые зубы древних приматов и предков человека. Они проанализировали 51 образец, принадлежавший девяти видам, включая австралопитеков, неандертальцев и ранних Homo sapiens. Возраст некоторых находок достигал почти двух миллионов лет.

С помощью высокоточных лазеров исследователи сканировали зубы слой за слоем, подобно чтению годовых колец дерева. Каждый слой эмали и дентина фиксировал химический состав веществ, попадавших в организм в определенный период жизни.

В итоге в 73% образцов обнаружили четкие химические следы — «свинцовые полосы». Это доказало, что попадание металла в организм было не редким и случайным, а происходило многократно. Источниками свинца были природные факторы: вулканическая пыль, богатая минералами почва и грунтовые воды, протекавшие через свинцовые породы в пещерах.

Чтобы понять, как это древнее воздействие могло повлиять на развитие мозга, команда обратилась к лабораторным экспериментам. Они использовали органоиды мозга — миниатюрные модели, выращенные из стволовых клеток и имитирующие структуру человеческого мозга на ранних стадиях развития.

Ученые создали две группы таких органоидов. В одну встроили современную человеческую версию гена NOVA1, а в другую — его архаичный вариант, который несли неандертальцы и денисовцы. Этот ген играет ключевую роль в раннем развитии нервной системы и координирует реакцию клеток мозга на загрязнители.

Затем обе группы органоидов подвергли воздействию небольших, реалистичных доз свинца. Разница оказалась кардинальной. Модели с архаичной версией гена NOVA1 показали явные признаки стресса. Формирование нейронных связей в них было нарушено, а работа гена FOXP2, связанного с развитием речи и языка, — дезорганизована. В то же время органоиды с современной версией гена оказались намного устойчивее к воздействию токсина.

Таким образом, окружающая среда с ее химическими вызовами подталкивала популяции к адаптации. Индивиды с генетическими вариациями, которые помогали противостоять угрозе, с большей вероятностью выживали и передавали эти черты потомству.

Постоянный контакт со свинцом мог стать одной из скрытых частей эволюционного ландшафта, действующих в сторону отбора генов, которые делали мозг более устойчивым к стрессу. Этот процесс, вероятно, повлиял на формирование нейронных сетей, отвечающих за познание, социальное поведение и даже истоки речи.